| Обратная связь ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса — ваш вокал Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший «Салат из свеклы с чесноком» Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека — Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков — Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) — В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | Лесомелиоративные насаждения, особенно в комплексе с другими мерами, хорошо защищают почву от эрозии, повышают влажность полей, ослабляют вредное влияние засух. Урожайность сельскохозяйственных культур на полях, защищённых лесными полосами выше, чем на открытых, не только в годы засух, но и в благоприятные годы. Важное значение имеет выращивание лесных насаждений по берегам рек, озёр, водоёмов, вокруг балок и оврагов, вдоль железнодорожных и шоссейных дорог для защиты их от заносов снегом и песком, а также создание лесных насаждений для закрепления и хозяйственного освоения песчаных массивов. Лесомелиоративные мероприятия по защите почвы от ветровой и водной эрозии и улучшению микроклимата предусматривают создание высокоэффективных систем контурно-мелиоративных насаждений водосборных площадей, целесообразно размещённых по территории землепользования с учётом рельефа местности и состояния почвенного покрова. Эта система включает следующие виды защитных лесонасаждений: а) полезащитные лесные полосы шириной 9-12 м; их размещают на пашне в условиях равнины и на водоразделах для защиты полей от вредного действия суховеев, метелей и ветровой эрозии; б) водорегулирующие лесные полосы шириной до 15 м; их размещают на пахотных склонах для регулирования поверхностного стока, уменьшения водной эрозии почвы, улучшения микроклимата полей; в) приовражные и прибалочные лесные полосы шириной 15-21 м вдоль балок и оврагов и овражно-балочные лесные насаждения внутри балок и оврагов для регулирования поверхностного стока воды, прекращения водной эрозии, хозяйственного использования непродуктивных земель, улучшения микроклимата на прилегающих полях. Кроме этих основных для сельскохозяйственных полей видов мелиоративных насаждений, имеются и другие, учитывающие специфику защищаемой территории: а) лесные полосы на орошаемых землях вдоль оросительных и водосбросных каналов для уменьшения испарения воды, понижения уровня грунтовых вод, защиты полей от суховеев и пыльных бурь; б) лесные полосы и насаждения на пастбищных землях для повышения продуктивности пастбищ и защиты животных от ветра и зноя; в) кулисные и массивные лесные насаждения на неиспользуемых в сельском хозяйстве разбитых песчаных почвах для закрепления песков, превращения их в продуктивные земли; г) лесные полосы вдоль дорог для защиты от заноса снегом и песком; д) защитные и декоративные насаждения в сельских населённых пунктах и вокруг них для оздоровления окружающей среды; е) лесные насаждения на отвалах горных выработок для их рекультивации. Правильно созданная система контурно-мелиоративных насаждений во взрослом состоянии представляет собой своеобразное устройство, которое при постоянно меняющихся погодных условиях автоматически регулирует их, сохраняя почву от ветровой и водной эрозии, улучшая микроклимат полей и в целом весь агроландшафт. Всё это придаёт лесомелиорации важное значение в решении проблемы охраны природы и улучшения природных условий сельскохозяйственного производства Посадка лесных полос. Лучший срок посадки лесных полос – весна. Если осень влажная и тёплая, неплохая приживаемость посадок наблюдается и при осенних сроках: растения до наступления морозов успевают восстановить часть активной корневой системы и могут противостоять иссушающему действию ветра и мороза. В районах с суровыми зимами осенних посадок следует избегать. Хвойные породы в любом случае лучше высаживать весной. Весеннюю посадку проводят как можно раньше в период до посева зерновых культур в течение 5-7 дней и обязательно заканчивают до распускания почек. Закладка лесных полос проводится посадкой сеянцев или саженцев и, в отдельных случаях, черенков (тополи, ивы). Подбор древесно-кустарниковых растений и сельскохозяйственных культур для кормовых и защитных насаждений в охотничьих хозяйствах производится исходя из местных условий. Главными из них будут особенности разводимых животных, а также климат и почвы охотничьих угодий.

Ивы легко разводятся черенками и кольями, а также дают обильную поросль от пней. Для обильного порослевого возобновления иву нужно рубить не выше 5-10 см от земли. Черенки сажают вручную при помощи сажального кола или меча Колесова. В рыхлую почву можно высаживать черенки методом вдавливания. На равнинных местах используют черенки для посадки длиной 25-30 см, которые сажают на глубину 22-27 см, оставляя при этом на поверхности 3-сантиметровую вершинку с почкой. В пойменных местах используются черенки длиной 45-50 см, при посадке которых над землей оставляют 5-сантиметровые вершинки. В прирусловых местах используют более длинные черенки — от 1 до 2 м. Черенки и колья из ивняка, посаженные во влажный грунт поздней осенью и ранней весной, хорошо приживаются и растут на новых местах, если посадочный материал был взят в угодьях со сходными почвенными условиями и влажностью. Для охотничьих хозяйств ивы имеют важное кормовое и защитное значение. Они занимают одно из первых мест по поедаемости многими видами охотничьих животных (копытные, зайцы, бобры). Листья, кору и молодые побеги в течение года поедают лоси, олени, зайцы, бобры, а корни — кабаны. Серёжки поедаются рябчиком. Ивы служат одним из основных кормов белой куропатки. Средняя встречаемость серёжек и почек этих растений в питании куропатки с марта по август составляет 50,8%. Исследования Г. М. Малиновской (1973) показали, что по содержанию питательных веществ ива козья занимает одно из первых мест среди лиственных пород, что и определяет её место в кормовом рационе многих видов охотничьих животных. В случаях, когда многократно объеденные животными ивняки дают мало свежих побегов, рекомендуется вырубать их для получения свежей корневой поросли. Такое омоложениеивняков, называемое также «посадкой на пень», — одно из простейших и результативных биотехнических мероприятий. Осина наряду с ивой служит основой зимнего питания зайца, бобра, лося и косули, которые поедают кору и молодые побеги. По составу и питательности зимняя кора осины приближается к хорошему сену. Листья осины поедают глухарь, рябчик и даже бурый медведь. Это неприхотливое и быстрорастущее дерево хорошо размножается самосевом. В охотничьих хозяйствах преимущественно практикуются подваливание осинника на корм животным, прореживание его для осветления густых зарослей и вырубка с целью получения молодой корневой поросли. Берёза — одна из основных быстрорастущих древесных пород наших лесов. Листья и молодые побеги берёзы поедают все виды оленей, в том числе косуля и лось. Почки и серёжки спелых берёз служат основой зимнего питания тетерева и рябчика. Сохранение в угодьях спелых берёз одно из самых существенных условий благополучной зимовки тетерева и рябчика. Рябина широко распространена по всей стране как дикорастущее, парковое и садовое дерево. У нас имеется более тридцати видов рябины. Кору и побеги рябины поедают лось и другие копытные, бобр и заяц, а её ягоды в качестве очень лакомого корма используют почти все виды охотничьих зверей и птиц: олень, кабан, заяц, куница, соболь и вся боровая дичь. Как высокоурожайное кормовое растение и замечательное украшение ландшафта рябину целесообразно вводить во все насаждения лесные, полезащитные и приусадебные. Различные виды рябины нетребовательны к климатическим и почвенным условиям, но все они светолюбивы, хорошо растут по опушкам, на вырубках и вдоль дорог; под пологом леса чахнут. Плодоносящие посадки рябины привлекают дроздов и свиристелей, которые глотают ягоды целиком, но не переваривают семян рябины и, разбрасывая их вместе со своим помётом, способствуют распространению этих ценных деревьев. При заготовке ягод рябины для подкормки животных нужно оставлять часть ягод на деревьях для птиц. Черёмуха — неприхотливое и быстрорастущее дерево, кору которого едят заяц и бобр, а ягоды боровые птицы. Черемуха хорошо растет по опушкам, оврагам, балкам и по берегам водоемов. Желательна также в придорожных и приусадебных насаждениях охотничьих хозяйств. Заслуживает самого широкого распространения кустарниковая растительность подлеска. Её надо вводить под полог леса, в посадки в полезащитных насаждениях, вдоль дорог в ремизах и на участках сельскохозяйственной неудоби. В числе таких растений в первую очередь следует упомянуть можжевельник, который создает отличные защитные условия для дичи, в то время как ветви его служат кормом для лося и косули, а ягоды поедают боровая дичь и многие певчие птицы. Особую ценность среди всех кормовых и защитных растений представляют ягодные кустарники, в первую очередь колючие, образующие заросли, непроходимые для человека и многих хищников. Для посадок на вырубках, вдоль опушек и в защитных насаждениях особенно желательны калина, рябина, облепиха,шиповник, крушина, боярышник, малина, смородина, крыжовник, лох, барбарис, чёрная и красная бузина, кизил, тёрн, козлятник восточный Хорошие результаты даёт выращивание для дичи некоторых травянистых растений, преимущественно высокорослых, в виде кормозащитных полос вдоль опушек, просек, дорог и на участках сельскохозяйственной неудоби среди возделанных полей. Наиболее перспективной из этих культур является топинамбур, или земляная груша. Это клубневое растение, дающее богатый, больше картофеля, урожай. Клубни топинамбура охотно поедают заяц, все виды оленей и кабан. Стебли, листья, силос из топинамбура, высушенные или подвяленные веники из этого растения, даже сухие стебли, торчащие из-под снега, охотно едят все грызуны и копытные животные. Однажды засаженное топинамбуром поле может давать урожай даже без дополнительной обработки несколько лет подряд. С целью улучшения кормовой базы многих видов животных создаются кормовые поля площадью от 0,5 до 3,0 га. Для посева широко применяется картофель, красный клевер с тимофеевкой, озимая рожь, овёс, вика, люпин сладкий, топинамбур, жарновец метельчатый, дроки, дички фруктовых деревьев.

|

megapredmet.ru

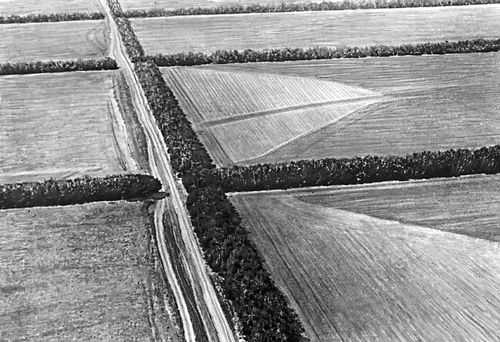

Защитные лесные насаждения на склоновых землях

Сельскохозяйственное производство на склоновых землях постоянно находится под угрозой смыва и размыва почв и почвогрунтов.

Для защиты сельскохозяйственных угодий от эрозии разработан и широко применяется противоэрозионный комплекс.

В районах проявления водной эрозии неотъемлемой составной частью противоэрозионного комплекса являются защитные лесные насаждения. Основными видами таких насаждений являются водорегулирующие лесные полосы, приовражные и прнбалочные лесные полосы, насаждения на берегах балок, на откосах и по дну оврагов.

Защитные лесные насаждения на склоновых землях к настоящему времени созданы на площади в 1,3 млн. га.

Водорегулирующие лесные полосы создают преимущественно на распахиваемых склонах. Располагают их по горизонталям склона или поперек основного склона на расстоянии 300—400 м друг от друга. Ширина полос достигает 15 м. Они способствуют равномерному снегораспределению, задержанию и регулированию поверхностного стока, уменьшению смыва и размыва почвы, повышают влажность почвы и урожай сельскохозяйственных культур.

Прибалочные лесные полосы препятствуют сносу снега с полей в балки, поглощают сток с вышележащих полей, оказывают мелиоративное влияние на окружающую территорию.

По исследованиям в зоне Среднерусской возвышенности, полевые склоны с системой водорегулирующих лесных полос имеют запас снеговой воды на 30—57% больше, чем необлесснные. По данным ВНИАЛМИ, в районах Нижнего Поволжья снос снега со склонов без лесных полос достигает 50% общего запаса.

Среднегодовые величины поглощения талых вод в противоэрозионных лесных полосах на серых лесных сильносмытых почвах в среднем колебались от 235 до 326 мм, на черноземах обыкновенных и типичных — от 317 до 457 мм, на каштановых и светло-каштановых почвах — от 161 до 240 мм.

Такие объемы водопоглощения в лесных полосах в отдельные годы являются недостаточными. ВНИАЛМИ рекомендует для усиления водопоглощения сочетать водорегулирующие и прибалочные лесные полосы с простейшими гидротехническими сооружениями: земляными валами и канавами. При подобном сочетании эффективность лесных полос резко повышается: в зоне лесостепи в 10—15 раз, в зоне степи в 1,5—2 раза, в южной степи в 2—7 раз.

По исследованиям Поволжской АГЛОС ВНИАЛМИ, водорегулирующие и прибалочные полосы, поглощая сток, снижают смыв почвы.

На водосборах, где противоэрозионные лесные полосы занимают 4,6—6,2% площади, сток снижается в 1,5—4 раза, а смыв почвы в 1,5—3 раза по сравнению со стоком и смывом на водосборах, не имеющих защитных лесных насаждений.

Таким образом, система противоэрозионных лесных полос, усиленных гидротехническими сооружениями, в комплексе с агротехническими противоэрозионными мероприятиями существенно изменяет водный баланс территории и надежно защищает почву от эрозии. При этом сохраняется и повышается плодородие почвы, улучшается гидрологический режим территории, влагообеспеченность растений, что служит мощным средством борьбы с засухами.

Противоэрозионные лесные полосы способствуют повышению урожая сельскохозяйственных культур. Прибавка урожая в зоне эффективного влияния достигает 15—30%. Особенно высокая прибавка урожая наблюдается в засушливые годы, хотя в абсолютных показателях прибавка выше во влажные годы.

По данным Новосильской агролесомелиоративной опытной станции, прибалочные приовражные лесные полосы в 60-метровой зоне их влияния повышают урожай зерна по сравнению с урожаем на открытом поле на 4,8 ц с 1 га.

Приовражные лесные полосы, помимо общемелиоративного воздействия, препятствуют росту оврагов, способствуют самозарастанию откосов и днищ. Эффективность таких полос в степных и лесостепных районах СССР высокая. Для повышения эффективности полос в их состав вводятся кустарники, постоянно поддерживается их плотная конструкция.

Одним из видов защитных лесных насаждений являются балочные леса. Располагаясь на наиболее крутых и эродированных частях склона, они выполняют особую роль в противоэрозионном комплексе водосбора. Насаждения на балочных склонах призваны защитить занимаемую площадь от смыва и размыва, частично восстановить плодородие почв. Кроме того, они разносторонне воздействуют на выше — и нижележащие сельскохозяйственные угодья. Облесение эродированных балочных крутосклонов — один из видов рационального использования этих категорий земляных угодий.

При создании балочных насаждений строго учитывают их многоцелевое назначение. Породный состав, технология создания, ведение хозяйства — все это увязывается с условиями местопроизрастания, перспективами развития района.

Балочные леса своими опушками регулируют снегораспределение на прилегающих полях. В зоне лесостепи они улучшают влагообеспеченность полей в среднем на 50%.

Почва в балочных лесах промерзает на меньшую глубину, а оттаивает весной раньше. Все это способствует тому, что лесные насаждения на балочных склонах полностью поглощают воду от снеготаяния с занимаемой территории и значительную часть стока с прилегающих полей. Почва в балочных насаждениях не смывается даже на крутых склонах. Весеннее водопоглощение почвой в склоновых насаждениях достигает 400—600 мм.

При облесении балочных склонов резко замедляется рост береговых оврагов. Например, в Молдавии рост таких оврагов в длину сократился в 2 раза.

Лесорастительные условия в балках, особенно в степной зоне, благоприятнее, чем в плакорных условиях. Они позволяют выращивать биологически устойчивые долговечные насаждения, обладающие высоким мелиоративным эффектом и относительно высокой продуктивностью. Так, на смытых серых лесных почвах Орловской обл. в лесных насаждениях 50-летнего возраста запас древесины, по данным Новосильской АГЛОС, достигал 250—400 м3/га, в правобережной степи Укра

lsdinfo.org

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Среди бескрайних полей степной зоны можно видеть зеленые островки лесов или ровные ряды деревьев. Это защитные лесные насаждения — посаженные человеком отдельные группы деревьев (куртины) или лесные полосы. Они служат для защиты полей, пастбищ, каналов, рек, озер, прудов, дорог, животноводческих ферм, городов и населенных пунктов от воздействия неблагоприятных природных факторов.

К созданию лесных насаждений в степных районах России приступили в конце XVII в. Научные разработки создания систем лесных насаждений в степной зоне были начаты в 1892 г. В. В. Докучаевым.

В зависимости от назначения и местоположения защитные лесные насаждения бывают разных видов.

Полезащитные лесные полосы, которые создают на пахотных землях, снижают скорость ветра, задерживают на полях снег (это повышает влажность почвы), уменьшают испарение, препятствуют развеванию почвы, защищают посевы от суховеев и от повреждения пыльными бурями, смягчают микроклимат и повышают урожайность сельскохозяйственных культур, например зерна — на 2—3 ц/га. Продольные полосы шириной не более 15 м располагают поперек преобладающих ветров, на расстоянии 200—600 м одна от другой, обычно 3—4 ряда деревьев в полосе. Поперечные полосы 2—3-рядные, расстояние между ними — до 2 км.

Защитные лесные насаждения на пастбищах, вокруг животноводческих ферм защищают животных летом от солнцепека, зноя, сильных ветров и пыльных бурь, зимой — от стужи и буранов, а постройки — от заноса песком и снегом. Благодаря посадкам на пастбищах улучшается микроклимат и травостой, повышается продуктивность пастбищ. В пастбищезащитных лесных полосах деревья сажают в 3 ряда. Продольные полосы располагают на расстоянии до 50—350 м, поперечные — 1—2 км. В полосах устраивают разрывы для прохода скота. В местах отдыха животных, около ферм создают насаждения куртинного типа — зеленые зонты площадью от 0,3 до 1,2 га, состоящие из отдельных групп деревьев.

Прифермские защитные насаждения размещают на расстоянии 30—50 м от животноводческих построек со стороны преобладающих ветров. Они состоят из 2—4 лент шириной 10—20 м каждая (3—5 рядов деревьев). На территории животноводческих комплексов и ферм создают редкие полосы, чтобы они не препятствовали вентиляции животноводческих помещений, а между животноводческими постройками и жилыми зданиями — широкие массивные полосы.

Вокруг каналов оросительных систем, по берегам рек и водоемов, вдоль железных и автомобильных дорог также сажают ряды деревьев. Массивы леса и лесные полосы создают вокруг городов и населенных пунктов. Лесными посадками закрепляют овраги и балки, пески, горные склоны, занимают непригодные земли и рекультивируемые участки.

Защитные лесные насаждения создают обычно из нескольких лесных пород. Главные образуют верхний ярус насаждений и служат основной защитой. Второстепенные породы образуют второй ярус насаждения, они затеняют почву, способствуют улучшению роста главных пород. Кустарники защищают почву и задерживают снег. Для каждой зоны нашей страны подбирают свои породы деревьев. Например, для Центральночерноземной зоны главные породы — береза повислая, дуб черешчатый, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, тополь бальзамический и берлинский, ясень обыкновенный и др.

Защитные лесные насаждения бывают из одной породы и смешанными из нескольких пород, чередующихся рядами. Почву под них готовят заранее, пашут на глубину 27—30 и до 60 см. Закладывают полосы сеянцами, саженцами или семенами. Посадки проводят весной и осенью. За посадками ухаживают до смыкания крон, т. е. 10—12 лет. Почву рыхлят несколько раз в течение вегетации, для уничтожения сорняков применяют и гербициды. Чтобы создать наилучшие условия для роста главных пород, обеспечить их долговечность, сформировать насаждение нужного состава и конструкции, проводят рубки ухода: постепенно удаляют сопутствующие породы, а также больные, усыхающие и худшие деревья главных пород, обеспечивая равномерное размещение деревьев в полосе; очищают стволы от нижних веток (до 1,5—2 м от поверхности почвы).

Совокупность защитных лесных насаждений на определенной территории создает их систему. Система защитных лесных насаждений имеет большое агроклиматическое и природоохранное значение. Создаются новые лесоаграрные ландшафты, новые биогеоценозы с благоприятными условиями для жизни зверей и птиц, в том числе лесных. Системы насаждений имеют большое санитарно-гигиеническое значение, они уменьшают концентрацию пыли и газов в воздухе, обогащают его фитонцидами.

Лесные насаждения служат местом отдыха людей.

В создании лесных насаждений активно участвуют школьники — члены школьных лесничеств, зеленых патрулей.

enciklopediya-tehniki.ru

Защитные лесные насаждения — Википедия

Защи́тные лесны́е насажде́ния — искусственно созданные лесные насаждения для защиты от неблагоприятных природных и антропогенных факторов, в том числе для борьбы с засухой, водной и ветровой эрозией. Их устраивают посадкой или посевом главным образом в степных, лесостепных и полупустынных районах. Они могут служить для защиты многих объектов, в том числе: сельскохозяйственных угодий, почв, водоёмов, дорог, населённых пунктов[1].

Защитные лесные насаждения различаются по назначению и местоположению, существуют следующие группы: государственные защитные лесные полосы; полезащитные лесные полосы на неорошаемых землях; защитные насаждения на орошаемых землях; водорегулирующие лесные полосы на склонах; приовражные и прибалочные лесные полосы; горномелиоративные насаждения; насаждения, используемые в животноводстве, придорожные лесные полосы; лесные насаждения вокруг водоёмов, вдоль берегов и в поймах рек; насаждения на не используемых в сельском хозяйстве песках; зелёные лесные массивы полосы вокруг населённых пунктов[2].

Совокупность защитных лесных насаждений разного назначения на определённой территории является системой защитных лесных насаждений. Их применение увеличивает ветрозащитную эффективность более чем в 1,5 раза, распределение снега становится наиболее равномерным. В зависимости от наличия взаимного влияния между элементами системы различают взаимодействующие и невзаимодействующие. Система насаждений имеет большое природоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное значение, улучшает среду для жизни человека, она создаёт места обитания для жизни многочисленных видов птиц и зверей, что способствуют появлению новых биогеоценозов[3].

Структура защитных полос

У защитных полос большую роль играет конструкция насаждения, она влияет на скорость ветра, отложение снега, влажность почвы и другое[4].

Продуваемая конструкция насаждения применяется обычно в районах с холодными снежными зимами и большими снегопереносами. В ней крупные просветы между стволами составляют более 60 % площади стволов, в кронах — до 10 %[4].

Ажурная конструкция, как правило, используется в сухостепных районах с непостоянным снеговым покровом и пыльными бурями, а также на орошаемых и осушаемых землях, здесь имеются просветы по всему профилю — 15—35 %[4].

Плотная конструкция подходит для защиты животноводческих ферм, жилых строений, дорог, каналов и т. п., у неё просвет по продольному профилю составляют не более 10 %[4].

Состав и размещение деревьев и кустарников в защитных лесных насаждениях определяют их устойчивость и эффективность. Основную защитную функцию и выполняют деревья главной лесообразующей породы. Они образуют полог леса — верхний ярус насаждения. Сопутствующие породы деревьев, образующие подлесок, отеняют почву, уплотняют вертикальный профиль насаждения, способствуют улучшению роста главных пород. Кустарники играют почвозащитную роль, способствуют накоплению снега. Для каждой зоны оптимальным является свой состав деревьев и кустарников, Например, среди деревьев, рекомендованных для Центральночернозёмной зоны в качестве лесообразующей породы, есть берёза повислая, дуб черешчатый, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, тополь бальзамический, берлинский и китайский; сопутствующей — вяз обыкновенный, груша лесная, клён остролистный, липа мелколистная, рябина обыкновенная, яблоня лесная; кустарники — бузина красная, боярышник, ирга, кизил, облепиха[2].

Видео по теме

Виды защитных лесных насаждений

К защитным лесным насаждениям относятся полезащитные лесные полосы. В результате их применения повышаются урожаи. Это происходит благодаря тому, что

- снижается скорость и турбулентность ветров на защищаемых полях,

- улучшается микроклимат,

- улучшается распределение снега,

- регулируется влажность почвы,

- снижается ветровая и водная эрозия почвы.

На пахотных склонах крутизной свыше 2° полезащитные полосы, уменьшая сток талых и ливневых вод и смыв почвы, являются водорегулирующими. Защитные лесные насаждения на орошаемых землях выращивают вдоль оросительных каналов. Это имеет следующие результаты:

- сокращение испарения из каналов и с полей,

- перехват фильтрационной воды из каналов,

- уменьшение подъёма грунтовых вод и вторичного засоления почв,

- защита от суховеев, пыльных бурь,

- защита каналов от засыпания мелкозёмом,

- защита берегов от зарастания сорняками.

Кустарник может служить в качестве илофильтров.

Приовражные и прибалочные защитные лесные насаждения вдоль бровки оврагов и балок имеют ширину 15—30 м, могут быть устроены по откосам, склонам оврагов и размытых балок, а также по их дну. Кроме того, защитные лесные насаждения создаются вокруг садов, различных плантаций, питомников. Для нужд животноводства — на пастбищах, около животноводческих ферм и в местах отдыха скота — защитные лесные насаждения закладывают в виде полос и колков. Полосные насаждения увеличивают продуктивность пастбищ, создают препятствия холодным ветрам и снежным заносов. Колковые насаждения защищают скот от солнцепёка[1].

Защитные лесные насаждения вдоль автомобильных и железных дорог выполняют следующие задачи:

- защита от снежных и песчаных заносов[1];

- закрепление крутых склонов и размываемых откосов[1];

- ослабление сильных ветров[1];

- шумозащита прилегающих жилых территорий;[5]

- ограждение от скота (из наклонно посаженных ивовых кольев, образующих живой решётчатый забор, непроходимый для скота)[1].

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Защитные лесные насаждения // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- ↑ 1 2 Защитные лесные насаждения // Лесная энциклопедия / Гл. ред. Г. И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — Т. 1. — 563 с. — 100 000 экз.

- ↑ Система защитных лесных насаждений // Лесная энциклопедия / Гл. ред. Г. И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — Т. 2. — 631 с. — 100 000 экз.

- ↑ 1 2 3 4 Защитные лесные насаждения // Сельскохозяйственный энциклопедический словарь / Гл. ред. В. К. Месяц. — М.: Сов. энциклопедия, 1989.

- ↑ СП 51.13330.2011, СНиП 23-03-2003 Актуализированная редакция «Защита от шума»

Литература

- Водоохранные леса // Лесная энциклопедия / Гл. ред. Г. И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — Т. 1. — 563 с. — 100 000 экз.

wiki2.red

| Навигация: Библиотека DJVU Photogallery БСЭ Статистика: | Значение слова «Защитные лесные насаждения» в Большой Советской ЭнциклопедииЗащитные лесные насаждения, искусственно созданные посадкой или посевом насаждения для защиты с.-х. угодий, почв, водоёмов, дорог, населённых пунктов от неблагоприятных природных

Начало научной разработке вопроса о природе степей, возможностях и методах выращивания в них Защитные лесные насаждения положила экспедиция В. В. Докучаева (1892-1898). Защитное лесоразведение до Великой Октябрьской революции не получило большого развития. До 1917 было заложено 130 тыс. га Защитные лесные насаждения В сов. время расширяется сеть опытных агролесомелиоративных участков, с.-х. и овражных станций, лесничеств, разрабатывающих способы создания Защитные лесные насаждения для борьбы с засухой, водной и ветровой эрозией, методы восстановления плодородия эродированных почв. Выявляется влияние Защитные лесные насаждения на сток, микроклимат, снего-распределение, гидрологический режим почвы и др., разрабатываются приёмы выращивания Защитные лесные насаждения, их типы, конструкция, ширина, размещение на с.-х. территории, определяется ассортимент древесных и кустарниковых пород. Значительный вклад в теоретическую разработку этих вопросов внесли Г. Н. Высоцкий, Н. И. Сус, А. С. Козменко и многие др. К 1968 в СССР насчитывалось более 2 млн. га Защитные лесные насаждения, в том числе (в тыс. га) полезащитных более 800, овражно-балочных 540, на песках 615 (см. Агролесомелиорация). В категорию Защитные лесные насаждения входят полезащитные лесные полосы, которые закладываются в совхозах, колхозах и др. хозяйствах по границам полей севооборотов (на больших полях и внутри них). Они уменьшают скорость и турбулентность ветров на прилегающих полях, улучшают микроклимат, распределение снега, влажность почвы, защищают почву от ветровой и водной эрозии, что повышает урожаи с.-х. культур (см. Полезащитное лесоразведение). На пахотных склонах крутизной свыше 2° полезащитные полосы, уменьшая сток талых и ливневых вод и смыв почвы, играют важную водорегулирующую роль и называются водорегулирующими. Защитные лесные насаждения на орошаемых землях закладывают вдоль оросительных каналов с одной или двух сторон узкими полосами из 1-4, а вдоль каналов, расположенных вне орошаемых площадей, — из 5-6 и более рядов деревьев. Эти полосы сокращают непродуктивные потери влаги на испарение из каналов и с полей, перехватывают фильтрационную воду из каналов, препятствуют подъёму грунтовых вод и вторичному засолению почвы, защищают с.-х. культуры от суховеев, пыльных бурь, каналы — от засыпания мелкозёмом и их берега — от зарастания сорняками. Защитные лесные насаждения вокруг прудов, защищающие их от испарения и заиления, создают в виде полос из деревьев и кустарников (шириной 10-20 м.) выше уреза высоких вод, при крутых берегах — выше бровки лощин. На плотинах по мокрому откосу создают 1-2-рядные закрепляющие и затеняющие Защитные лесные насаждения преимущественно из ветлы; ближайшую к зеркалу воды часть водопроводящих тальвегов (длиной 20-50 м и во всю ширину паводка) засаживают кустарниками, служащими в качестве илофильтров. Приовражные и прибалочные Защитные лесные насаждения выращивают вдоль бровки оврагов и балок полосами шириной 15-30 м. Они уменьшают сток, скрепляют почву и грунт, препятствуя их размыву, и способствуют хозяйственному использованию малопродуктивных земель. Если к оврагам и балкам примыкают границы пахотных земель, то приовражные и прибалочные насаждения заменяют здесь полезащитные полосы. Овражные и балочные Защитные лесные насаждения сплошные или колковые, создаваемые по откосам, склонам оврагов и размытых балок и по их дну, препятствуют дальнейшему размыву оврагов и балок. Водорегулирующие на склонах, прибалочные и приовражные, овражные и балочные Защитные лесные насаждения помогают бороться с эрозией почвы. Полосные, колковые, кулисные и массивные Защитные лесные насаждения на песках защищают их от переноса ветрами и способствуют хозяйственному использованию песчаных земель. Защитные лесные насаждения вокруг садов, различных плантаций, питомников создают из 3-5, внутри них — 1-2 рядов деревьев. Они благоприятно влияют на рост и продуктивность возделываемых культур (см. Садозащитные насаждения). Защитные лесные насаждения на пастбищах, около животноводческих ферм и в местах отдыха скота закладывают в виде полос и колков. Полосные насаждения способствуют повышению продуктивности пастбищ, защищают фермы от холодных ветров и снежных заносов; крестообразные Защитные лесные насаждения на пастбищах («затишки») защищают скот от холодных ветров. Колковые насаждения создают преимущественно в виде зелёных зонтов для защиты скота от солнцепёка. Защитные лесные насаждения вдоль железных дорог ограждают их от снежных и песчаных заносов, закрепляют крутые склоны, размываемые откосы, снижают скорость сильных ветров, ограждают ж.-д. пути от скота. Снегозадерживающие Защитные лесные насаждения проектируют в зависимости от вычисленного объёма снега, приносимого к каждой стороне железной дороги, и обычно создают с обеих её сторон. Они состоят из широкой или нескольких узких параллельных полос. Пескоукрепительные Защитные лесные насаждения вдоль железных дорог закладывают в виде системы полос из деревьев и кустарников в сочетании с посевом трав. Почвоукрепительные Защитные лесные насаждения имеют вид куртин, полос, участков и т.д., их обычно создают в сочетании с водоотводящими канавами. В местах, продуваемых сильными боковыми и встречными ветрами, создают ветроломные Защитные лесные насаждения, значительно снижающие скорость ветра в зоне движения поездов, их делают по типу снегозадерживающих. Оградительные Защитные лесные насаждения закладывают из наклонно посаженных ивовых кольев, образующих живой решётчатый забор, не проходимый для скота. Защитные лесные насаждения вдоль автомобильных дорог, защищающие дороги от снежных заносов, состоят из одной или двух узких 4-6-рядных полос, удалённых от дороги на 20-80 м (в зависимости от объема переносимого снега). Вокруг городов и др. населённых мест Защитные лесные насаждения создают в виде массивов леса, широких или системы узких лесных полос. Они предохраняют населённые пункты от пыльных бурь, сильных ветров и т.д. Эти насаждения обычно сочетаются с насаждениями различных парков, садов, скверов, бульваров и др.

Лит.: Лесные защитные насаждения, М., 1963; Инструктивные указания по проектированию и выращиванию защитных лесных насаждений в равнинных районах СССР, М., 1966; Сенкевич А. А., Экономика защитного лесоразведения, М., 1969. Г. И. Матякин.

Статья про слово «Защитные лесные насаждения» в Большой Советской Энциклопедии была прочитана 11393 раз | Интересное |

bse.sci-lib.com

Защитные лесные насаждения — WiKi

Защи́тные лесны́е насажде́ния — искусственно созданные лесные насаждения для защиты от неблагоприятных природных и антропогенных факторов, в том числе для борьбы с засухой, водной и ветровой эрозией. Их устраивают посадкой или посевом главным образом в степных, лесостепных и полупустынных районах. Они могут служить для защиты многих объектов, в том числе: сельскохозяйственных угодий, почв, водоёмов, дорог, населённых пунктов[1].

Защитные лесные насаждения различаются по назначению и местоположению, существуют следующие группы: государственные защитные лесные полосы; полезащитные лесные полосы на неорошаемых землях; защитные насаждения на орошаемых землях; водорегулирующие лесные полосы на склонах; приовражные и прибалочные лесные полосы; горномелиоративные насаждения; насаждения, используемые в животноводстве, придорожные лесные полосы; лесные насаждения вокруг водоёмов, вдоль берегов и в поймах рек; насаждения на не используемых в сельском хозяйстве песках; зелёные лесные массивы полосы вокруг населённых пунктов[2].

Совокупность защитных лесных насаждений разного назначения на определённой территории является системой защитных лесных насаждений. Их применение увеличивает ветрозащитную эффективность более чем в 1,5 раза, распределение снега становится наиболее равномерным. В зависимости от наличия взаимного влияния между элементами системы различают взаимодействующие и невзаимодействующие. Система насаждений имеет большое природоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное значение, улучшает среду для жизни человека, она создаёт места обитания для жизни многочисленных видов птиц и зверей, что способствуют появлению новых биогеоценозов[3].

Структура защитных полос

У защитных полос большую роль играет конструкция насаждения, она влияет на скорость ветра, отложение снега, влажность почвы и другое[4].

Продуваемая конструкция насаждения применяется обычно в районах с холодными снежными зимами и большими снегопереносами. В ней крупные просветы между стволами составляют более 60 % площади стволов, в кронах — до 10 %[4].

Ажурная конструкция, как правило, используется в сухостепных районах с непостоянным снеговым покровом и пыльными бурями, а также на орошаемых и осушаемых землях, здесь имеются просветы по всему профилю — 15—35 %[4].

Плотная конструкция подходит для защиты животноводческих ферм, жилых строений, дорог, каналов и т. п., у неё просвет по продольному профилю составляют не более 10 %[4].

Состав и размещение деревьев и кустарников в защитных лесных насаждениях определяют их устойчивость и эффективность. Основную защитную функцию и выполняют деревья главной лесообразующей породы. Они образуют полог леса — верхний ярус насаждения. Сопутствующие породы деревьев, образующие подлесок, отеняют почву, уплотняют вертикальный профиль насаждения, способствуют улучшению роста главных пород. Кустарники играют почвозащитную роль, способствуют накоплению снега. Для каждой зоны оптимальным является свой состав деревьев и кустарников, Например, среди деревьев, рекомендованных для Центральночернозёмной зоны в качестве лесообразующей породы, есть берёза повислая, дуб черешчатый, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, тополь бальзамический, берлинский и китайский; сопутствующей — вяз обыкновенный, груша лесная, клён остролистный, липа мелколистная, рябина обыкновенная, яблоня лесная; кустарники — бузина красная, боярышник, ирга, кизил, облепиха[2].

Виды защитных лесных насаждений

К защитным лесным насаждениям относятся полезащитные лесные полосы. В результате их применения повышаются урожаи. Это происходит благодаря тому, что

- снижается скорость и турбулентность ветров на защищаемых полях,

- улучшается микроклимат,

- улучшается распределение снега,

- регулируется влажность почвы,

- снижается ветровая и водная эрозия почвы.

На пахотных склонах крутизной свыше 2° полезащитные полосы, уменьшая сток талых и ливневых вод и смыв почвы, являются водорегулирующими. Защитные лесные насаждения на орошаемых землях выращивают вдоль оросительных каналов. Это имеет следующие результаты:

- сокращение испарения из каналов и с полей,

- перехват фильтрационной воды из каналов,

- уменьшение подъёма грунтовых вод и вторичного засоления почв,

- защита от суховеев, пыльных бурь,

- защита каналов от засыпания мелкозёмом,

- защита берегов от зарастания сорняками.

Кустарник может служить в качестве илофильтров.

Приовражные и прибалочные защитные лесные насаждения вдоль бровки оврагов и балок имеют ширину 15—30 м, могут быть устроены по откосам, склонам оврагов и размытых балок, а также по их дну. Кроме того, защитные лесные насаждения создаются вокруг садов, различных плантаций, питомников. Для нужд животноводства — на пастбищах, около животноводческих ферм и в местах отдыха скота — защитные лесные насаждения закладывают в виде полос и колков. Полосные насаждения увеличивают продуктивность пастбищ, создают препятствия холодным ветрам и снежным заносов. Колковые насаждения защищают скот от солнцепёка[1].

Защитные лесные насаждения вдоль автомобильных и железных дорог выполняют следующие задачи:

- защита от снежных и песчаных заносов[1];

- закрепление крутых склонов и размываемых откосов[1];

- ослабление сильных ветров[1];

- шумозащита прилегающих жилых территорий;[5]

- ограждение от скота (из наклонно посаженных ивовых кольев, образующих живой решётчатый забор, непроходимый для скота)[1].

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Защитные лесные насаждения // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- ↑ 1 2 Защитные лесные насаждения // Лесная энциклопедия / Гл. ред. Г. И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — Т. 1. — 563 с. — 100 000 экз.

- ↑ Система защитных лесных насаждений // Лесная энциклопедия / Гл. ред. Г. И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — Т. 2. — 631 с. — 100 000 экз.

- ↑ 1 2 3 4 Защитные лесные насаждения // Сельскохозяйственный энциклопедический словарь / Гл. ред. В. К. Месяц. — М.: Сов. энциклопедия, 1989.

- ↑ СП 51.13330.2011, СНиП 23-03-2003 Актуализированная редакция «Защита от шума»

Литература

- Водоохранные леса // Лесная энциклопедия / Гл. ред. Г. И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — Т. 1. — 563 с. — 100 000 экз.

ru-wiki.org

Защитные лесные насаждения Википедия

Защи́тные лесны́е насажде́ния — искусственно созданные лесные насаждения для защиты от неблагоприятных природных и антропогенных факторов, в том числе для борьбы с засухой, водной и ветровой эрозией. Их устраивают посадкой или посевом главным образом в степных, лесостепных и полупустынных районах. Они могут служить для защиты многих объектов, в том числе: сельскохозяйственных угодий, почв, водоёмов, дорог, населённых пунктов[1].

Защитные лесные насаждения различаются по назначению и местоположению, существуют следующие группы: государственные защитные лесные полосы; полезащитные лесные полосы на неорошаемых землях; защитные насаждения на орошаемых землях; водорегулирующие лесные полосы на склонах; приовражные и прибалочные лесные полосы; горномелиоративные насаждения; насаждения, используемые в животноводстве, придорожные лесные полосы; лесные насаждения вокруг водоёмов, вдоль берегов и в поймах рек; насаждения на не используемых в сельском хозяйстве песках; зелёные лесные массивы полосы вокруг населённых пунктов[2].

Совокупность защитных лесных насаждений разного назначения на определённой территории является системой защитных лесных насаждений. Их применение увеличивает ветрозащитную эффективность более чем в 1,5 раза, распределение снега становится наиболее равномерным. В зависимости от наличия взаимного влияния между элементами системы различают взаимодействующие и невзаимодействующие. Система насаждений имеет большое природоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное значение, улучшает среду для жизни человека, она создаёт места обитания для жизни многочисленных видов птиц и зверей, что способствуют появлению новых биогеоценозов[3].

Структура защитных полос

У защитных полос большую роль играет конструкция насаждения, она влияет на скорость ветра, отложение снега, влажность почвы и другое[4].

Продуваемая конструкция насаждения применяется обычно в районах с холодными снежными зимами и большими снегопереносами. В ней крупные просветы между стволами составляют более 60 % площади стволов, в кронах — до 10 %[4].

Ажурная конструкция, как правило, используется в сухостепных районах с непостоянным снеговым покровом и пыльными бурями, а также на орошаемых и осушаемых землях, здесь имеются просветы по всему профилю — 15—35 %[4].

Плотная конструкция подходит для защиты животноводческих ферм, жилых строений, дорог, каналов и т. п., у неё просвет по продольному профилю составляют не более 10 %[4].

Состав и размещение деревьев и кустарников в защитных лесных насаждениях определяют их устойчивость и эффективность. Основную защитную функцию и выполняют деревья главной лесообразующей породы. Они образуют полог леса — верхний ярус насаждения. Сопутствующие породы деревьев, образующие подлесок, отеняют почву, уплотняют вертикальный профиль насаждения, способствуют улучшению роста главных пород. Кустарники играют почвозащитную роль, способствуют накоплению снега. Для каждой зоны оптимальным является свой состав деревьев и кустарников, Например, среди деревьев, рекомендованных для Центральночернозёмной зоны в качестве лесообразующей породы, есть берёза повислая, дуб черешчатый, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, тополь бальзамический, берлинский и китайский; сопутствующей — вяз обыкновенный, груша лесная, клён остролистный, липа мелколистная, рябина обыкновенная, яблоня лесная; кустарники — бузина красная, боярышник, ирга, кизил, облепиха[2].

Виды защитных лесных насаждений

К защитным лесным насаждениям относятся полезащитные лесные полосы. В результате их применения повышаются урожаи. Это происходит благодаря тому, что

- снижается скорость и турбулентность ветров на защищаемых полях,

- улучшается микроклимат,

- улучшается распределение снега,

- регулируется влажность почвы,

- снижается ветровая и водная эрозия почвы.

На пахотных склонах крутизной свыше 2° полезащитные полосы, уменьшая сток талых и ливневых вод и смыв почвы, являются водорегулирующими. Защитные лесные насаждения на орошаемых землях выращивают вдоль оросительных каналов. Это имеет следующие результаты:

- сокращение испарения из каналов и с полей,

- перехват фильтрационной воды из каналов,

- уменьшение подъёма грунтовых вод и вторичного засоления почв,

- защита от суховеев, пыльных бурь,

- защита каналов от засыпания мелкозёмом,

- защита берегов от зарастания сорняками.

Кустарник может служить в качестве илофильтров.

Приовражные и прибалочные защитные лесные насаждения вдоль бровки оврагов и балок имеют ширину 15—30 м, могут быть устроены по откосам, склонам оврагов и размытых балок, а также по их дну. Кроме того, защитные лесные насаждения создаются вокруг садов, различных плантаций, питомников. Для нужд животноводства — на пастбищах, около животноводческих ферм и в местах отдыха скота — защитные лесные насаждения закладывают в виде полос и колков. Полосные насаждения увеличивают продуктивность пастбищ, создают препятствия холодным ветрам и снежным заносов. Колковые насаждения защищают скот от солнцепёка[1].

Защитные лесные насаждения вдоль автомобильных и железных дорог выполняют следующие задачи:

- защита от снежных и песчаных заносов[1];

- закрепление крутых склонов и размываемых откосов[1];

- ослабление сильных ветров[1];

- шумозащита прилегающих жилых территорий;[5]

- ограждение от скота (из наклонно посаженных ивовых кольев, образующих живой решётчатый забор, непроходимый для скота)[1].

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Защитные лесные насаждения // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- ↑ 1 2 Защитные лесные насаждения // Лесная энциклопедия / Гл. ред. Г. И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — Т. 1. — 563 с. — 100 000 экз.

- ↑ Система защитных лесных насаждений // Лесная энциклопедия / Гл. ред. Г. И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — Т. 2. — 631 с. — 100 000 экз.

- ↑ 1 2 3 4 Защитные лесные насаждения // Сельскохозяйственный энциклопедический словарь / Гл. ред. В. К. Месяц. — М.: Сов. энциклопедия, 1989.

- ↑ СП 51.13330.2011, СНиП 23-03-2003 Актуализированная редакция «Защита от шума»

Литература

- Водоохранные леса // Лесная энциклопедия / Гл. ред. Г. И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — Т. 1. — 563 с. — 100 000 экз.

wikiredia.ru