3. Классификация лесных пожаров

Лес является системой живых и неживых компонентов. В состав фитоценоза входят разные группы и виды лесных растений, а также неживые компоненты: опад, отмершие ветки, сухая трава и сухие ветки на деревьях и кустарниках, приземный слой атмосферы. Лес, как правило, имеет многоярусную структуру.

Нижний ярус леса — это подстилка, мхи, лишайники, а также трава и кустарники, высотой не более двух метров.

Верхний ярус леса, представляющий собой совокупность крон деревьев, называют пологом древостоя.

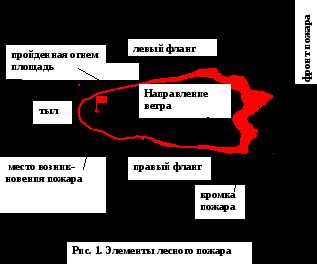

При лесном пожаре сгорание основного горючего материала происходит на непрерывно продвигающейся полосе горения, которую называют кромкой пожара. Кромка окаймляет внешний контур лесного пожара и непосредственно примыкает к участкам, не пройденным огнем

Часть кромки лесного пожара, распространяющаяся с наибольшей скоростью, является фронтом лесного пожара.

Наиболее медленно распространяющаяся в сторону, противоположную движению фронта, — тылом пожара.

Части движущейся кромки между фронтом и тылом пожара – флангами пожара.

В основу классификационной схемы пожаров положена та или иная группа горючих материалов сгорающих в огне, особенности пожара, характер повреждения лесного фитоценоза.

По этой схеме все лесные пожары принято разделять на три вида:

низовые,

верховые и

почвенные [4,11].

пятнистые.

При низовом пожаре горение распространяется по напочвенному покрову и нижним ярусам лесной растительности (мхам, лишайникам, мертвому покрову, травам, кустарничкам, подросту, кустарникам и валежу). Характеризуются горением нижних ярусов растительности лесного биогеоценоза: подстилки, опада, мохового и травяного покрова. В огне низового пожара сгорают кустарнички, подлесок и подрост.

При верховом пожаре горение распространяется по пологу древостоя.

При почвенном пожаре горение распространяется в органической части почвы.

Пятнистые пожары. В настоящее время не сложилось единого мнения в вопросе о статусе пятнистых пожаров в приведенной выше классификации. Одни исследователи, основываясь на особенностях этих пожаров, считают их отдельным видом, имеющим принципиальные отличия от всех прочих; другие представляют пятнистые пожары как стадию развития верховых пожаров. Но в последнем случае и сами верховые пожары можно рассматривать в качестве стадии развития низовых пожаров, поскольку в подавляющем числе случаев первоначально происходит загорание напочвенного покрова и только потом огонь переходит в кроны. Поэтому, учитывая специфические условия распространения пятнистых пожаров, отличающиеся от других видов, и главное — во многом определяющие тактику тушения очага горения и способы борьбы с ним, будет более правильно выделить пятнистые пожары в отдельный вид.

Пятнистыми называются высокоинтенсивные лесные пожары, над которыми возникают мощные конвекционные потоки нагретого воздуха и продуктов сгорания. Эти потоки поднимают вверх и рассеивают перед кромкой пожара горящие частицы, вызывающие дополнительные загорания напочвенного покрова. Чтобы успешно бороться с крупными высокоинтенсивными пожарами, надо знать: как формируются конвекционные потоки над пожаром; как они влияют на его распространение, на возможность преодоления пожаром препятствий; каковы условия работы летательных аппаратов в зоне пожара.

Почвенный пожар, при котором горение распространяется в лесной подстилке называют подстилочным; по торфянистому горизонту почвы – торфяным пожаром.

Торфяной пожар, при котором горение заглубляется в торфянистый горизонт с поверхности почвы двумя и более очагами называют торфяным многоочаговым; одним очагом – торфяным одноочаговым.

Лесной пожар в процессе своего развития может переходить из одного вида в другой или проявляться в комбинации двух и даже трех видов.

По количеству регистрируемых случаев

низовые пожары составляют 98 % и охватывают 81,4 % площади пройденной огнем в лесу,

верховые – 1,5 % и охватывают 18,6 % площади,

почвенные – 0,5 % , их площадь 0,02 %.

Важнейшими характеристиками пожаров, имеющих большое значение для практики борьбы с ними, являются скорость распространения кромки пожара, высота пламени, глубина прогарания почвы, интенсивность горения, величина выгоревших участков.

По скорости распространения огня и характеру горения низовые и верховые пожары подразделяются на беглые и устойчивые. Характерны для весеннего периода, когда высыхает верхний слой мелких горючих материалов, а лесная подстилка еще влажная. В этом случае огонь распространяется со средней скоростью 3-5 м/мин, но сравнительно мало повреждает древостой, поскольку не задерживается долго на одном месте. Поэтому термин «беглый» было бы правильнее понимать как поверхностный.

Беглый низовой пожар – низовой пожар, при котором наблюдается быстрое распространение пламенного горения и часто происходит только поверхностное обгорание напочвенного покрова. Пожар развивается в весенний период, когда подсыхает лишь самый верхний слой мелких горючих материалов напочвенного покрова и прошлогодняя травянистая растительность. Скорость распространения огня 180…300 м/ч и находится в прямой зависимости от скорости ветра в приземном слое. Участки с повышенной влажностью остаются не тронутые огнем и площадь, пройденная огнем, имеет пятнистый характер.

Устойчивый низовой пожар – низовой пожар, при котором происходит пламенное и беспламенное горение (тление) подстилки, отпада, валежа, подлеска. Отгорают корни и кора деревьев, насаждение получает серьезное повреждение. Развивается в середине лета. Скорость распространения огня от нескольких метров до 180 м/ч. Разновидностью устойчивого низового пожара является валежный пожар.

Беглый верховой пожар

Устойчивый верховой пожар – верховой пожар, охватывающий все компоненты лесного биогеоценоза, При устойчивом верховом пожаре происходит сгорание подстилки, подлеска, подроста, полное сгорание хвои, крупных веток, нередко и стволов деревьев. Скорость устойчивого верхового пожара 300…1500 м/ч.

При почвенном пожаре сгорают корни и деревья вываливаются. Скорость распространения огня от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров в сутки.

По высоте пламени на фронтальной кромке низовые пожары подразделяют на слабые, средней силы и сильные [4]:

слабые – высота пламени до 0,5 м,

средние -0,6 – 1,5 м,

сильные — более 1,5 м.

По интенсивности (мощности тепловыделения с 1 пог.м кромки пожара) лесные пожары подразделяют на слабой, средней и высокой интенсивности (табл.1).

Лесные пожары, распространившиеся на значительных площадях, для тушения которых сил и средств лесхозов и оперативных отделений баз авиационной охраны лесов недостаточно, считаются крупными. В районах авиационной охраны лесов от пожаров к таким пожарам относят пожары площадью 200 га, в районах наземной охраны лесов – площадью более 25 га. Крупные пожары в большинстве случаев развиваются в длительные засушливые периоды.

Классификация лесных пожаров по величине площади,

охваченной огнем

Классификация лесных пожаров | Площадь, охваченная огнем, га |

Загорание Малый пожар | 0,1 – 0,2 0,2 – 2,0 |

Небольшой пожар Средний пожар | 2,1 – 20 21 – 200 |

Крупный пожар Катастрофический пожар | 201-2000 (в Европейской части России – более 25) Более 2000 |

Основные диагностические признаки для определения вида лесного пожара и его интенсивности [4]

Вид и интенсивность пожара | Классы пожарной опасности погоды | Основные виды горючих материалов, особенности пожара и характер повреждения лесного фитоценоза |

Низовой беглый | ||

слабая | I… II | Возникают на участках с травяным (весной, осенью) и лишайниковым (весь сезон) покровом, а также в лиственных насаждениях (весной и осенью), где опад сформирован из опавшей листвы деревьев и кустарников. В основном сгорает усохшая трава, опад листва или кустистые лишайники. Высота нагара на стволах до 1 м, скорость распространения — до 1 м/мин, высота пламени — до 0,5 м. Интенсивность горения (мощность тепловыделения с 1 пог.м кромки пожара) – до 100 кВт/м. |

средняя | III | Высота нагара на стволах — 1…2 м, скорость распространения — 1..3 м/мин, высота пламени — 0,5…1,5 м. Интенсивность горения — 101…750 кВт/м. |

высокая | IV | Высота нагара на стволах — более 2 м, скорость распространения — свыше 3 м/мин, высота пламени- более 1,5 м. Интенсивность горения — более 750 кВт/м. |

Низовой устойчивый (подстилочный): | ||

слабая | II | Кроме неразложившегося опада (ветошь, листва и т.д.) дополнительно сгорает живой напочвенный покров, кустарнички, подрост и верхний слаборазложившийся слой подстилки (А0 ) |

средняя | III | Дополнительно сгорает среднеразложившийся слой подстилки (Ап0 ), а вокруг комлевой части стволов и валежа она прогорает до минеральной части почвы |

высокая | IV…V | Подстилка сгорает сплошь до минеральных горизонтов почвы. На маломощных скелетных почвах наблюдается вывал деревьев |

Торфяной (подземный): | ||

слабая | III | Сфагнум сгорает на глубину до 7 см, между корневыми лапами торф прогорает до 30 см; остаются отдельные участки несгоревшего сфагнума и багульника |

средняя | IV | Кроме сфагнума сгорает очес и торф на глубину до 25 см. У большинства стволов вокруг комлевой части торф сгорает до минеральных слоев почвы, некоторые корневые лапы перегорают. Отдельные деревья вываливаются. Древостой сильно повреждается. Пожар имеет многоочаговый характер |

высокая | IV…V | Торфяной слой сгорает сплошь до минеральной части почвы. Наблюдается массовый вывал деревьев. Древостой погибает полностью |

Верховой: | ||

слабая | III | Возникают в хвойных насаждениях со слабой сомкнутостью полога или в состав которых входят лиственница и лиственные породы с долей участия до 3…4 единиц. Пожаром повреждаются участки с групповым расположением хвойных пород. Огонь по кронам распространяется снизу вверх и в основном за счет поддержки низового пожара |

средняя | IV | Верховой огонь по кронам древостоя распространяется также и горизонтально, часто опережая кромку низового пожара. Большая часть (до 60 %) древостоя повреждается верховым пожаром |

высокая | IV…V | Полог древостоя сгорает сплошь или остается несгоревшим только пятнами в отдельных местах |

studfiles.net

ТОП 5 самых сильных лесных пожаров

Если вырубка лесов – это еще относительно контролируемый государством процесс (не принимая во внимание незаконную вырубку), то лесные пожары – стихийное бедствие неподвластное никому, остановить которое крайне сложно. Иногда урон от лесных пожаров колоссален как для экологии, так и для народного хозяйства. Ни говоря о том, что такие пожары также уносят людские жизни.

Посмотрите также — Самые ужасающие наводнения в истории.

1. Австралия, 1939 год

В штате Виктория огонь охватил площадь в 1,4 млн. гектара. Пострадали не только леса, в лесных поселениях сгорело 1,3 тысяча домов, при этом огненная стихия обусловила гибель 71 человека.2. Остров Калимантан (Борнео), 1982 год

Начался лесной пожар в сентябре и продолжался до июля. Огонь охватил территорию в 36 тыс. квадратных км, из них 8 тыс. квадратных км занимал лес. Пострадали некоторые биологические виды: птицы, гиббоны, макаки, орангутанги, погибли определенные виды растений. Произошли изменения в микроклимате острова. Причины пожара – это непродуманная деятельность человека (подготовка земель к посадке путем поджогов растительности) в совокупности с климатическими особенностями (длительная засуха).Возможно вас заинтересует — 10 самых страшных природных катастроф за историю человечества.

3. Австралия, 1983 год

Началось все в феврале. Температура воздуха достигала 43 оС, распространению огня способствовал сильный ветер, скоростью до 100 км/ч. Пламя нанесло урон нескольким штатам: в Южной Австралии было охвачено огнем 160 тыс. га, уничтожено 4 сотни домов; в Виктории пламя уничтожило целые приморские поселения – 2 тыс. домов. Черным днем стала среда 16 февраля, за один только этот день погибло 76 человек, из них 15 были пожарными.Загляните — Топ 7 экологических катастроф.

4. Россия, 2010 год

В этом году были одни из самых сильных лесных пожаров за всю историю страны. По данным Рослесхоза пожары от начала года и до середины лета прошли территорию в 1,5 млн. га. Сильно отличаются данные Global Fire Monitoring Centre, независимая организация настаивает, что от огня пострадало 15 млн. га.Противостояли пламени природных пожаров около 150 тысяч человек и более 26 тысяч единиц специальной техники. В числе пострадавших районов оказались: Рязанская, Нижегородская, Ульяновская и Владимирская области, Республика Марий Эл и Мордовия.

5. Австралия, 2013 год

Началось все 4 января 2013 года с аномальной жары, была зафиксирована температура 41,8 °C. Больше всего от природных пожаров пострадала Тасмания. Огонь долго невозможно было взять под контроль, т.к. сухая погода способствовала его скорому распространению. Тысячи человек были отрезаны от внешнего мира, вынуждены были перебираться на береговую линию, чтобы спастись от пламени, которое, по мнению очевидцев, достигало высоты в 10 метров. Людей эвакуировали на паромах по морю. 40 пожаров по всему штату уничтожили сотни сооружений, десятки тысяч гектаров лесных массивов, 20 тысяч гектаров кустарника на равнинах.Если интересно — Подборка самых страшных землетрясений в истории.

theecology.ru

Скорости распространения крупных лесных пожаров

Обычно скорость лесного пожара определяется скоростью продвижения его кромки.

Но в случае пятнистой формы распространения горения, которая нередко наблюдается на крупных пожарах, скорость самого пожара может намного превышать скорость продвижения его кромки за счет возникновения новых очагов перед фронтом.

Скорость продвижения кромки фронта низового пожара, как правило, не превышает 7 м/мин (400 м/час). И. В. Овсянников по результатам обработки статистических материалов определяет среднемаксимальную скорость для хвойных молодняков и сухих типов леса в 4 м/мин днем и 2,5 м/мин ночью; в сырых типах леса скорость продвижения кромки снижается в 5—10 раз. На открытых захламленных местах (например, на вырубках) при сильном ветре низовой пожар может продвигаться со скоростью до 14 м/мин. Подробная таблица скоростей дана в «Указаниях по обнаружению и тушению лесных пожаров» (1976).

Оценить скорость продвижения кромки низового пожара довольно просто по высоте пламени, поскольку между ними существует тесная взаимосвязь, отмечавшаяся ранее Г. П. Телициным.

Нужно учитывать, что при скорости 3—4 м/мин лесной пожар может достичь крупных размеров (более 200 га) за 10—14 час.

В описаниях крупных пожаров нередко упоминаются скорости в 10—15—20 км/час. Возможно, что на некоторых участках фронта пожара в какие-то отдельные моменты скорость и достигает подобных величин (за счет пятнистого распространения при сильных порывах ветра или на крутых склонах), но в среднем скорость даже у очень интенсивных пожаров бывает не более 3 км/час. Например, Бродфордский пожар в Австралии продвигался со скоростью 0,5 км/час.

По Миссбаху, скорость крупных пожаров 0,5—1,7 км/час. При вспышке лесных пожаров 1972 г. в центральных областях РСФСР в период самых сильных ветров скорость распространения пожаров достигала 15—20 м/мин, а в некоторых случаях — и до 30 м/мин (1,8 км/час).

Так, 18 августа в Киржачском ЛПХ Владимирской области фронт пожара за 4 час прошел 6 км. Пожар остановили лишь на трассе железной дороги Киржач — Александров. Средняя скорость продвижения фронта этого пожара была 25 м/мин (1,5 км/час).

В Макарьевском лесхозе Костромской области фронт пожара в Юровском лесничестве 26 августа прошел 14 км за 12 час, т. е. он шел в среднем со скоростью свыше 19 м/мин. Другой пожар в этом же лесничестве, возобновившийся 26 августа, прошел 13 км за 14 час, т. е. в среднем по 15 м/мин.

Лесной пожар в Куярском лесхозе Марийской АССР, возобновившийся 25 августа, прошел за 20 час 24 км, т. е. он шел со средней скоростью 20 м/мин (1,2 км/час). Такие скорости распространения фронта пожара в этот период были обычными.

Следует заметить, что ни в одном из перечисленных случаев силами тушильщиков фронт пожара не был остановлен. И это не случайно. До сих пор многие считают, что с подобной скоростью может продвигаться кромка фронта пожара, и все внимание сосредоточивают на ней. Но известно, что по напочвенному покрову в лесу горение с такой скоростью распространяться не может. Эта скорость распространения пожара определяется не продвижением его кромки, а образованием очагов горения перед кромкой в результате переноса горящих частиц. Новые очаги горения сливаются и образуют конвекционные потоки со скоростью, достаточной для подъема горящих частиц и переноса их на согни метров перед вновь возникшим фронтом пожара. Вот это явление и необходимо уч

www.activestudy.info

Классификация лесных пожаров — Мегаобучалка

СЛАЙД

Содержание

СЛАЙД

Причины возникновения пожаров.

Причинами возникновения пожаров являются неосторожное, обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, такое явление природы, как молния, самовозгорание сухой растительности и торфа. Известно, что 90% пожаров возникают по вине человека и только 7—8% от молний.

Важно отметить, что значительные площади вырубок и гарей горят весьма регулярно. По всей видимости, хорошим горючим материалом являются порубочные остатки, не вывезенная древесина, обгоревшие стволы и древесные остатки, деревья, усохшие после предыдущих пожаров, а также сухая трава.

Пожары вызываются в основном взрывами емкостей с взрывоопасными жидкостями и газами, коротким замыканием электропроводки, взрывами и возгоранием некоторых веществ и материалов.

СЛАЙД

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ

Природный пожар — неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

В это понятие входят лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых. Я же остановлюсь только на лесных пожарах, как наиболее распространенном явлении, приносящем колоссальные убытки и порой приводящем к человеческим жертвам.

СЛАЙД

Лесные пожары— это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. Явление совсем не редкое. Такие бедствия происходят, к сожалению, ежегодно и во многом зависят от человека.

Лесные пожары при сухой погоде и ветре охватывают значительные пространства. При жаркой погоде, если дождей не бывает в течение 15-18 дней, лес становится настолько сухим, что любое неосторожное обращение с огнем вызывает пожар, быстро распространяющийся по лесной территории.

В 90-97 случаях из 100 виновниками возникновения бедствия оказываются люди, не проявляющие должной осторожности при пользовании огнем в местах работы и отдыха. Доля пожаров от молний составляет не более 2% от общего количества.

В отдельных районах Сибири и Дальнего Востока в весенний период основной причиной возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы, которые проводятся с целью уничтожения прошлогодней сухой травы и обогащения почвы зольными элементами. При плохом контроле огонь часто уходит в лес.

СЛАЙД

Возможность возникновения лесных пожаров определяется степенью пожарной опасности. Для этого разработана «Шкала оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров».

СЛАЙД

| Класс пожарной опасности | Объект загорания | Наиболее вероятные виды пожаров, условия и продолжительность периода возникновения и распространения | Степень пожарной опасности |

| V | Хвойные молодняки. Сосняки. Захламленные вырубки | В течение всего пожароопасного сезона возможны низовые пожары, на участках древостоя – верховые | Высокая |

| IV | Сосняки с наличием соснового подростка или подлеска | Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона, верховые – в период пожарных максимумов | Выше средней |

| III | Сосняки-черничники. Ельники-брусничники. Кедровики | Низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожароопасного максимума | Средняя |

| II | Сосняки и ельники, смешанные с лиственными породами | Возникновение пожаров возможно в период пожарных максимумов | Ниже средней |

| I | Ельники, березняки, осинники, ольховники | Возникновение пожара возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительная засуха) | Низкая |

В России в среднем ежегодно выгорает от 30 до 50 тыс. га леса.

Только вдумайтесь, в 1999 г. в результате лесных пожаров общая площадь лесов на планете сократилась на территорию целой Франции.

СЛАЙД

Классификация лесных пожаров

В зависимости от характера возгорания и состава леса пожары подразделяются на низовые, верховые, почвенные. Почти все они в начале своего развития носят характер низовых и, если создаются определенные условия, переходят в верховые или почвенные.

Важнейшими характеристиками являются скорость распространения низовых и верховых пожаров, глубина прогорания подземных. Поэтому они делятся на слабые, средние и сильные. По скорости распространения огня низовые и верховые подразделяются на устойчивые и беглые. Скорость распространения слабого низового пожара не превышает 1 м/мин., среднего – от 1 до 3 м/мин., сильного – свыше 3 м/мин. Слабый верховой имеет скорость до 3 м/мин., средний – до 100 м/мин., а сильный – свыше 100 м/мин. Слабым подземным (почвенным) считается такой пожар, у которого глубина прогорания не превышает 25 см, средним – от 25 до 50 см, сильным – более 50 сантиметров.

Низовые лесные пожары развиваются в результате сгорания подлеска хвойных пород, надпочвенного слоя опада и живой растительности.

Низовые пожары могут быть скоротечными и обычными. Скоротечные пожары характеризуются быстро продвигающимся пламенем и дымом светло-серого цвета. Обычные низовые пожары распространяются относительно медленно.

Верховые лесные пожары представляют собой сгорание надпочвенного покрова и биомассы древостоя. Развиваются из низовых пожаров, когда засуха сочетается с ветреной погодой.

Подземные (почвенные) лесные пожары являются стадиями развития низовых пожаров. Они возникают на участках с торфяными почвами. Огонь проникает под землю через щели у стволов деревьев. Горение происходит медленно, беспламенно. После сгорания корней деревья падают, образуя завалы.

| Параметры пожара | Значения показателей силы пожара | ||

| Слабого | Среднего | Сильного | |

| Низовой пожар | |||

| Скорость распространения огня,м/мин. | До 1 | 1 – 3 | более 3 |

| Высота пламени, м | до 0,5 | 0,5 – 1,5 | более 1,5 |

| Верховой пожар | |||

| Скорость распространения огня,м/мин . | До 3 | 3 – 100 | более 100 |

| Подземный пожар | |||

| Глубина прогорания, м | До 25 | 25 – 50 | более 50 |

Беглые низовые характеризуются быстрым продвижением кромки огня, когда горят сухая трава и опавшая листва. Они чаще происходят весной и преимущественно в травянистых лесах, обычно не повреждают взрослые деревья, но часто создают угрозу возникновения верхового.

Особенно большой ущерб приносят верховые пожары, когда горят кроны деревьев верхнего яруса. Беглые верховые характерны как для первой, так и для второй половины лета.

СЛАЙД

По площади, охваченной огнем, лесные пожары подразделяются на шесть классов.

| №№ п/п | Класс лесного пожара | Площадь, охваченная огнем, га |

| Загорание | 0,1 – 0,2 | |

| Малый пожар | 0,2 – 2,0 | |

| Небольшой пожар | 2,1 – 20 | |

| Средний пожар | 21 – 200 | |

| Крупный пожар | 201 – 2000 | |

| Катастрофический пожар | Более 2000 |

Крупные лесные развиваются в период чрезвычайной пожарной опасности в лесу, особенно при длительной и сильной засухе. Их развитию способствуют ветреная погода и захламленность лесов.

Средняя продолжительность крупных лесных пожаров составляет от 10 до 15 суток, выгоревшая площадь в среднем составляет 450 – 500 га при периметре от 8 до 16 км.

СЛАЙД

Торфяные пожары

Подземный (торфяной) пожар представляет собой пожар, при котором горит торфяной слой заболоченных и болотных почв.

Подземные (почвенные или торфяные) пожары возникают чаще всего в конце лета, как продолжение низовых или верховых лесных пожаров. Заглубление низового пожара начинается у стволов деревьев, затем оно распространяется в стороны со скоростью от нескольких сантиметров до нескольких метров в сутки. В очагах почвенных пожаров из упавших деревьев образуются непроходимые завалы и участки выгоревшего торфа.

Торфяные пожары могут возникать и вне всякой связи с лесными: в районе торфоразработок и на торфяных болотах. Такие пожары часто охватывают громадные пространства и трудно поддаются тушению. Опасность их состоит в том, что горение часто происходит под землей, образуя пустые места в выгоревшем торфе, в которые могут провалиться люди и техника.

СЛАЙД

megaobuchalka.ru

Описания некоторых крупных лесных пожаров

Шуйско-Сурокский пожар

Пожару предшествовала сухая и жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха в июле и августе 1972 г. были на 5—7° выше нормы (20—29°), а осадков не выпадало совсем.

Пожар был обнаружен 23 августа в 16 часов в Шуйском лесничестве Кокшайского лесхоза (Марийская АССР) на площади 3,5 га. К 17 часам пожар охватил уже около 20 га. Прибывшие на тушение 38 рабочих с двумя тракторами ТДТ-40 не смогли остановить его распространение.

На следующий день, 24 августа, в тушении приняли участие уже 348 человек с пятью тракторами типа ДТ и одним бульдозером Т-100. В это время пожар охватил сосновые молодняки и, переходя местами в верховой, устремился в северо-восточном направлении к границе Звениговского лесхоза, но к 14 часам был остановлен на площади около 200 га.

В 16 часов резко увеличилась скорость ветра. Порывы достигали 10—12 м/сек. Пожар возобновился. Фронт его прошел через созданную бульдозерами просеку с минерализованной полосой и по участкам с сосновыми молодняками верховым направился в северном направлении, к границе Куярского лесхоза.

В это время в его локализации участвовало 648 тушильщиков, 7 тракторов ДТ и 5 бульдозеров С-100. К утру 25 августа пожар был остановлен на площади 1500 га. Однако опасность не миновала и передышка была недолгой. К 11 часам ветер вновь усилился, его порывы достигали 16 м/сек. Массу горящих углей, коры и головней перебрасывало через заградительную полосу. В результате на противоположной стороне в считанные минуты образовались сотни горящих очагов, распространяющихся с большой скоростью. Несмотря на усилия людей, уже через полчаса очаги объединились, и фронт пожара длиною около 2 км устремился по территории Кокшайского и Звениговского лесхозов на северо-восток. К концу дня пожар перешел границу Куярского лесхоза. Фронт его увеличился до 6 км.

В ночь на 26 августа пожар на участке со стороны Звениговского лесхоза был остановлен. Фронт его не представлял сплошной линии; он состоял из отдельных участков, протяженность которых варьировала от сотен метров до нескольких километров. Линия фронта была чрезвычайно извилистой. Это объясняется неравномерной скоростью продвижения горящей кромки. На некоторых участках, как например, в хвойных молодняках или сосняках лишайниковых, скорость продвижения достигала нескольких метров в минуту. Вместе с тем, когда пожар достигал поймы реки или болота, скорость его снижалась до дециметров в минуту. Надо отметить, что при таких погодных условиях и чрезвычайной сухости напочвенного покрова ни поймы рек, ни болота не останавливали распространения пожара. На таких участках лишь снижалась его скорость. В связи с этим на отдельных участках фронт пожара вырывался вперед на несколько сотен метров, а иногда до километра. Тушению пожара сильно мешал порывистый ветер скоростью до 16—18 м/сек, который часто менял направление, и тогда фланги становились фронтом, и наоборот.

Утром 26 августа пожар снова возобновился. Ветер сменил направление, и фронт двигался на север. Один из его участков вошел в молодняки, и возник верховой пожар; скорость продвижения резко возросла. В среднем она равнялась 16 м в минуту. Пожар в этом направлении за 6 час покрыл расстояние в 6 км и к 15 час подошел к р. Кундыш.

Правый фланг, который под влиянием изменения направления ветра иногда превращался во фронт, стал угрожать пос. Силикатный. От минерализованной полосы, п

www.activestudy.info

2. Классификация лесных пожаров по силе

В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары подразделяются на низовые, верховые и почвенные. По скорости распространения огня низовые и верховые пожары делятся на устойчивые и беглые.

Скорость распространения:

– слабого низового пожара не превышает 1 м/мин (высота слабого низового пожара до 0,5 м)

– среднего от 1 м/мин до 3 м/мин (Высота среднего – до 1,5 м)

– сильного свыше 3 м/мин. (Высота сильного – свыше 1,5 м)

Верховой пожар, скорость распространения:

– слабый до 3 м/мин,

– средний до 100 м/мин,

– сильный свыше 100 м/мин.

Сила почвенного пожара определяется по глубине выгорания:

– слабым почвенным (подземным) пожаром считается такой, у которого глубина прогорания не превышает 25 см,

– средним – 25–50 см,

– сильным – более 50 см.

Оценка по площади:

– загорание – огнём охвачено 0,1–2 гектара

– малый 2–20 га

– средний 20–200 га

– крупный 200–2.000 га

– катастрофический более 2000 га.

Средняя продолжительность лесных крупных пожаров 10–15 суток при выгорающей площади – 450–500 гектаров.

3. Причины возникновения лесных пожаров

Основными причинами возникновения лесных пожаров является деятельность человека, грозовые разряды, самовозгорания торфяной крошки и сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды или в так называемый пожароопасный сезон (период с момента таяния снегового покрова в лесу до появления полного зеленого покрова или наступления устойчивой дождливой осенней погоды).

Естественные пожары (вызванные молниями), отличаются от антропогенных (вызванных людьми) пожаров. Так, молнии, как правило, попадают в деревья на возвышенностях, и огонь, спускаясь по склону, продвигается медленно. При этом теряется сила пламени, и огонь редко распространяется на большие площади. Антропогенные же пожары чаще начинаются в низинах и распадках, что определяет более быстрое и опасное развитие.

В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары подразделяются на низовые, при которых выгорает только лесная подстилка, мхи и лишайники, а деревья, в основном, остаются нетронутыми; верховые, при которых сгорает весь лес, и почвенные (подземные). В сухую погоду низовой пожар легко переходит в верховой, а верховой, в свою очередь, может распространиться на огромную площадь.

По интенсивности лесные пожары подразделяются на слабые, средние и сильные. Интенсивность горения зависит от состояния и запаса горючих материалов, уклона местности, времени суток и силы ветра.

По скорости распространения огня низовые и верховые пожары делятся на устойчивые и беглые. Скорость распространения слабого низового пожара не превышает 1 м/мин, сильного – свыше 3 м/мин. Слабый верховой пожар имеет скорость до 3 м/мин, средний – до 100 м/мин, а сильный – свыше 100 м/мин.

Высота слабого низового пожара до 0,5 м, среднего – 1,5 м, сильного – свыше 1,5 м. Слабым почвенным (подземным) пожаром считается такой, у которого глубина прогорания не превышает 25 см, средним – 25-50 см, сильным – более 50 см.

Существующие методики оценки лесопожарной обстановки позволяют определить площадь и периметр зоны возможных пожаров в регионе (области, районе). Исходными данными являются значение лесопожарного коэффициента и время развития пожара. Значение лесопожарного коэффициента зависит от природных и погодных условий региона и времени года. Время развития пожаров определяется временем прибытия сил и средств ликвидации пожара в лесопожарную зону.

studfiles.net

Лесные пожары

Реферат

Тема: « Лесные пожары «

Екатеринбург 2010

Введение

Стихийные бедствия – это различные явления природы, вызывающие внезапные нарушения нормальной жизнедеятельности населения, а также разрушения и уничтожение материальных ценностей. Они нередко оказывают отрицательное воздействие на окружающую природу.

К стихийным бедствиям обычно относятся землетрясения, наводнения, селевые потоки, оползни, снежные заносы, извержения вулканов, обвалы, засухи, ураганы, бури. К таким бедствиям в ряде случаев могут быть отнесены также пожары, особенно массовые лесные и торфяные.

Опасными бедствиями являются, кроме того, производственные аварии. Особую опасность представляют аварии на предприятиях нефтяной, газовой и химической промышленности.

Стихийные бедствия, пожары, аварии… По разному можно встретить их. Растерянно, даже обречено, как веками встречали люди различные бедствия, или спокойно, с несгибаемой верой в собственные силы, с надеждой на их укрощение. Но уверенно принять вызов бедствий могут только те, кто, зная, как действовать в той или иной обстановке, примет единственно правильное решение: спасет себя, окажет помощь другим, предотвратит, насколько сможет, разрушающее действие стихийных сил.

1. Понятие и типы лесных пожаров

Лесной пожар – это стихийное, неуправляемое распространение огня по лесным площадям. Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на естественные и антропогенные. Наиболее распространенными естественными причинами больших лесных пожаров на Земле обычно являются молнии. Размеры пожаров делают возможным их визуальное наблюдение даже из космоса.

В молодых лесах, в которых много зелени, вероятность загорания от молнии существенно ниже, чем в лесах возрастных, где много сухих и больных деревьев. Таким образом, в природе ещё задолго до человека существовало своеобразное равновесие. Экологическая роль лесных пожаров заключалась в естественном обновлении лесов.

На сегодняшний день доля естественных пожаров (от молний) составляет около 7%-8%, то есть возникновение большей части лесных пожаров связано с деятельностью человека. Таким образом, существует острая необходимость работы противопожарных служб, контроля за соблюдением пожарной техники безопасности.

Иногда пожары специально вызывают искусственно. Такие пожары принято называть управляемыми. Целью управляемых пожаров является: уничтожение пожароопасных горючих материалов, удаление отходов лесозаготовок, подготовка участков для посадки саженцев, борьба с насекомыми и болезнями леса и т.д., а также намеренный поджог леса с целью последующей его вырубки (к примеру, в приграничных с Китаем областях Дальневосточного региона России).

В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на низовые, верховые и подземные:

При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки и т.п. Скорость движения пожара по ветру 0,25–5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м. Температура горения около 700 °C (иногда выше).

Низовые пожары бывают беглые и устойчивые:

• При беглом низовом пожаре сгорает верхняя часть напочвенного покрова, подрост и подлесок. Такой пожар распространяется с большой скоростью, обходя места с повышенной влажностью, поэтому часть площади остается незатронутой огнем. Беглые пожары в основном происходят весной, когда просыхает лишь самый верхний слой мелких горючих материалов.

• Устойчивые низовые пожары распространяются медленно, при этом полностью выгорает живой и мертвый напочвенный покров, сильно обгорают корни и кора деревьев, полностью сгорают подрост и подлесок. Устойчивые пожары возникают преимущественно с середины лета.

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, может охватить (в случае повального пожара) травяно-моховой покров почвы и подрост. Скорость распространения от 5–30 км/ч. Температура от 900°C до 1200°C. Развиваются они обычно при засушливой ветреной погоде из низового пожара в насаждениях с низкоопущенными кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подросте. Верховой пожар – это обычно завершающаяся стадия пожара. Область распространения яйцевидно-вытянутая.

Верховые пожары, как и низовые, могут быть беглыми (ураганными) и устойчивыми (повальными):

• Ураганный пожар распространяется со скоростью от 7 до 30 км/ч. Возникают при сильном ветре. Опасны высокой скоростью распространения.

• При повальном верховом пожаре огонь движется сплошной стеной от надпочвенного покрова до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч. При повальном пожаре лес выгорает полностью.

При верховых пожарах образуется большая масса искр из горящих ветвей и хвои, летящих перед фронтом огня и создающих низовые пожары за несколько десятков, а в случае ураганного пожара иногда за несколько сотен метров от основного очага. Такой вид наблюдается сейчас в России. Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием, торфа, которое становится возможным в результате осушения болот. Распространяются со скоростью до 1 км в сутки. Могут быть малозаметны и распространяться на глубину до нескольких метров, вследствие чего представляют дополнительную опасность и крайне плохо поддаются тушению (Торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой). Для тушения таких пожаров необходима предварительная разведка.

пожар лесной профилактика огонь

2. Классификация лесных пожаров по силе

В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары подразделяются на низовые, верховые и почвенные. По скорости распространения огня низовые и верховые пожары делятся на устойчивые и беглые. Скорость распространения:

– слабого низового пожара не превышает 1 м/мин (высота слабого низового пожара до 0,5 м)

– среднего от 1 м/мин до 3 м/мин (Высота среднего – до 1,5 м)

– сильного свыше 3 м/мин. (Высота сильного – свыше 1,5 м)

Верховой пожар, скорость распространения:

– слабый до 3 м/мин,

– средний до 100 м/мин,

– сильный свыше 100 м/мин.

Сила почвенного пожара определяется по глубине выгорания:

– слабым почвенным (подземным) пожаром считается такой, у которого глубина прогорания не превышает 25 см,

– средним – 25–50 см,

– сильным – более 50 см.

Оценка по площади:

– загорание – огнём охвачено 0,1–2 гектара

– малый 2–20 га

– средний 20–200 га

– крупный 200–2.000 га

– катастрофический более 2000 га.

Средняя продолжительность лесных крупных пожаров 10–15 суток при выгорающей площади – 450–500 гектаров.

3. Причины возникновения лесных пожаров

Основными причинами возникновения лесных пожаров является деятельность человека, грозовые разряды, самовозгорания торфяной крошки и сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды или в так называемый пожароопасный сезон (период с момента таяния снегового покрова в лесу до появления полного зеленого покрова или наступления устойчивой дождливой осенней погоды).

Естественные пожары (вызванные молниями), отличаются от антропогенных (вызванных людьми) пожаров. Так, молнии, как правило, попадают в деревья на возвышенностях, и огонь, спускаясь по склону, продвигается медленно. При этом теряется сила пламени, и огонь редко распространяется на большие площади. Антропогенные же пожары чаще начинаются в низинах и распадках, что определяет более быстрое и опасное развитие.

В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары подразделяются на низовые, при которых выгорает только лесная подстилка, мхи и лишайники, а деревья, в основном, остаются нетронутыми; верховые, при которых сгорает весь лес, и почвенные (подземные). В сухую погоду низовой пожар легко переходит в верховой, а верховой, в свою очередь, может распространиться на огромную площадь.

По интенсивности лесные пожары подразделяются на слабые, средние и сильные. Интенсивность горения зависит от состояния и запаса горючих материалов, уклона местности, времени суток и силы ветра.

По скорости распространения огня низовые и верховые пожары делятся на устойчивые и беглые. Скорость распространения слабого низового пожара не превышает 1 м/мин, сильного – свыше 3 м/мин. Слабый верховой пожар имеет скорость до 3 м/мин, средний – до 100 м/мин, а сильный – свыше 100 м/мин.

Высота слабого низового пожара до 0,5 м, среднего – 1,5 м, сильного – свыше 1,5 м. Слабым почвенным (подземным) пожаром считается такой, у которого глубина прогорания не превышает 25 см, средним – 25-50 см, сильным – более 50 см.

Существующие методики оценки лесопожарной обстановки позволяют определить площадь и периметр зоны возможных пожаров в регионе (области, районе). Исходными данными являются значение лесопожарного коэффициента

mirznanii.com