Лес России

На территории России произрастает 1/5 часть лесов планеты. Это не только национальное достояние России, но и важнейший фактор обеспечения условий жизни и устойчивого развития современной цивилизации. Леса выполняют средостабилизирующие, средообразующие и ресурсные функции. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, регулируют поверхностный и подземный сток, обладают почвозащитными и климаторегулирующими свойствами, обогащают воздух фитонцидами, служат местом обитания многих животных. Как природный ресурс, леса являются источником удовлетворения потребностей общества в древесном сырье и иной продукции (грибах, ягодах, лекарственных растениях и др.).

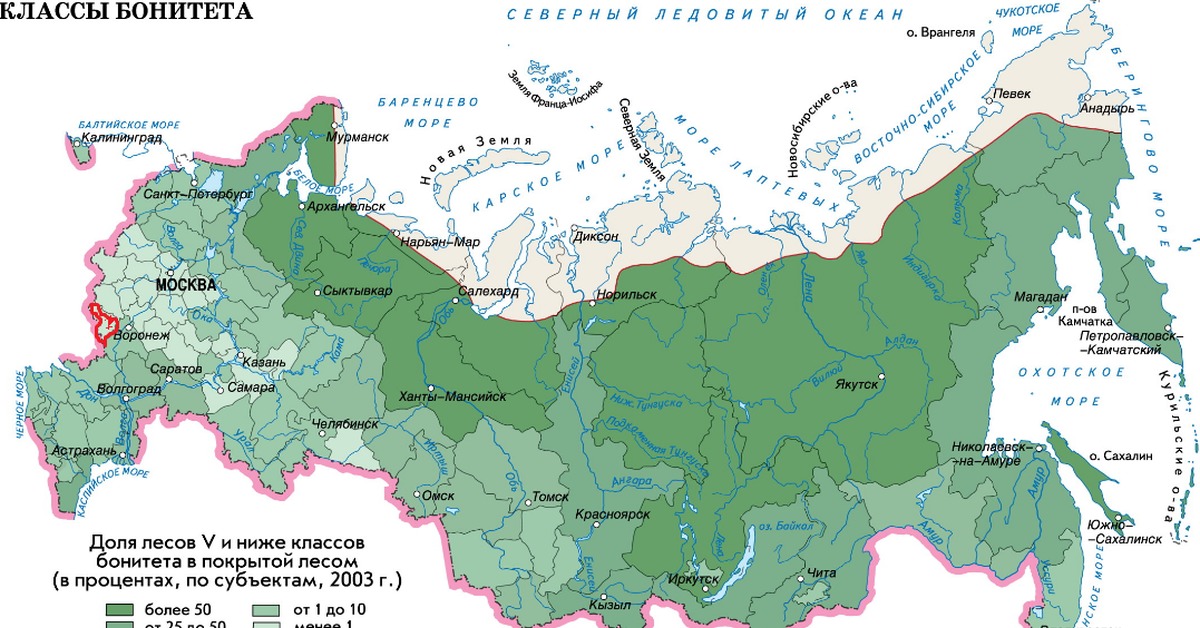

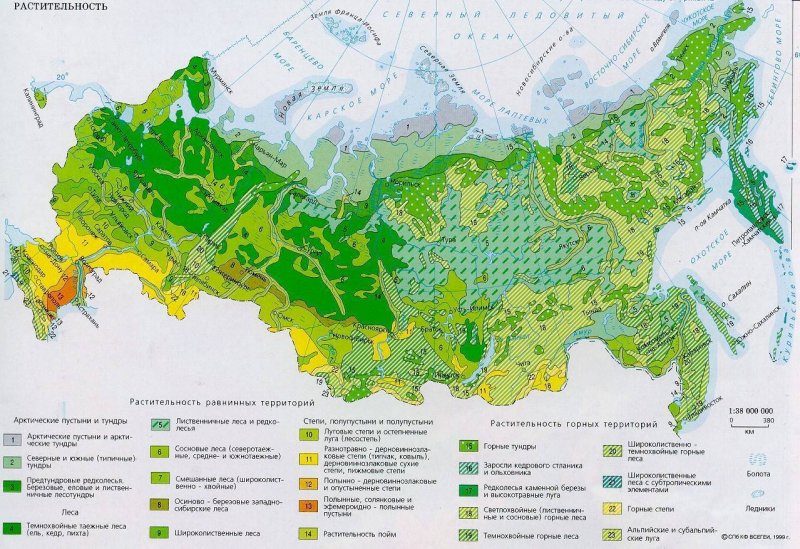

По данным государственного учета на 1 января 1998 года общая площадь земель лесного фонда России составила 1172,3 млн га, из них 769,8 млн га – покрытая лесом. Леса распределяются по территории страны крайне неравномерно. 83% лесных земель находится в азиатской части России, и только 17% приходится на долю более освоенной и более заселенной европейской части. Общее представление о степени облесенности территории дает показатель лесистости – отношение покрытой лесом площади к общей площади территориальной единицы (страны, области, края и др.). Лесистость Российской Федерации составляет 45,3%. Существенные различия этого показателя по регионам обусловлены как природными, так и антропогенными факторами. Наиболее высокая лесистость свойственна регионам таежной зоны (50 — 80%), средняя – регионам зоны хвойно-широколиственных лесов (30 – 45%), ниже средней – регионам лесостепной (10 – 25%) и самая низкая – регионам степной зоны (2 – 5%).

Общее представление о степени облесенности территории дает показатель лесистости – отношение покрытой лесом площади к общей площади территориальной единицы (страны, области, края и др.). Лесистость Российской Федерации составляет 45,3%. Существенные различия этого показателя по регионам обусловлены как природными, так и антропогенными факторами. Наиболее высокая лесистость свойственна регионам таежной зоны (50 — 80%), средняя – регионам зоны хвойно-широколиственных лесов (30 – 45%), ниже средней – регионам лесостепной (10 – 25%) и самая низкая – регионам степной зоны (2 – 5%).

Заметный ущерб лесам был нанесен еще в XVII – XIX вв. В XX в. отмечается усиление антропогенного воздействия, особенно в пределах основной полосы расселения. Рост численности населения, промышленного и сельскохозяйственного производства сопровождается вырубкой лесов для удовлетворения хозяйственных нужд общества, а также с целью отчуждения значительной части лесных площадей для расширения сельскохозяйственных угодий (пашен, пастбищ и прочего), городской и промышленной застройки, развития инфраструктуры.

В пространственном распределении лесов, как явления географического, прослеживается природная зональность и секторность, а в горах – высотная поясность. В широтном направлении происходит смена зональных типов леса от притундровых редколесий на севере до субтропических лесов на юге. С запада на восток по мере усиления или ослабления континентальности – океаничности климата отчетливо проявляются секторные особенности лесов. В зависимости от зонально-секторной принадлежности они различаются по породному составу, сезонной ритмике и продуктивности.

Притундровые леса (леса лесотундровой зоны) представляют собой низко-продуктивные редколесья, местами образующие куртины в окружении тундровой растительности. В нижних ярусах произрастают кустарнички (багульник, голубика, брусника, морошка, водяника и др.). В наземном покрове господствуют мхи и лишайники. Древесный ярус представлен в основном елью, лиственницей и кедровым стлаником. Притундровые леса произрастают в условиях почти повсеместного распространения многолетнемерзлых грунтов. Они крайне неустойчивы к различного рода антропогенным воздействиям.

Они крайне неустойчивы к различного рода антропогенным воздействиям.

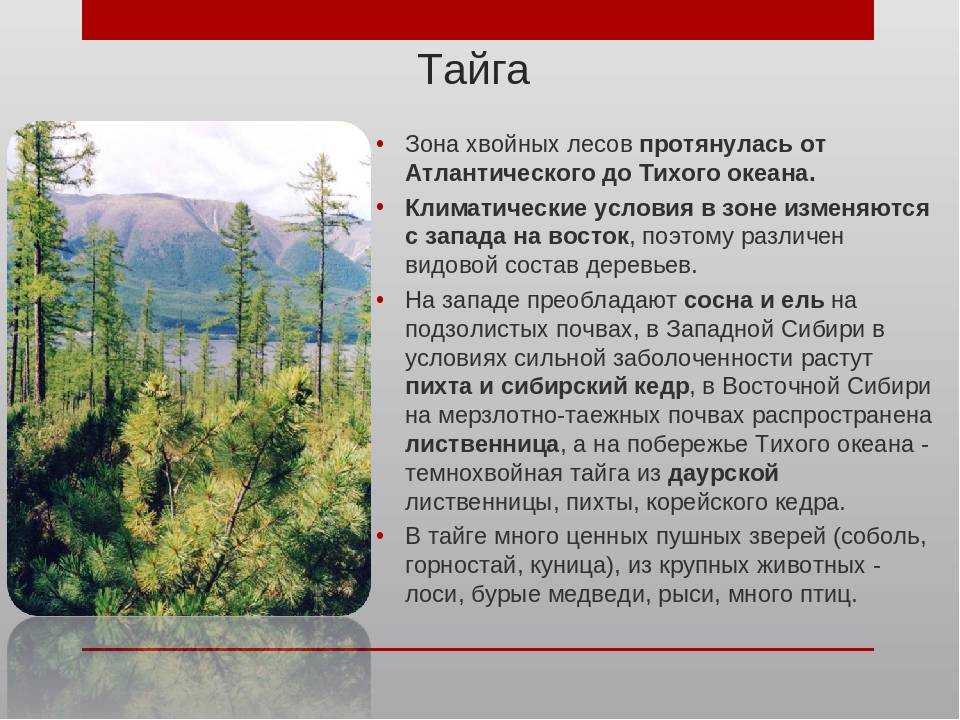

Таежные леса, расположенные к югу от притундровых, занимают почти 1/3 территории страны. В них преобладают одноярусные древостои, представленные хвойными породами: елью, сосной, пихтой, лиственницей и кедром сибирским (сосна кедровая сибирская). Различают темнохвойную и светлохвойную тайгу. Темнохвойную тайгу образуют ель, пихта и кедр сибирский; светлохвойную – лиственница и сосна обыкновенная.

Таежные леса подразделяют на северо- средне- и южнотаежные. Северо-таежные леса относительно редкостойны и низкопродуктивны, часто представлены однопородным составом. Преобладают леса с долгомошным, сфагновым и лишайниковым покровом. Среднетаежные леса более сомкнуты и более продуктивны. В них доминирует зеленомошная группа типов леса. Южно – таежные леса характеризуются высокой продуктивностью и хорошо развитым травяным покровом. Значительные площади таежных лесов заболочены, особенно на севере европейской части страны, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке России.

Смешанные хвойно-широколиственные леса образуют переходную полосу между хвойными (таежными) и широколиственными лесами. Они не имеют сплошного распространения. Произрастают на европейской части России и на юге Дальнего Востока и отличаются довольно высокой продуктивностью. На европейской части России в составе этих лесов преобладает ель, сосна, дуб, липа, клен, ильм, вяз. На Дальнем Востоке — сосна кедровая корейская (кедр корейский), ель аянская, пихта белокорая, дуб монгольский, ясень маньчжурский, липа амурская и др. В Сибири выделяются подтаежные леса как переходная полоса от таежных к лесостепным.

Широколиственные леса произрастают в европейской части России и на Дальнем Востоке. В европейской части они представлены главным образом дубом с примесью липы, клена, ильма. Дальневосточные леса состоят из дуба монгольского, липы амурской, ясеня маньчжурского и др.

Леса лесостепи

Леса лесостепной зоны распространены от западной границы страны до предгорий Алтая. Отдельные небольшие лесные массивы – дубравы (на европейской части страны), березовые и осиновые колки (на юге Западной Сибири) перемежаются со степями, лугами и пашней. Сосновые леса, произрастающие на песчаных почвах водоразделов, заходят далеко на юг в сухие степи. Для лесов зоны характерно большое разнообразие кустарников (смородины, калины, малины, лещины и др.) и обильное разнотравье.

Отдельные небольшие лесные массивы – дубравы (на европейской части страны), березовые и осиновые колки (на юге Западной Сибири) перемежаются со степями, лугами и пашней. Сосновые леса, произрастающие на песчаных почвах водоразделов, заходят далеко на юг в сухие степи. Для лесов зоны характерно большое разнообразие кустарников (смородины, калины, малины, лещины и др.) и обильное разнотравье.

Горные леса в России занимают около 40% покрытой лесом площади. Они распространены на Кольском полуострове, на склонах Кавказа и Урала. Основные массивы их сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке. Спектр высотных поясов, также, как и верхняя граница распространения леса, зависит от географического положения гор, от их высоты и экспозиции склонов. Породный состав горных лесов определяется положением гор в пределах той или иной зоны. Наиболее разнообразны по породному составу леса Кавказа, поднимающиеся до высоты 2000 – 2200 м. Здесь произрастает дуб – грузинский, имеретинский и Гартвиса, бук восточный, пихта кавказская, каштан съедобный, тисс ягодный, ель восточная, сосна крючковатая, граб кавказский, груша кавказская, липа кавказская, яблоня восточная и др. Темнохвойные елово — пихтовые леса, занимающие верхние участки склонов, с уменьшением высоты постепенно сменяются широколиственными буковыми, дубовыми и грабово-дубовыми лесами. Леса Урала, образованные елью, пихтой, сосной, кедром сибирским, березой, не поднимаются выше 250 – 680 м. В горах Забайкалья леса, состоящие из кедра сибирского, ели, пихты, сосны, кедрового стланика, доходят до 1500 – 1950 м. Основными лесообразующими породами на Дальнем Востоке выступают ель аянская, кедр корейский, дуб монгольский, орех маньчжурский, пихта, лиственница даурская. Верхняя граница леса не превышает 1300 м. Продуктивность горных лесов сильно варьирует.

Темнохвойные елово — пихтовые леса, занимающие верхние участки склонов, с уменьшением высоты постепенно сменяются широколиственными буковыми, дубовыми и грабово-дубовыми лесами. Леса Урала, образованные елью, пихтой, сосной, кедром сибирским, березой, не поднимаются выше 250 – 680 м. В горах Забайкалья леса, состоящие из кедра сибирского, ели, пихты, сосны, кедрового стланика, доходят до 1500 – 1950 м. Основными лесообразующими породами на Дальнем Востоке выступают ель аянская, кедр корейский, дуб монгольский, орех маньчжурский, пихта, лиственница даурская. Верхняя граница леса не превышает 1300 м. Продуктивность горных лесов сильно варьирует.

В лесах России произрастает около 100 видов древесных пород и около 200 видов кустарников. Однако почти 90% лесной площади занимают древесные породы: лиственница, сосна обыкновенная, ель, береза, пихта, кедр сибирский, осина, дуб. Доля других пород (липы, бука, граба и прочих) менее значительна.

Сосновые леса

Сосновые леса занимают 114,3 млн га, что составляет 16,2% покрытой лесом площади. Запас древесины – 14,6 млрд м3. Они являются важнейшей базой промышленных лесозаготовок. Сосновые леса распространены почти повсеместно, за исключением северо-востока Якутии, Магаданской области, северной части Хабаровского края и большей части Дальнего Востока.

Запас древесины – 14,6 млрд м3. Они являются важнейшей базой промышленных лесозаготовок. Сосновые леса распространены почти повсеместно, за исключением северо-востока Якутии, Магаданской области, северной части Хабаровского края и большей части Дальнего Востока.

У южной границы ареала в степной зоне сосняки имеют островное распространение (Бузулукский бор в европейской части России, ленточные боры на юге Западной Сибири и др.).

Большая часть сосновых лесов образована сосной обык-новенной. Кроме того на территории страны произрастает более 12 дикорастущих и около 70 интродуцированных видов. Сосна неприхотлива к почвенно-грунтовым условиям. Произрастает на бедных песчаных и супесчаных почвах и на торфяниках. В пределах обширного ареала выделяются разнообразные типы сосновых лесов, различающиеся по продуктивности. Самыми продуктивными являются сосняки-кисличники с запасом древесины до 500-600 м3/га. Наименее продуктивны сосняки лишайниковые и сфагновые (100-150 м3/га).

Еловые леса распространены на 76 млн га (11% покрытой лесом площади). Запас древесины более 10 млрд м3. Большая часть ельников приурочена к таежной зоне. Основные массивы сосредоточены в европейской части России, на Урале, в Сибири, в Приморском и Хабаровском краях и на Сахалине. На территории России наиболее распространены ель европейская и ель сибирская. Реже встречаются ель аянская и ель восточная. Еловые леса представляют собой как чистые по составу, так и смешанные (с лиственными и хвойными породами) древостои. В Сибири ель произрастает вместе с кедром сибирским и пихтой, на Дальнем Востоке — с пихтой, ясенем и кедром корейским, в других районах — чаще всего с березой, осиной, сосной обыкновенной. По всей зоне тайги широко распространены ельники-черничники. Запас древесины в них достигает 400-450 м3/га. Высокой продуктивностью отличаются ельники-кисличники (до 600-650 м3 /га). На сырых и влажных почвах формируются еловые леса низкой продуктивности. Это ельники травяные, осоковые, долгомошные и сфагновые. Еловые леса, как и сосновые, имеют важное хозяйственное значение.

Запас древесины более 10 млрд м3. Большая часть ельников приурочена к таежной зоне. Основные массивы сосредоточены в европейской части России, на Урале, в Сибири, в Приморском и Хабаровском краях и на Сахалине. На территории России наиболее распространены ель европейская и ель сибирская. Реже встречаются ель аянская и ель восточная. Еловые леса представляют собой как чистые по составу, так и смешанные (с лиственными и хвойными породами) древостои. В Сибири ель произрастает вместе с кедром сибирским и пихтой, на Дальнем Востоке — с пихтой, ясенем и кедром корейским, в других районах — чаще всего с березой, осиной, сосной обыкновенной. По всей зоне тайги широко распространены ельники-черничники. Запас древесины в них достигает 400-450 м3/га. Высокой продуктивностью отличаются ельники-кисличники (до 600-650 м3 /га). На сырых и влажных почвах формируются еловые леса низкой продуктивности. Это ельники травяные, осоковые, долгомошные и сфагновые. Еловые леса, как и сосновые, имеют важное хозяйственное значение. В них ежегодно получают более 30% древесины, заготавливаемой в России.

В них ежегодно получают более 30% древесины, заготавливаемой в России.

Пихтовые леса

Пихтовые леса произрастают на площади 14,4 млн га (2% покрытой лесом площади). Запас древесины – 2,4 млрд м3. На территории России произрастает 10 видов пихты. Главным лесообразователем среди них является пихта сибирская, которая покрывает 13,6 млн га (95%). Чистые пихтарники довольно редки. Чаще всего к пихте примешивается ель, кедр сибирский или лиственные породы – береза, осина, а на Кавказе – бук, дуб, клен.

Значительные массивы пихтовых лесов распространены в Кемеровской, Иркутской и Томской областях, в Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях и на Сахалине. Преобладают зеленомошные, широкотравные, неморально-кисличные и травяно-болотные группы типов леса. На склонах Саян, Горной Шории, Кузнецкого Алатау и Алтая на высоте 300 – 800 м пихтовые леса образуют пояс черневой тайги. Эти леса представляют собой смешанные древостои из пихты сибирской с примесью кедра сибирского, ели, осины, березы, липы и др. (запас древесины 150–350 м3/га). На Кавказе самые продуктивные пихтарники сформированы пихтой Нордманна, которая на высоте 1200–2000 м образует чистые или с примесью ели восточной и бука древостои (запас древесины 800–900 м3 /га и более). На юге Приморского края пихтовые леса образованы пихтой цельнолистной. В состав этих лесов помимо пихты входят дуб, граб, клен, береза, липа и др. На Дальнем Востоке широко распространены леса из пихты белокорой с примесью кедра корейского, ели аянской, дуба монгольского, липы амурской. Площадь материковых пихтарников на Дальнем Востоке составляет более 1 млн га. Несколько меньшую площадь занимают пихтовые леса Сахалина и Курильских островов, образованные пихтой сахалинской и пихтой Майра. На Камчатке сохранился небольшой участок (15 га) реликтовой пихты грациозной (или изящной), который находится на территории Кроноцкого государственного заповедника и подлежит особой охране.

(запас древесины 150–350 м3/га). На Кавказе самые продуктивные пихтарники сформированы пихтой Нордманна, которая на высоте 1200–2000 м образует чистые или с примесью ели восточной и бука древостои (запас древесины 800–900 м3 /га и более). На юге Приморского края пихтовые леса образованы пихтой цельнолистной. В состав этих лесов помимо пихты входят дуб, граб, клен, береза, липа и др. На Дальнем Востоке широко распространены леса из пихты белокорой с примесью кедра корейского, ели аянской, дуба монгольского, липы амурской. Площадь материковых пихтарников на Дальнем Востоке составляет более 1 млн га. Несколько меньшую площадь занимают пихтовые леса Сахалина и Курильских островов, образованные пихтой сахалинской и пихтой Майра. На Камчатке сохранился небольшой участок (15 га) реликтовой пихты грациозной (или изящной), который находится на территории Кроноцкого государственного заповедника и подлежит особой охране.

Лиственичные леса

Лиственничные леса занимают более 263 млн га (почти 40% покрытой лесом площади) с общим запасом древесины 23 млрд м3. Они произрастают в самых разнообразных природных условиях: от лесотундры до засушливых районов Азии. Часто образуют верхнюю границу леса в горах. Более 80% лиственничных лесов размещается в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов. Лиственница, единственная из хвойных пород, сбрасывает осенью хвою как листопадное дерево. Это свойство обеспечивает возможность её существования в суровых климатических условиях с морозами до – 60оС.

Они произрастают в самых разнообразных природных условиях: от лесотундры до засушливых районов Азии. Часто образуют верхнюю границу леса в горах. Более 80% лиственничных лесов размещается в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов. Лиственница, единственная из хвойных пород, сбрасывает осенью хвою как листопадное дерево. Это свойство обеспечивает возможность её существования в суровых климатических условиях с морозами до – 60оС.

Леса образованы 6-7 видами лиственницы и несколькими гибридными формами, возникшими на стыке ареалов отдельных видов. На северо-востоке европейской части России, на Южном Урале и в Зауралье произрастает лиственница Сукачева или русская, в Западной Сибири – лиственница сибирская, в Восточной Сибири господствует лиственница Гмелина, или даурская. Гибридные формы лиственницы образуют леса на северо-востоке страны (лиственница Каяндера), на юге Курильских островов, на Сахалине и в центральной части Камчатки (лиственница курильская), на юге Приморского края (лиственница ольгинская).

Основные массивы лиственничных лесов, преимущественно с чистым одноярусным древостоем, произрастают в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В европейской части России, на Урале, в горах Южной Сибири и в Забайкалье в лиственничниках отмечается примесь ели, сосны, пихты и др. Участие лиственницы в породном составе лесов с продвижением на восток увеличивается. Так, в Архангельской области доля лиственничных лесов составляет 0,3%, а в Якутии – 80%.

Почти 70% лиственничников – спелые и перестойные древостои. В лиственничных лесах преобладают брусничные, кустарниковые и моховые группы типов леса. На юго-востоке Сибири распространены леса травяно-болотной и сфагновой групп. Самая низкая продуктивность древостоя отмечается в притундровых редколесьях (запас древесины – 20–30 м3/га). В брусничных лиственничниках северной тайги запас древесины составляет 100–140 м3/га. Южнее широко распространены кустарниковые и брусничные типы леса с запасом древесины 200–300 м3/га. В зеленомошных лесах запасы древесины достигают 300–350 м3/га. Самая высокая продуктивность отмечается в разнотравных лиственничниках.

Самая высокая продуктивность отмечается в разнотравных лиственничниках.

Кедровые леса на территории России образуют кедр сибирский (сосна кедровая сибирская), кедр корейский (сосна кедровая корейская) и кедровый стланик. Общая площадь кедровых лесов (без кедрового стланика) — около 40 млн га. Леса из кедра сибирского занимают более 35 млн га, из кедра корейского — 3 млн га. Запас кедровой древесины в стране составляет 7,6 млрд м3.

Леса из кедра сибирского приурочены в основном к таежной зоне Сибири. В состав кедровников входят ель, пихта, лиственница, береза, осина, реже – сосна обыкновенная. Наиболее распространены зеленомошные кедровники с запасом древесины 200–250 м3/га, а также лишайниково-зеленомошные и сфагновые. В подзоне южной тайги встречаются кедровые леса с запасом древесины до 400– 500 м3/га.

Кедр корейский с примесью ели, пихты, дуба, бархата, ильма, ясеня, липы образует в основном горные кедрово-широколиственные леса в Приморском и Хабаровском краях (бассейн Амура ).

Кроме ценной древесины, кедровые леса богаты недревесными ресурсами. Основные виды недревесных ресурсов – орехи (до 80% всех заготовок дикорастущих орехов), живица и ягоды. Ягодные кустарники и кустарники (брусника, голубика, жимолость, смородина, рябина, черника, шиповник, земляника) участвуют в образовании подлеска и напочвенного покрова. Леса являются также основными районами промысла соболя и белки. В народе кедр называют хлебным деревом.

Ареал кедрового стланика охватывает Камчатскую и Магаданскую области, северо-восточную часть Республики Саха (Якутия), Забайкалье, восточную часть Иркутской области, Хабаровский край, Сахалин, Курильские острова. Густые заросли кедрового стланика, размещающиеся на песчаных каменистых и щебнистых почвах, имеют большое водоохранное и противоэрозионное значение.

Дубовые леса занимают около 7 млн га (1% покрытой лесом площади). Из них 3 млн га приходится на лесостепную зону. Дуб – одна из самых ветроустойчивых пород. В России в естественных условиях произрастает около 20 различных видов дубов, кроме того около 50 видов интродуцировано. Основным лесообразующим видом дубрав в европейской части России является дуб обыкновенный, или черешчатый. На севере он заходит в подзону южной тайги, на юге доходит до предгорий Кавказа. В горах и предгорьях Кавказа в дубовых лесах преобладает дуб горный, или грузинский, на Дальнем Востоке – дуб монгольский. Помимо чистых древостоев распространены смешанные. В смешанных дубовых лесах постоянные спутники дуба – липа, клен ясень, ильм; в горах – бук, граб и др. Весьма разнообразен флористический состав дубовых лесов. В нем насчитывается более сотни видов. Около 60% дубрав – высокоствольные древостои семенного происхождения. Некоторые дубравы являются ценными лесонасаждениями и подлежат особой охране как заповедные рощи (Теллермановский лес и Шипов лес в Воронежской области, Тульские засеки и др.).

Основным лесообразующим видом дубрав в европейской части России является дуб обыкновенный, или черешчатый. На севере он заходит в подзону южной тайги, на юге доходит до предгорий Кавказа. В горах и предгорьях Кавказа в дубовых лесах преобладает дуб горный, или грузинский, на Дальнем Востоке – дуб монгольский. Помимо чистых древостоев распространены смешанные. В смешанных дубовых лесах постоянные спутники дуба – липа, клен ясень, ильм; в горах – бук, граб и др. Весьма разнообразен флористический состав дубовых лесов. В нем насчитывается более сотни видов. Около 60% дубрав – высокоствольные древостои семенного происхождения. Некоторые дубравы являются ценными лесонасаждениями и подлежат особой охране как заповедные рощи (Теллермановский лес и Шипов лес в Воронежской области, Тульские засеки и др.).

Буковые и грабовые леса распространены на Кавказе и в Калининградской области. Граб встречается также на юге Дальнего Востока. Площадь буковых лесов составляет 701 тыс га. Из 10 видов бука на территории России произрастает два – восточный и лесной, или европейский. На Кавказе бук восточный образует чистые или смешанные (с грабом, дубом, елью, пихтой, кленом) древостои. Кавказские буковые леса отличаются высокой продуктивностью, особенно когда бук смешан с пихтой (запас древесины до 1300–1500 м3/га). Грабовые леса, как правило, производные, сформировавшиеся вегетативным путем на месте рубок дубовых и буковых лесов.

На Кавказе бук восточный образует чистые или смешанные (с грабом, дубом, елью, пихтой, кленом) древостои. Кавказские буковые леса отличаются высокой продуктивностью, особенно когда бук смешан с пихтой (запас древесины до 1300–1500 м3/га). Грабовые леса, как правило, производные, сформировавшиеся вегетативным путем на месте рубок дубовых и буковых лесов.

Березовые леса

Березовые и осиновые леса в целом занимают 107 млн га. Из них почти 88 млн га приходится на долю березняков, что ставит их на третье место после лиственничных и сосновых лесов. Березовые леса распространены в широком диапазоне лесорасительных условий. Это объясняется тем, что береза светолюбива, морозостойка, засухоустойчива, не требовательна к плодородию и влажности почв. В равнинных лесах произрастает 8 видов высокоствольных белокорых берез, из которых основными лесообразующими являются 3 вида – извилистая (Кольский полуостров), повислая и пушистая. Разнообразен видовой состав берез в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме белокорых берез здесь встречается много темнокорых медленно растущих видов: шерстистая, маньчжурская, плосколистная, даурская и др. На Камчатке и Сахалине выделяются леса из каменной березы – коренной лесообразующей породы.

Кроме белокорых берез здесь встречается много темнокорых медленно растущих видов: шерстистая, маньчжурская, плосколистная, даурская и др. На Камчатке и Сахалине выделяются леса из каменной березы – коренной лесообразующей породы.

Осина (тополь дрожащий) более требовательна к плодородию почв. Осиновые леса сосредоточены, в основном, в центральных и южных районах европейской части России, на юге Урала и Западной Сибири.

Большая часть березовых и осиновых лесов являются производными от коренных (хвойных и твердолиственных). Они образуются при естественном лесовозобновлении вырубок и гарей. В зависимости от продолжительности процесса восстановления коренного леса, производные леса подразделяются на коротко-, длительно- и устойчиво-производные.

Липовые леса распространены на площади более 3 млн га с запасом древесины 472 млн м3. Значительные массивы липовых лесов встречаются в Поволжье, на южном Урале и на юге Дальнего Востока. В России произрастает 7 дикорастущих и более 10 интродуцированных видов лип. Наиболее широко представлена липа мелколистная. Она образует почти чистые липовые леса в Республике Башкортостан, Чувашской Республике – Чувашии и Республике Татарстан (Татарстан). Современные липовые леса преимущественно производные, возникшие на месте дубовых или широколиственно-елово-пихтовых лесов в результате неконтролируемых рубок и выпаса скота.

Наиболее широко представлена липа мелколистная. Она образует почти чистые липовые леса в Республике Башкортостан, Чувашской Республике – Чувашии и Республике Татарстан (Татарстан). Современные липовые леса преимущественно производные, возникшие на месте дубовых или широколиственно-елово-пихтовых лесов в результате неконтролируемых рубок и выпаса скота.

По хозяйственному значению, режиму эксплуатации и выполняемым функциям леса России поделены на 3 группы. К I группе отнесены леса, выполняющие водо-охранные, почвозащитные, климаторегулирующие, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, а также леса особо охраняемых территорий (заповедников, национальных и природных парков, орехопромысловых зон и др.). В них запрещено проведение рубок главного пользования; допускаются рубки ухода, санитарные и лесовосстановительные. Леса I группы занимают 17% покрытой лесом площади. Во II группу входят леса (7%) регионов с высокой плотностью населения и развитой сетью наземных транспортных путей; леса, выполняющие защитно-охранные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции; леса в регионах с недостаточными лесными ресурсами. Они имеют ограниченное эксплуатационное значение. К III группе отнесены леса (76%) многолесных районов, которые помимо средостабилизирующего, имеют важное эксплуатационное значение.

Они имеют ограниченное эксплуатационное значение. К III группе отнесены леса (76%) многолесных районов, которые помимо средостабилизирующего, имеют важное эксплуатационное значение.

На долю России приходится почти 1/4 часть мировых запасов древесины (81,3 млрд м3). Средний ежегодный прирост составляет 970 млн м3. Основные запасы древесины хвойных пород, имеющей повышенный спрос, сосредоточены в лесах европейского Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Потребности экономики России в древесном сырье удовлетворяются при проведении рубок главного пользования. Объем рубок регламентируется расчетной лесосекой по каждому лесохозяйственному предприятию. В 60–80-х годах объемы рубок ежегодно превышали 300 млн м3, что составляло примерно 50% объема расчетной лесосеки. Леса вырубались на площади более 2 млн га. После 1990 года объемы рубок стали стремительно сокращаться по причине тяжелого экономического положения лесозаготовительной отрасли. В 1998 году объем рубок составил 90 млн м3.

Леса России богаты и недревесными ресурсами. Среднегодовой запас дикорастущих ягод составляет 9,5 млн т, орехов (главным образом кедровых) – 2,8 млн т, съедобных грибов – 4,3 млн т, березового сока – 784 млн т. Запас основных видов лекарственного сырья – 84 тыс. т ( в сухом состоянии).

Среди многих видов воздействия на состояние лесного фонда страны (породный состав, возрастную структуру древостоя, соотношение покрытой и не покрытой лесом площади и др.) помимо промышленных рубок, значительное влияние оказывают лесные пожары.

В России ежегодно лесные пожары охватывают 1–2 млн га площади лесного фонда. Около 90% пожаров возникает по вине человека. Другая причина лесных пожаров – грозы. Площадь, на которой проводится активная охрана лесов от пожаров (авиационная и наземная), составляет 790 млн га. (67% площади лесного фонда России). Под контролем служб авиационной охраны лесов находится 93% охраняемой площади лесного фонда. На неохраняемой территории активная борьба с лесными пожарами ведется только в особых случаях, когда они угрожают жизни людей, стадам оленей и др.

В лесохозяйственной практике различают 3 вида лесных пожаров: низовые, верховые и подземные. При низовых пожарах горит опад, травяной и моховый покров, лесная подстилка, подрост, подлесок. Верховые пожары отличаются тем, что вместе с напочвенным покровом, подстилкой и подростом горит полог леса. Подземные пожары характеризуются беспламенным и длительным горением торфа (глубиной 0,3–1,5 м). Самые распространенные пожары – низовые.

От лесных пожаров в наибольшей степени страдают леса Сибири и Дальнего Востока (Магаданской и Иркутской областей, Республики Саха (Якутия), Красноярского и Хабаровского краев). Это объясняется тем, что в слабо освоенные регионы азиатской части России доставка сил и средств пожаротушения возможна только с помощью авиации, в отличие от освоенных регионов, где развита транспортная сеть и действует наземная служба охраны лесов от пожаров.

Существенный ущерб лесам причиняют насекомые-вредители, из которых наиболее распространены хвое- и листогрызущие. Самый опасный вид хвоегрызущих насекомых – сибирский шелкопряд, листогрызущих – непарный шелкопряд. К усыханию и гибели древостоя приводят различные болезни. Гибель лесов вызывают неблагоприятные погодные явления – штормовые и ураганные ветры, смерчи, град, засуха и др. К постепенному ослаблению и гибели лесов приводит пораженность их токсичными промышленными выбросами. Крупнейший очаг поражения возник в зоне влияния Норильского горнометаллургического комбината. Выбросы промышленных предприятий привели к деградации лесов вокруг Мончегорска, Братска, Нижнего Тагила, Соликамска, Стерлитамака и др.

Самый опасный вид хвоегрызущих насекомых – сибирский шелкопряд, листогрызущих – непарный шелкопряд. К усыханию и гибели древостоя приводят различные болезни. Гибель лесов вызывают неблагоприятные погодные явления – штормовые и ураганные ветры, смерчи, град, засуха и др. К постепенному ослаблению и гибели лесов приводит пораженность их токсичными промышленными выбросами. Крупнейший очаг поражения возник в зоне влияния Норильского горнометаллургического комбината. Выбросы промышленных предприятий привели к деградации лесов вокруг Мончегорска, Братска, Нижнего Тагила, Соликамска, Стерлитамака и др.

Предпринимаемые в государственном масштабе меры по рациональному использованию, восстановлению и охране лесов должны способствовать улучшению их состояния и повышению глобальной экологической роли как углерододепонирующего и кислородопроизводящего фактора и важнейшего условия сохранения биоразнообразия.

Топ-5 самых красивых лесов России

Леса в России — это уникальная и очень важная часть экосистемы на планете. Хвойные и лиственные массивы деревьев находятся на территории почти половины всего нашего государства и занимают практически четверть покрова планеты Земля. Именно по этой причине от сохранности и целостности лесов России зависит судьба всех людей на планете. Большая часть хвойных лесов находится на Дальнем Востоке и в Сибири, а вот в европейской области страны растут березы, клены и дубы.

Хвойные и лиственные массивы деревьев находятся на территории почти половины всего нашего государства и занимают практически четверть покрова планеты Земля. Именно по этой причине от сохранности и целостности лесов России зависит судьба всех людей на планете. Большая часть хвойных лесов находится на Дальнем Востоке и в Сибири, а вот в европейской области страны растут березы, клены и дубы.

Леса — это неотъемлемая часть жизни славянских людей, так как они занимали далеко не последнее место в их жизни долгие века. Это проявлялось не только в повседневности, но и в творчестве — все известные нам сказки, легенды и стихи воспевают прекрасные, могучие и мистические лесные массивы. Именно по этой причине мы решили рассказать нашим читателям о самых удивительных и красивых лесах России, атмосферой которых можно насладиться в отпуске или на выходных.

Самые необычные леса России

В Российской Федерации находится очень много лесов, поэтому перечислить и рассказать обо всех просто невозможно. Но существует ряд массивов, о которых не упомянуть невозможно — настолько они уникальны, прекрасны и удивительны. Итак, среди самых интересных и неповторимых лесов России стоит выделить следующие:

Но существует ряд массивов, о которых не упомянуть невозможно — настолько они уникальны, прекрасны и удивительны. Итак, среди самых интересных и неповторимых лесов России стоит выделить следующие:

Танцующий лес, Куршская коса

В Калининградской области в национальном парке разрастается удивительный «пьяный» лес. Сосны были посажены еще в 60-х годах прошлого века и ничего не предвещало странностей, но со временем стало понятно, что это место неповторимо — абсолютно все сосны имеют искривленный красивым образом ствол, поэтому появляется чувство, будто деревья замерли в красивом танце.

Девственные леса Коми

В республике Коми размещается объект наследия ЮНЕСКО — нетронутый лесной массив, который сохранил свой первозданный вид. Стоит отметить, что дорога на север Уральских гор достаточно сложная, но поехать сюда однозначно стоит — пейзажи и природные красоты местности уникальны.

Кологривский лес

В Костромской области России «живет» один самых молодых заповедников, открытый в 2006 году. На его территории располагается реликтовый лес, который разрастается без вмешательства прогресса и человеческих рук. Тут туристы могут полюбоваться деревьями до 40 метров в высоту, также здесь много мха и непередаваемой красоты пейзажи.

На его территории располагается реликтовый лес, который разрастается без вмешательства прогресса и человеческих рук. Тут туристы могут полюбоваться деревьями до 40 метров в высоту, также здесь много мха и непередаваемой красоты пейзажи.

Центральный Сихотэ-Алинь

В Приморском крае расположился заповедник, который является местом обитания большого количества редких видов животных (именно здесь можно увидеть настоящих амурских тигров). Тут туристы могут наблюдать редкое явление — северные животные мирно и непринужденно проживают вместе с южными представителями. Настоящее убежище для вымирающих животных обязательно следует посетить и беречь всеми силами.

Тисо-самшитовая роща

Сочи — это не только место для отдыха, но и местность с природными богатствами. Именно здесь есть уникальная роща с самшитовым лесом, которого во всем мире осталось слишком мало. Большие деревья похожие на пауков, множество редких змей и непередаваемой красоты пейзажи — то, ради чего стоит посетить Сочи.

Несмотря на тот факт, что все эти леса действительно уникальны и интересны, существует еще одна местность, богатая лесными массивами и уникальной флорой и фауной — Адыгейский край. Леса Адыгеи — это действительно неповторимые во всем мире края, о которых стоит рассказать более детально и подробно.

Леса Адыгеи

Большая часть лесов в республике находится на северной стороне Кавказских гор. Леса Адыгеи — это не только сырьевая база, но и настоящая защита и рекреационные позиции. Лесными массивами покрыты почти 40 процентов всей территории Адыгейского края.

Лесной фонд в республике равен примерно 290 тыс.гектар, что составляет запас древесины в 73 миллиона кубических метров. Главные лесные массивы состоят из целого ряда видов деревьев, в частности стоит выделить:

-

дуб;

-

бук;

-

ясень;

-

граб;

-

сосны;

-

клен;

-

пихта.

В большинстве своем представлены спелые и перестойные лесные массивы, которые разрастаются преимущественно в труднодоступных зонах на крутых склонах и у гор, а также у берегов рек. Молодых деревьев здесь тоже немало — около 30 процентов.

Особенности растительности в лесах Адыгеи

Лесные массивы республики считаются главным богатством края. Они позволяют сохранить влагу, поднять уровень внутренних вод, оберегают почву от ветровой и водной эрозии, помогают увеличить плодородность земли, делают ветер слабее, а климат мягче.

Низкогорные леса насыщены представителями черешчатого дуба, дуба Гартвиса, красивого и полевого клена, высокого ясеня, кавказской груши, восточной яблоки и боярышника.

Особый и удивительный скальный дуб, который распространен в средневысотных горных хребтах с бурым грунтом, является очень полезным и важным для всей планеты. На этой же территории растут больше 50 других разновидностей растений с лечебными и целебными свойствами, например, малый барвинок или карниолийская скополия.

Приблизительно на высоте в 500 метров над уровнем моря дубовые насаждения начинают сменять буковые леса из восточного бука со сложной конституцией и составом. Также в этой местности можно увидеть кавказский граб. Буковые леса считаются очень древними, поэтому среди них часто встречаются реликты, например, ягодный тис.

Среднегорные пояса лесов богаты на буковые и пихтовые растительности. Неповторимые реликтовые пихтовые массивы насыщены изобилием редких растений, таких как аптечная лавровишня, понтийский рододендрон и другие.

На высокогорной местности активно и густо распространились темнохвойные лесные массивы с восточной елью. В верхней области массива виднеются пихтовые леса и кленовники.

На высоте от 2 тысяч метров над морским уровнем узкой полосой идут березовые и буковые кривые леса, которые отличаются тем, что их стволы изогнуты из-за сильных ветров и осадков.

Защита лесов Адыгеи

Адыгейский край является единственной территорией, которая запустила такую процедуру, как добровольная международная сертификация лесных массивов. Это связано с целью защиты природных богатств края от вырубки, вывоза, роста лесозаготовок и браконьерства. По своей сути этот процесс не предоставляет возможности добавить объем вырубки леса в лесном массиве. Хотя именно в Адыгее никогда и не было постоянной рубки — большая часть края является заповедной. Это означает, что для развития лесопромышленной области, необходимо повышать уровень переработки древесины, и соответствующие программы развития уже имеются. То есть процесс сертификации не только заставит отказаться от вырубки, но и приведет к усовершенствованию и развитию технологий переработки древесины, в том числе и очень старой.

Это связано с целью защиты природных богатств края от вырубки, вывоза, роста лесозаготовок и браконьерства. По своей сути этот процесс не предоставляет возможности добавить объем вырубки леса в лесном массиве. Хотя именно в Адыгее никогда и не было постоянной рубки — большая часть края является заповедной. Это означает, что для развития лесопромышленной области, необходимо повышать уровень переработки древесины, и соответствующие программы развития уже имеются. То есть процесс сертификации не только заставит отказаться от вырубки, но и приведет к усовершенствованию и развитию технологий переработки древесины, в том числе и очень старой.

Кроме этого, заповедные территории предоставляются для посещения туристов в не слишком большом объеме, поэтому сохранить природную первозданность и целостность лесов вполне реально.

Несмотря на большие работы по защите природного наследия, также идет развитие туристической отрасли — туристические базы, отели, продуманные маршруты, экспедиции и экскурсии — все это дает возможность каждому человеку максимально насладиться путешествием по Адыгее и отдыхом в этом удивительном и неповторимом крае.

Поделиться в соцсетях:

По вопросам приобретения тура звоните или пишите:

8 (800) [email protected]

Продажа через модуль бронирования и сторонние сайты бронирования не производится

ВСЕ НОВОСТИ

акций и потоков | Институт мировых ресурсов

Институт мировых ресурсов

Воплощение больших идей

Отчет

Инвентаризация выбросов углерода и потенциал смягчения воздействия лесной и земельной базы России

ISBN

1-56973-602-2

Сводка

Оценка ситуации с углеродом в лесах России и предоставление данных исследователям и политикам.

Резюме

Этот отчет представляет собой кульминацию совместных усилий российских и американских ученых, неправительственных организаций и организаций США по оценке ситуации с углеродом в лесах в России и предоставлению данных исследователям и политикам. Он был подготовлен на английском языке на основе более объемного технического отчета с предварительным названием «Углеродный бюджет и потенциал смягчения последствий изменения климата для лесного и земельного сектора России», который был переведен с русского языка. Оба отчета будут опубликованы в английской и русской версиях — этот отчет в виде отчета WRI и более объемный технический отчет Российской академии наук.Общепризнано значение российского лесного массива для глобального углеродного цикла. По оценкам, российские леса содержат 776 миллионов гектаров лесных угодий, или почти 23% от общей площади лесов в мире, что обеспечивает одно из крупнейших наземных хранилищ углерода.

Исторически у политиков и ученых за пределами России был ограниченный доступ к данным и информации о лесных ресурсах России.

В свете дискуссий о принятии углеродных кредитов и торговых систем важно проверить достоверность данных российского лесного хозяйства. В отчете данные SFFA сравниваются с независимой информацией карты экосистемы Северной Евразии, основанной на данных системы VEGETATION на борту французского спутника SPOT. Затем восходящий и нисходящий анализы используются для оценки текущего размера поглотителя углерода в России, потенциального поглощения в будущем и вариантов проектов по смягчению последствий в России, которые могут способствовать решению проблемы глобального потепления.

Оценки в этом отчете показывают, что надземная лесная биомасса содержит примерно 35,1 миллиарда тонн углеродного эквивалента.

Расскажите о себе

Имя

Фамилия

Организация

Нет, спасибо, покажите мне файлы

Истории, которые стоит посмотреть в 2023 году

В этот решающий момент президент и главный исполнительный директор WRI Ани Дасгупта поделится своими мыслями о наших прогнозах крупных событий, которые произойдут в 2023 году, в том числе о том, какие действия должны предпринять правительства, предприятия, учреждения и люди, чтобы привести мир в движение. правильный путь.

правильный путь.

Присоединяйтесь к нам на этом бесплатном веб-семинаре.

Зарегистрируйтесь

Сделайте подарок на конец года сегодня.

Пожертвовать сейчас

В городе Илоило, Филиппины, инклюзивная жилищная программа защищает уязвимые сообщества от рисков наводнений

Россия заявляет, что ее леса нейтрализуют миллиарды тонн парниковых газов. У ученых есть сомнения

В июне, когда Западная Сибирь восстанавливалась после сильнейших за десятилетие лесных пожаров, президент России Владимир Путин поднял тост за вклад своей страны в борьбу с изменением климата на Петербургском международном экономическом форуме, главной встрече для бизнес-элиты страны.

«На нашу страну приходится пятая часть мировых лесов. Они ежегодно поглощают несколько миллиардов тонн эквивалента CO2», — сказал он.

Декларация Путина стала последним обнародованием заявления заместителя премьер-министра России по экологической политике Виктории Абрамченко о том, что российские экосистемы, в первую очередь ее леса, нейтрализуют до 2,5 миллиардов метрических тонн выбросов парниковых газов в год.

Учитывая, что ежегодные выбросы в России составляют около 2,2 миллиарда метрических тонн эквивалента CO2, оценка, если она верна, сделает страну нулевым оплотом в борьбе с изменением климата, несмотря на то, что ее обязательства по обезуглероживанию являются одними из самых слабых из всех Страна G20.

Однако у многих ученых есть сомнения. По словам восьми российских и международных экспертов по лесному хозяйству и учету выбросов углерода, опрошенных Moscow Times, цифра в 2,5 миллиарда в лучшем случае не доказана, а в худшем — нереалистична.

«Это фантастика, — сказал Алексей Ярошенко, руководитель отдела лесного хозяйства Гринпис России.

800 миллионов гектаров лесов России, которые покрывают половину территории страны, лежат в основе ее климатической стратегии.

Обязательства России по Парижскому соглашению предусматривают расчет сокращений выбросов на основе «максимально возможной поглощающей способности лесов и других экосистем».

Тем временем на заросшем густыми лесами дальневосточном острове Сахалин проводится пробная схема, позволяющая загрязнителям покупать участки леса для компенсации своих выбросов.

Однако этому подходу препятствует хроническая нехватка данных о российских лесах и о том, сколько углерода они поглощают.

Поскольку большая часть данных официальной лесной инвентаризации России имеет возраст до 30 лет, среди ученых существует консенсус в отношении того, что существующие государственные данные занижают поглощение углерода.

«Там недостаточно информации, чтобы правильно рассчитать поглощение», — сказал Анатолий Швиденко, старший научный сотрудник Лесотехнического института имени Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук. «В результате мы получаем цифру, которая является существенно заниженной».

Управляемые и неуправляемые леса

Столкнувшись с нехваткой данных, правительство решило учесть все лесные угодья России в оценке воздействия на окружающую среду.

Такой подход нарушает ключевой элемент международной климатической отчетности.

В соответствии с рекомендациями, установленными Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата, леса — экосистемы, наиболее эффективно поглощающие углерод, — делятся на две категории: управляемые и неуправляемые.

Управляемые леса — те, которые вырубаются для получения древесины и охраняются людьми от пожаров и болезней — могут быть включены в расчеты чистых выбросов, поскольку их вклад в снижение уровня углерода считается результатом деятельности человека.

Неуправляемые леса, которые не эксплуатируются в коммерческих целях и не охраняются человеком, не могут быть добавлены, поскольку их поглощение парниковых газов считается частью естественного углеродного цикла, независимого от человека.

Российский подход к учету углерода направлен на то, чтобы эффективно отменить это различие.

В директиве от февраля 2021 года Минприроды России постановило, что для целей учета углерода неуправляемые «заповедные» леса России будут рассматриваться наравне с управляемыми лесами.

В заявлении министерства заявлено , что только этот шаг может увеличить показатели поглощения почти на полмиллиарда метрических тонн углекислого газа в год.

«Такого рода расчеты, основанные на всех лесах, действительно имеют определенную ценность», — сказал Риккардо Валентини, профессор лесной экологии в Университете Тушиа, Италия.

«Но это не применимо для отчетности по выбросам».

Еще до указа Россия, возможно, уже завышала долю управляемых лесов, а значит, и поглощение углерода, считают ученые.

Хотя 77% российских лесов традиционно считаются «управляемыми», отдельные страны во многом вольны устанавливать собственные определения этого термина.

В результате лесная статистика России относит противопожарные зоны — участки удаленных лесных массивов, где органы власти не обязаны тушить пожары, если они не представляют опасности для жизни человека, — к управляемым лесам.

Составляя около 45% российских лесов, эти территории не соответствуют международным стандартам для управляемых лесов, не защищены от единственной наибольшей угрозы лесным массивам.

«По сути, эти территории не являются управляемыми лесами и не должны учитываться при поглощении углерода», — сказал Ярошенко из Greenpeace.

Для Ярошенко смещение определений леса является результатом политического влияния на учет выбросов углерода в России.

«Очевидно, что власти хотят, чтобы оценка была как можно выше», — сказал он.

Канаду также обвиняют в том, что она намеренно занижает выбросы, вызванные пожарами в ее лесах. Но для России этот вопрос стоит особенно остро, поскольку ЕС, крупный торговый партнер, обсуждает тарифы на изменение климата, которые, вероятно, ударят по жизненно важному для России сектору ископаемого топлива.

«Я думаю, что основная идея заключается в торговле квотами на выбросы углерода и выплате потенциальных налогов на выбросы углерода», — сказал Ярошенко. «Отсутствие достоверной информации позволяет властям приводить любую статистику, которую они хотят».

Несмотря на недавнюю тенденцию к пересмотру освоения лесов в России в сторону увеличения, по-прежнему трудно достичь оценки Кремля в 2,5 миллиарда метрических тонн.

«В хорошие годы, когда лесных пожаров меньше, поглощение может составлять 1,3–1,5 млрд тонн эквивалента CO2», — сказал Сергей Барталев, заведующий лабораторией мониторинга наземных экосистем Российского института космических исследований и соавтор недавнее исследование, которое увеличило оценки поглощения углерода лесами России почти на 50%.

Хотя одна формула для расчета поглощения углекислого газа, разработанная Всероссийским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства, достигла 2 миллиардов метрических тонн в год, ее методология подвергалась критике за использование устаревших данных для получения слишком радужных результатов.

Даже с учетом других экосистем результаты немного отстают от оценки правительства, тем более что многие нелесные экосистемы поглощают углекислый газ только для выделения метана, гораздо более вредного парникового газа.

«Вместе с учеными из других институтов мы провели масштабное исследование степи, тундры и болот и пришли к цифре в 2,6 млрд метрических тонн СО2 в год», — рассказала Анна Романовская, директор Московского научно-исследовательского института им. А. Израильский институт глобального климата и экологии.

«Но когда мы добавили другие газы, такие как метан, эта цифра уменьшилась почти вдвое», — сказала она.

Тем не менее, в России все еще есть ряд недостаточно изученных потенциальных поглотителей углерода, которые, гипотетически, могли бы приблизить их число к цифре Кремля.

«Мы до сих пор не знаем, сколько углерода поглощает лесная почва, — сказал Барталев из Института космических исследований.

«Скорее всего, в северных лесах довольно много».

Точно так же 76 миллионов гектаров заброшенных сельскохозяйственных угодий в России интригуют российских экспертов по лесному хозяйству. По мнению экспертов, в случае восстановления лесов ежегодное поглощение CO2 может увеличиться на полмиллиарда метрических тонн.

Жарче и суше

Однако для многих ученых, даже если это правда, оценка в 2,5 миллиарда не имеет значения.

Учитывая, что глобальные температуры в ближайшие годы будут повышаться, без принятия мер российские леса, вероятно, будут поглощать все меньше и меньше углерода, независимо от того, сколько они поглощают сейчас.

Более жаркая и сухая Сибирь — уже одна из областей с самым быстрым потеплением в мире — вероятно, увидит увеличение лесных пожаров и смертельных для деревьев насекомых, мигрирующих на север, а умирающие леса выделяют ранее поглощенный углерод.

«Существует большой риск того, что в ближайшие пятнадцать-двадцать лет российские леса станут источником, а не поглотителем углерода», — сказал Ярошенко из Гринпис.

Поскольку Россия уже переживает резкие скачки температуры и рекордные лесные пожары, особенно активные сезоны пожаров привели к тому, что в некоторые отдельные годы чистое поглощение практически равнялось нулю.

Сезон пожаров 2012 года в России — один из самых тяжелых за всю историю — на короткое время привел к тому, что леса страны стали чистым источником углерода.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что российские леса и сегодня представляют собой большой поглотитель углерода, и есть способы сохранить и увеличить его поглощение в будущем.

Быстрый переход к интенсивному, ресурсосберегающему лесопользованию с воздушным пожаротушением и спутниковым мониторингом лесных массивов еще может внести решающий вклад в спасение российских лесов, соглашаются ученые.

Однако в связи с ускоряющимся изменением климата и ограниченным интересом к необходимым масштабным инвестициям в лесное хозяйство оптимизм ограничен.