Хвойный лес. Экосистема хвойного леса

Похожие презентации:

Экология и природопользование. Экосистемы

Биогеоценоз и экосистема

Биогеоценозы. Экосистемы. Строение и свойства

Сообщества. Экосистемы

Экосистема. Виды взаимодействия

Экологические сообщества. Экосистема, биогеоценоз

Сообщества. Экосистемы

Сообщество, биоценоз, биогеоценоз, экосистема

Общая экология. (Лекция 3)

Естественные и искусственные сообщества – биоценозы. Цепи питания

1. Хвойный лес

2. Определение

Хвойный лес — это биогеоценоз, который занимает длительное времяопределенную территорию с относительно однородными условиями, в нем

обитает совокупность популяций разных видов, происходит круговорот веществ.

3. Климат

Экосистема хвойного леса формируется в холодных климатических условиях.Среднегодовая температура этой природной зоны от +50С до – 50С. Небольшой уровень

осадков – до 200 мм.

В основном они выпадают в виде снега. Зима долгая. Лето короткое.

В основном они выпадают в виде снега. Зима долгая. Лето короткое.Но световой день длинный. Такой температурный и световой режим не дают влаге быстро

испаряться с поверхности почвы, а это прекрасные условия для роста хвойных пород

деревьев.

4. экосистема

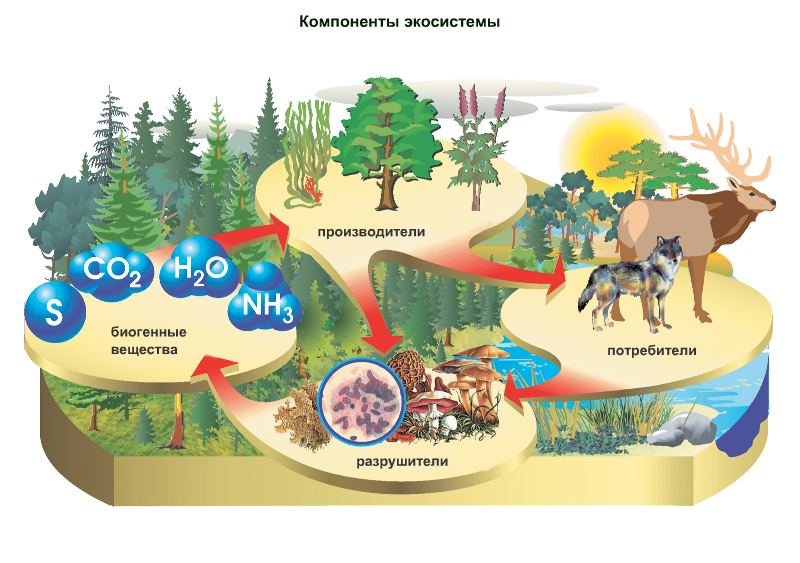

Наличие в биогеоценозе хвойного леса трех звеньев: производителейорганического вещества, его потребителей и разрушителей.

организмы-производители — в основном виды хвойных, а также

некоторые виды мелко- и широколиственных древесных растений,

лишайники и мхи, небольшое число видов кустарников и трав. Ярусное

расположение растений и животных — приспособление к более полному

использованию света, питательных веществ, территории. Причина

небольшого числа ярусов в лесу — недостаток света;

организмы-потребители — разные виды членистоногих, земноводных,

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, среди них

растительноядные, другие — хищные, третьи — паразиты;

организмы-разрушители — черви, грибы, бактерии.

одни —

5. Экосистема

В экосистеме хвойного леса можно выделить двасоставляющих — биотический и абиотический компоненты.

Абиотические факторы — это прямо или косвенно

действующие на организм факторы неживой

природы — свет, температура, влажность, химический

состав воздушной, водной и почвенной среды и др.

Биотические

факторы

среды

—

все

взаимодействующие между собой живые обитатели

хвойного леса.

6. Биотический компонент делиться на

(организмы,приобретающие

энергию

вследствие процессов окисления

организмов)

(организмы,

живущие за счет первичной энергии,

получаемой

из

фотосинтеза

и

хемосинтеза,

формирующие

трофическую структуру экосистемы.)

7. Цепи питания

Цепь питания – цепь взаимосвязанных видов, последовательно извлекающих органическое вещество иэнергию из исходного пищевого вещества. Пастбищная пищевая цепь начинается с зеленых растений и идет

к растительноядным, а затем к плотоядным животным.

Небольшое число видов по сравнению с дубравой, недостаток света, малоплодородная почва обусловили

короткие цепи питания в хвойном лесу. Пример: растения (хвойные ) – растительноядные животные (заяц) –

хищные (лисица).

8. Хвойный лес и его растения

Хвойные деревья преобладают на большейтерритории России и всей Европы. Деревья эти

называются так, потому что вместо листьев у них

хвоя.

Хвоя – это маленькие зеленые иголки, которые

выполняют ту же функцию, что и листья,

поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

Хвойные леса вырабатывают очень много

кислорода, обеспечивая тем самым жизнь всей

планеты. Самыми распространенными хвойными

деревьями являются ель, сосна, лиственница,

пихта и кедр.

Кроме самих хвойных деревьев, в нем растут

кустарники, травы, мхи и лишайники. Травянистые

растения хвойного леса это: акация желтая, бузина

красная, крапива, земляника, чистотел и

папоротник орляк. Из цветов здесь встречаются

подснежники пастушья сумка и другие.

Травы

Травыхвойного леса должны уметь приспосабливаться к

холодным зимам и не очень солнечному лету.

Особенно хорошо себя здесь чувствуют мхи и

лишайники. Преобладает среди них олений мох.

Он внешне похож на небольшие деревца.

Лишайники – это пища для оленей и других

животных, поэтому они входят в единую

экосистему хвойного леса.

9. Обитатель хвойного леса

В хвойных лесах можно встретитьогромное видовое разнообразие зверей,

птиц, пресмыкающихся.

Типичными представителями хвойных

лесов являются белки, соболи, полевки,

куницы, горностаи, медведи, зайцы.

Также можно встретить лосей, волков,

лис, рысей. Обитают в хвойных лесах и

олени, изюбры, косули, кабаны.

На Дальнем Востоке можно увидеть

росомах, пятнистых оленей, тигра и

леопарда.

Из птиц можно встретить синиц,

глухарей, тетеревов, рябчиков, клестов,

Живет в лесу огромное число

пресмыкающихся – ящерицы, гадюки,

ужи,полозы.

English Русский Правила

Читать онлайн «Лес. Как устроена лесная экосистема», Адриане Лохнер – Литрес

В лесу, где дерево питается от дерева

И брат от брата,

Не прерывай

Ни грез, ни блужданий.

Но там, где спутники

Вместе изящно льнут

К прекрасному целому, в него вливаясь, —

Там настоящая радость и на стоящая жизнь.

Иоганн Вольфганг фон Гёте

Adriane Lochner

WALD: Was er uns schenkt, wie wir ihn prägen

© Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart, 2019

© Paschalis Dougalis, illustrations

© Громова А.Д., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021

КоЛибри®

Введение

Запах свежего дерева всякий раз возвращает меня в детство, в лес, где в тени огромных елей мой дед орудовал бензопилой. В шляпе, короткой куртке и вельветовых штанах он стоял над поваленным деревом и резкими движениями удалял ветви. Бабушка в косынке и вязаной кофте убирала их или держала складной метр, если нужно было напилить поленьев определенной длины. К вечеру дерево, детей и пилу грузили в тракторный прицеп, и вся компания трогалась в обратный путь. Зимой, когда на улице сыпал снег, а дед в сарае колол бревна топором, мы сидели в теплой избе. В старой печи потрескивали сухие поленья. Бабушка грела в горшочке парное молоко для какао. Иногда она отправляла нас на улицу, на мороз, с корзиной, чтобы принести из сарая новых дров. Дело было в 1980–1990-е годы во Франконском Альбе – эта область Северной Баварии и сегодня остается сельской.

Бабушка в косынке и вязаной кофте убирала их или держала складной метр, если нужно было напилить поленьев определенной длины. К вечеру дерево, детей и пилу грузили в тракторный прицеп, и вся компания трогалась в обратный путь. Зимой, когда на улице сыпал снег, а дед в сарае колол бревна топором, мы сидели в теплой избе. В старой печи потрескивали сухие поленья. Бабушка грела в горшочке парное молоко для какао. Иногда она отправляла нас на улицу, на мороз, с корзиной, чтобы принести из сарая новых дров. Дело было в 1980–1990-е годы во Франконском Альбе – эта область Северной Баварии и сегодня остается сельской.

Взрослые брали детей в лес не из педагогических соображений, а потому, что тогда у нас не было детских садов, да и вообще как таковых детских учреждений полного дня. Пока старшие валили и пилили деревья, мы должны были держаться подальше и не мешать во время опасного труда – к нашей же радости, потому что на менее рискованные полевые работы, например на сбор картошки, свеклы или кукурузы, дети всегда выходили вместе с остальными. А вот лес становился нашей детской площадкой, где мы играли в прятки, собирали «коровок» – так во Франконии называют шишки хвойных деревьев, – строили из веток шалаши и лазали на охотничьи вышки. Что об этом думали егеря, нас не волновало. Как-то в минуту особенно сильного творческого порыва мы даже придумали наделать корабликов из коры, щепок и листиков, а потом запускали их в ручье у дома. Тогда игры в лесу не казались чем-то особенным – телевизора не было, вот мы и проводили время так. Родители тоже видели здесь скорее неизбежное зло – ведь развлечения на лоне природы серьезно угрожали аккуратному внешнему виду детей. Нагоняй за драные штаны и пятна от смолы на футболке был обычным делом.

А вот лес становился нашей детской площадкой, где мы играли в прятки, собирали «коровок» – так во Франконии называют шишки хвойных деревьев, – строили из веток шалаши и лазали на охотничьи вышки. Что об этом думали егеря, нас не волновало. Как-то в минуту особенно сильного творческого порыва мы даже придумали наделать корабликов из коры, щепок и листиков, а потом запускали их в ручье у дома. Тогда игры в лесу не казались чем-то особенным – телевизора не было, вот мы и проводили время так. Родители тоже видели здесь скорее неизбежное зло – ведь развлечения на лоне природы серьезно угрожали аккуратному внешнему виду детей. Нагоняй за драные штаны и пятна от смолы на футболке был обычным делом.

Теперь, если ребенок вымазался в земле или машина оказалась заляпана грязью, все радуются, ведь это говорит о настоящей близости к природе. И знакомятся с лесом дети нынче тоже, можно сказать, в несколько более организованной форме, под присмотром и руководством взрослых, с пользой для развития. С одной стороны, ушла свобода – ее древний дух, по которому я порой скучаю, – а с другой – все же это шаг вперед. Хоть в дошкольном возрасте я и бывала в лесу чаще, чем в городе, едва ли я понимала природу. Лес просто был вокруг меня как что-то само собой разумеющееся, как родной язык, на котором говоришь, не задумываясь о грамматике. Понимание стало приходить позже. Различать виды деревьев я научилась в школе, с физиологией растений познакомилась, когда получала биологическое образование, а с повадками косуль и кабанов – когда училась на егеря. Узнавать животный и растительный мир родных мест было любопытно, но гораздо интереснее мне казались ландшафты и условия, до тех пор незнакомые: горы, океаны, саванны и пустыни. Я много путешествовала и писала на все связанные с окружающей средой темы, какие только можно себе представить, от снежных барсов в киргизском высокогорье, диких лошадей в степях Монголии до перуанско-чилийских гигантских кальмаров у калифорнийского побережья.

С одной стороны, ушла свобода – ее древний дух, по которому я порой скучаю, – а с другой – все же это шаг вперед. Хоть в дошкольном возрасте я и бывала в лесу чаще, чем в городе, едва ли я понимала природу. Лес просто был вокруг меня как что-то само собой разумеющееся, как родной язык, на котором говоришь, не задумываясь о грамматике. Понимание стало приходить позже. Различать виды деревьев я научилась в школе, с физиологией растений познакомилась, когда получала биологическое образование, а с повадками косуль и кабанов – когда училась на егеря. Узнавать животный и растительный мир родных мест было любопытно, но гораздо интереснее мне казались ландшафты и условия, до тех пор незнакомые: горы, океаны, саванны и пустыни. Я много путешествовала и писала на все связанные с окружающей средой темы, какие только можно себе представить, от снежных барсов в киргизском высокогорье, диких лошадей в степях Монголии до перуанско-чилийских гигантских кальмаров у калифорнийского побережья.

Лишь когда я вернулась домой и стала писать для местных газет, я снова встретилась со старым другом детских дней – лесом. Вот только он изменился. То есть выглядел он точно так же, как раньше, но я уже видела его иначе. С некоторой горечью приходится признать, что во взрослом мире лес не тот, что в детстве. Я все глубже погружалась в связанные с ним конфликты. Я разговаривала с лесничими, которых одолевали короеды, с владельцами частных лесных хозяйств, для кого лесоводство – просто затратное с точки зрения времени хобби, с охотниками, страдающими из-за норм отстрела, и защитниками природы, которые были бы рады и вовсе запретить лесопользование. Все они приводили хорошие аргументы, но единства так и не достигли.

Вот только он изменился. То есть выглядел он точно так же, как раньше, но я уже видела его иначе. С некоторой горечью приходится признать, что во взрослом мире лес не тот, что в детстве. Я все глубже погружалась в связанные с ним конфликты. Я разговаривала с лесничими, которых одолевали короеды, с владельцами частных лесных хозяйств, для кого лесоводство – просто затратное с точки зрения времени хобби, с охотниками, страдающими из-за норм отстрела, и защитниками природы, которые были бы рады и вовсе запретить лесопользование. Все они приводили хорошие аргументы, но единства так и не достигли.

Мне сложно принять здесь чью-либо сторону. Иногда мне ставят это на вид, ведь считается, что одна из профессиональных задач журналиста – помогать формированию общественного мнения. Некий редактор старой закалки из известной немецкой газеты как-то сетовал, что у подрастающей смены слишком уж объективный взгляд: «У молодежи нынче нет своего мнения. Они пишут без огонька». Этому можно противопоставить слова покойного ведущего телепередачи Tagesthemen[1] Ганса Йоахима Фридрихса: «Хороший журналист – тот, кто не участвует ни в одном деле, даже достойном; он может оказаться где угодно, но ни к какому месту не принадлежит». Действительно ли объективность означает отсутствие огня и страсти? Лес – природная среда, такая же сложная, как и связанные с ним вопросы. Должно ли у журналиста быть наготове решение, или его задача – выступать скорее посредником, способным вникнуть в сложные обстоятельства и людские мотивы и объяснить их? И не объективность ли делает человека лучшим защитником природы? А защитники ей нужны, как никогда, потому что вместе с изменением климата в игру вступают новые факторы, возникают новые сложные задачи и разгораются конфликты. Прямо сейчас остро необходимо говорить о лесе и его будущем и действовать быстро. Лишь отбросив предрассудки в рассуждениях на напряженные темы, получится инициировать диалог, в котором люди будут участвовать на равных, и только так можно найти решение. Но пока забудем о трудностях и обратимся к природе нашего предмета.

Действительно ли объективность означает отсутствие огня и страсти? Лес – природная среда, такая же сложная, как и связанные с ним вопросы. Должно ли у журналиста быть наготове решение, или его задача – выступать скорее посредником, способным вникнуть в сложные обстоятельства и людские мотивы и объяснить их? И не объективность ли делает человека лучшим защитником природы? А защитники ей нужны, как никогда, потому что вместе с изменением климата в игру вступают новые факторы, возникают новые сложные задачи и разгораются конфликты. Прямо сейчас остро необходимо говорить о лесе и его будущем и действовать быстро. Лишь отбросив предрассудки в рассуждениях на напряженные темы, получится инициировать диалог, в котором люди будут участвовать на равных, и только так можно найти решение. Но пока забудем о трудностях и обратимся к природе нашего предмета.

«Мы любим только то, что знаем, а защищаем только то, что любим» – это было известно еще знаменитому зоологу Конраду Лоренцу. Мне хотелось бы, чтобы благодаря этой книге лес стал чуть ближе к людям, чтобы читатель увидел маленькие и большие природные чудеса, скрытые здесь. Что такое, в сущности, лес, откуда у нас с ним такая тесная связь? Яркие образы в описаниях и иллюстрациях, касающихся и большого, и совсем маленького, призваны познакомить вас с этим чудесным местом и позволить взглянуть на него по-новому. Для животных и растений это дом, где на каждом «этаже» пространство устроено по-своему. Для человека это не просто источник сырья или зеленый фитнес-центр – лес может стать местом духовных исканий, служить исцелению и просвещению. Лес нас оберегает, кормит, а некоторым народам когда-то даже подарил национальное самосознание. В частности, немец, отправившись с нами на экскурсионный тур по лесам Германии, откроет кое-какие тайны о себе и увидит мир другими глазами. Мне и самой приходилось учиться у исследователей иначе смотреть на вещи. За это я хотела бы поблагодарить людей, которые всегда готовы прийти мне на помощь и служат неисчерпаемым источником вдохновения, тех, без кого эта книга никогда не получилась бы такой: это лесничие Клаус Вагнер, Герхард Лутц, Петер Хагеманн и Фабиан Коволлик, доктор биологических наук Кристина Шрётер, директор ботанического сада Байройтского университета доктор Грегор Аас, а также мой бывший преподаватель немецкого языка, Хельмут Ханиш.

Что такое, в сущности, лес, откуда у нас с ним такая тесная связь? Яркие образы в описаниях и иллюстрациях, касающихся и большого, и совсем маленького, призваны познакомить вас с этим чудесным местом и позволить взглянуть на него по-новому. Для животных и растений это дом, где на каждом «этаже» пространство устроено по-своему. Для человека это не просто источник сырья или зеленый фитнес-центр – лес может стать местом духовных исканий, служить исцелению и просвещению. Лес нас оберегает, кормит, а некоторым народам когда-то даже подарил национальное самосознание. В частности, немец, отправившись с нами на экскурсионный тур по лесам Германии, откроет кое-какие тайны о себе и увидит мир другими глазами. Мне и самой приходилось учиться у исследователей иначе смотреть на вещи. За это я хотела бы поблагодарить людей, которые всегда готовы прийти мне на помощь и служат неисчерпаемым источником вдохновения, тех, без кого эта книга никогда не получилась бы такой: это лесничие Клаус Вагнер, Герхард Лутц, Петер Хагеманн и Фабиан Коволлик, доктор биологических наук Кристина Шрётер, директор ботанического сада Байройтского университета доктор Грегор Аас, а также мой бывший преподаватель немецкого языка, Хельмут Ханиш. Все они помогали мне советом, проясняли сложные вопросы, рекомендовали литературу и очень поддерживали меня в моих исследованиях.

Все они помогали мне советом, проясняли сложные вопросы, рекомендовали литературу и очень поддерживали меня в моих исследованиях.

От всего сердца благодарю своего покойного деда, Михаэля Лохнера. Я хотела бы посвятить эту книгу ему. Он поделился со мной страстью к лесу и деревьям, когда я еще была малышкой. Он не только брал меня на работы в лес, но и находил время долгими зимними вечерами рисовать со мной и что-нибудь мастерить. У себя в мастерской он вырезал из дерева самые прекрасные усадьбы и кукольные домики, какие только можно представить, вкладывая в них всю душу и добавляя удивительные детали. Так лес и стал для меня воспоминанием, важной частью прошлого, которое самым решительным образом сформировало дальнейшую жизнь и отношение к природе – и это мой глубоко личный, субъективный взгляд.

Лес – это сколько деревьев?

По вопросу понятно, что ответ простым не будет. Конечно, большинство людей думают, что узнают лес, как только окажутся рядом с ним или в нем самом. Но что его определяет? И почему этот вопрос вообще имеет значение?

Но что его определяет? И почему этот вопрос вообще имеет значение?

При хорошем бюрократическом фундаменте практически на все случаи жизни найдется свод документов. И все же о понятие леса бюрократы ломают зубы. Ни законы, ни директивы не позволяют дать ему четкое определение. Не так-то просто разложить природу по полочкам.

Считать ли скопление деревьев лесом, в каждом случае приходится решать отдельно. И поскольку природа уверенно проникает везде, стоит человеку только дать ей волю, по всей Германии лесничие стоят, глядя на недавно появившиеся новые растения, скребут в затылке, морщат лоб и ломают голову, провозглашать ли этот клочок земли с деревьями лесом или нет.

Например, так какое-то время было в небольшом селении на юге гор Фихтель, или Фихтельгебирге. Это горы средней высоты на севере Баварии, между городами Байройт, Хоф и Вайден-ин-дер-Оберпфальц. Восточные отроги Фихтеля доходят до чешского города Хеб. Западная часть местного природного парка Высокий Фихтель занимает около 520 квадратных километрови по площади превосходит Кёльн. Всего около 80 % этой территории покрыто лесом. Самая высокая точка Фихтеля – гора Шнееберг, 1051 метр над уровнем моря. Здесь в основном растут пихты и ели, а ниже преобладают буковые леса. В долинах рек Наб, Зале, Эгер, Майн и их притоков появляются ольха, ива и береза.

Всего около 80 % этой территории покрыто лесом. Самая высокая точка Фихтеля – гора Шнееберг, 1051 метр над уровнем моря. Здесь в основном растут пихты и ели, а ниже преобладают буковые леса. В долинах рек Наб, Зале, Эгер, Майн и их притоков появляются ольха, ива и береза.

В Фихтеле понятие «лес» не вызывает вопросов. Человек со своими рукотворными поселками, садами и полями занимает здесь гораздо меньше места. Лес же вездесущ. Он исподтишка следит, чтобы не упустить ни клочка земли, которую люди забыли застолбить за собой. Это сразу видно по старой фабрике полотенец на восточной окраине поселка Зофиенталь[2]. Фабрика пустует уже почти полвека, и ее территорией никто не занимается.

Вырастает новый лес

Может быть, водитель, взбираясь на машине по серпантинам, заметит в зеркале заднего вида, что через молодую поросль проглядывает красный кирпич. Может быть, он даже на мгновение задумается об этой странной картинке, но тут же забудет о ней. А тем временем развалины фабрики в Зофиентале безусловно заслуживают внимания, ведь здесь разворачивается спектакль, который природа разыгрывает так медленно, что человеческому глазу он кажется натюрмортом.

От здания остались голые стены. Дерзкие стволы молодых деревьев протискиваются между ними, как будто хотят сказать: «Это место мое. Вы должны отступить». Постройка попала в окружение. Годы дают о себе знать. Стены крошатся, большие заводские окна выбиты или заколочены досками. Никто уже точно не помнит, когда обвалилась крыша. Ограждение намекает на то, что гулять здесь не стоит. Есть опасность обрушения. Из дырки на месте крыши торчат кроны деревьев, как будто подтверждая: «Крепость взята». Природа возвращает свое.

Сначала здесь появились светолюбивые березы, ивы и ольха и стали первопроходцами. Их легкие (а у некоторых крылатые) плоды и семена принес ветер. Березы и ивы неприхотливы, у них сравнительно мало требований к почве. Ольхе нужна влажность. Она вполне могла проложить себе дорогу по берегу Варме-Штайнаха, притока реки Ротер-Майн, который петляет мимо старой фабрики. На песчаных почвах первыми могли бы вырасти сосны и лиственницы. Дубы тоже хорошо чувствуют себя в солнечных местах, но их желуди слишком тяжелые, чтобы их носил ветер. У дуба сформировалась другая стратегия: он пользуется помощью соек. Птицы делают запасы, пряча желуди на полянах и опушках в ямках, трещинах и мертвом почвенном покрове. Поскольку из этих кладовых позже они находят не все, такое поведение соек способствует распространению дерева[3]. Также на птиц ориентировано распространение рябины обыкновенной[4]. Пернатые едят ее мелкие красные плоды, и семена, пройдя через пищеварительный тракт, обретают новую родину (а заодно сразу оказываются хорошо удобренными). Рябина очень неприхотлива и хорошо переносит обильный солнечный свет. Так что она вместе с другими первопроходцами занимает для леса новые территории.

У дуба сформировалась другая стратегия: он пользуется помощью соек. Птицы делают запасы, пряча желуди на полянах и опушках в ямках, трещинах и мертвом почвенном покрове. Поскольку из этих кладовых позже они находят не все, такое поведение соек способствует распространению дерева[3]. Также на птиц ориентировано распространение рябины обыкновенной[4]. Пернатые едят ее мелкие красные плоды, и семена, пройдя через пищеварительный тракт, обретают новую родину (а заодно сразу оказываются хорошо удобренными). Рябина очень неприхотлива и хорошо переносит обильный солнечный свет. Так что она вместе с другими первопроходцами занимает для леса новые территории.

Первые деревца, вырастая, сразу начинают отбрасывать тень. Они обеспечивают оптимальные условия для так называемых теневыносливых видов, например клена ложноплатанового, ели обыкновенной и псевдотсуги Мензиса. Наконец, когда у земли уже образуется настоящий полумрак, вырастают тенелюбивые деревья: пихта белая, бук лесной и граб обыкновенный. И – вуаля! – у нас уже настоящее сообщество местами весьма компактно произрастающих деревьев различных видов и высоты.

И – вуаля! – у нас уже настоящее сообщество местами весьма компактно произрастающих деревьев различных видов и высоты.

Пространство вокруг бывшей фабрики в Зофиентале, сегодня преисполненное романтики, уже очень подозрительно напоминает лес. Когда-нибудь местное ведомство лесного хозяйства заметит, что тут нужно что-то решать. Оно пришлет лесничего, который должен будет определиться, объявлять ли лесом этот заросший участок земли или нет.

Это лес или бог с ним?

Решение лесничего отразится и на судьбе самой территории, и на кошельке ее владельца. Как только скопление деревьев превратится в лес в юридическом смысле, его уже нельзя будет просто так выкорчевать, чтобы использовать его площадь каким-то другим образом, например под поле, пастбище, сад или новое строительство.

Лес можно выкорчевать и преобразовать в другую форму пользования только с разрешения компетентного органа власти.

Так гласит параграф 9 Закона ФРГ о сохранении леса и поддержке лесного хозяйства. Не всем нравится это правило. Если верить пресс-секретарю Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, при валке деревьев в областях их расселения часто возникают споры о том, лес ли перед нами или нет:

Не всем нравится это правило. Если верить пресс-секретарю Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, при валке деревьев в областях их расселения часто возникают споры о том, лес ли перед нами или нет:

Местные жители предпочли бы, чтобы территория не считалась лесом и можно было бы обойтись без разрешений на ее преобразование от низших органов управления лесным хозяйством.

Органы социального страхования сельского, лесного и садового хозяйства тоже хотят знать, относится ли территория, где растут деревья, к лесам, садам или полям. От этого зависят суммы взносов за установленное законом страхование от несчастных случаев при хозяйственном использовании площадей.

Так что вопрос, лес перед нами или нет, очень важен. Не стоит подбрасывать монетку, лучше лесничему хорошенько подумать. Законотворцы ему в этом не подмога. Параграф 2 Закона ФРГ о сохранении леса и поддержке лесного хозяйства дает весьма широкое определение:

Лесом в соответствии с настоящим законом считается любая поверхность земли, где произрастают лесные растения.

Закон ФРГ о лесе рамочный[5]. В каждой федеральной земле в Германии разработан свой закон о лесе и огромное количество дополнительных материалов. Например, что такое «лесные растения», в Баварии можно узнать не из Закона Баварии о лесе, а из Комментария к Закону Баварии о лесе (авторы Церле, Хайн, Бринманн, Фоэрст и Штёкель). Комментарий этот чрезвычайно подробен, содержит конкретные директивы и представляет собой очень развернутый справочник, можно сказать, библию баварских лесничих. Уже на первых страницах данного массивного труда можно найти длинный список признанных в Свободном государстве [6] лесных деревьев (пояснение 2 к статье 2 Закона Баварии о лесе). Среди них 18 видов хвойных деревьев от ели обыкновенной и белой пихты до лиственницы Кемпфера, сосны горной, пихты одноцветной и тсуги и 46 лиственных деревьев от дубов черешчатого и скального, каштана посевного и вяза шершавого до клена остролистного и робинии.

Плодовые деревья чаще всего не считаются лесными, разве что кроме случаев, когда речь идет об их диких родственниках, например груше или яблоне лесных.

Типичные декоративные растения, такие как бук лесной пурпурный с его красными листьями, платаны, айлант высочайший, клен ясенелистный и различные виды туи, не попали в список баварских лесных деревьев.

Вернемся к Лесному закону ФРГ. Вслед за первым предложением о лесных растениях читатель надеется увидеть конкретные критерии, по которым можно определить такие растения. Но нет. Дальше говорится лишь, что даже свободные от деревьев площади могут относиться к лесу:

К лесам также относятся вырубки и осветленные участки, лесные дороги, полосы разделения леса, охранные полосы, лесные прогалины и просеки, поляны, места кормления дичи, места хранения лесоматериалов, а также другие связанные с лесом и служащие ему участки.

Под словами «служащие ему участки» имеется в виду, что, например, питомник, где растут молодые деревья, сам по себе лесом не считается, но может быть его частью, если находится на его территории и если здесь выращивают деревья для этого самого леса.

Это прекрасно, но что же такое все-таки лес? Искать настоящее определение в Законе ФРГ о сохранении леса и поддержке лесного хозяйства бесполезно. Здесь только по методу исключения перечислены все места, которые лесом считать нельзя, хотя в них есть деревья. Приведем несколько примеров.

Информация о лесной экосистеме

Обновлено 28 января 2020 г.

Автор: Debashree Sen

Лесная экосистема описывает сообщество растений, животных, микробов и всех других организмов во взаимодействии с химическими и физическими характеристиками их среды: В частности, наземная среда, в которой преобладают деревья, растущие в сомкнутом пологе — лес, другими словами .

Организмы, участвующие в определении лесной экосистемы, взаимозависимы друг от друга в плане выживания и могут быть широко классифицированы в соответствии с их экологической ролью как производители, потребители и разлагатели. Чтобы описать динамику лесной экосистемы, вы будете использовать хорошо известный пример такой экосистемы в качестве модели: тропический лес Амазонки в Южной Америке.

Чтобы описать динамику лесной экосистемы, вы будете использовать хорошо известный пример такой экосистемы в качестве модели: тропический лес Амазонки в Южной Америке.

Производители леса

••• Atelopus/iStock/Getty Images

Давайте начнем с экологии леса, где энергия солнца поступает в систему: на уровне производителя, состоящего из организмов, которые могут производить свою собственную энергию из этого солнечный ввод. Зеленые растения, проводящие фотосинтез, служат производителями лесной экосистемы, а в тропических лесах Амазонки обычно располагаются в четыре яруса.

Зарождающийся слой включает огромные деревья высотой 165 футов и более, расположенные далеко друг от друга. Под этими появляющимися деревьями лежат основные навес , состоящий из близко расположенных деревьев, обычно высотой от 65 до 165 футов. Они дают плоды, нектар и семена для многих существ. Подлесок поддерживает несколько растений, так как получает очень мало солнечного света. На лесной подстилке почти ничего не растет, так как она лишена солнечного света.

На лесной подстилке почти ничего не растет, так как она лишена солнечного света.

Первичные потребители

••• Purestock/Purestock/Getty Images

Первичные потребители не могут производить свою собственную энергию и вместо этого получают ее, поедая зеленые растения. Ученые называют таких растительноядных животных травоядными. Травоядные могут есть самые разные растительные материалы в зависимости от их физической адаптации и предпочтений в среде обитания.

В бассейне Амазонки полуводный грызун, известный как водосвинка, питается травой и водными растениями на лесной подстилке и в заболоченных местах. Другие основные потребители, такие как рыжая обезьяна-ревун, живут в пологе тропического леса и питаются листьями, цветами, плодами и орехами деревьев.

Вторичные и третичные потребители

••• Matthew Hart/iStock/Getty Images

Вторичные потребители питаются первичными потребителями (т. е. травоядными), чтобы получить энергию, первоначально произведенную зелеными растениями, в то время как третичные потребители питаются другими вторичными потребителями.

е. травоядными), чтобы получить энергию, первоначально произведенную зелеными растениями, в то время как третичные потребители питаются другими вторичными потребителями.

Эти плотоядные животные известны как плотоядные, и многие из них действуют и как вторичные и третичные потребители в зависимости от существа, на которое они охотятся. Ягуар — крупнейшее хищное млекопитающее в Амазонии — может охотиться на капибар, первичных потребителей, но также охотно охотится на таких вторичных потребителей, как кайманы, и в этом случае — как хищник, поедающий хищника — он играет роль третичного консумента. потребитель.

Некоторые вторичные и третичные потребители смешивают животную диету с растительной пищей. Например, золотой лев тамарин, маленькая обезьянка, ест как фрукты, так и насекомых и лягушек. Такие потребители известны как всеядные.

Хищники процветают во всех слоях тропического леса Амазонки. Оцелоты и ягуары охотятся на млекопитающих, рептилий и птиц на лесной подстилке и в подлеске. Орлы-гарпии и зеленые змеи, называемые удавами изумрудного дерева, охотятся на птиц, ящериц и млекопитающих в пищу.

Орлы-гарпии и зеленые змеи, называемые удавами изумрудного дерева, охотятся на птиц, ящериц и млекопитающих в пищу.

Лесные разлагатели

••• jukree/iStock/Getty Images

Разлагатели лесной экосистемы разлагают отмершие растения и животных, возвращая питательные вещества в почву, чтобы они могли быть использованы производителями. Помимо бактерий, муравьи и термиты являются важными редуцентами в тропических лесах Амазонки. Многоножки и дождевые черви также помогают разрушать мертвую материю. Теплый и влажный климат Амазонки способствует быстрой работе разложителей: мертвое вещество расщепляется в течение шести недель.

Взаимозависимость и симбиоз: основы лесной экологии

••• Sergio Schnitzler/iStock/Getty Images

Выживание организмов этой экосистемы зависит друг от друга. Примером в этом отношении являются отношения между муравьями ацтеков и деревьями цекропии. Муравьи, живущие в полых стволах деревьев, питаются особым соком, выделяемым деревьями. Взамен муравьи отгоняют насекомых, которые могут нанести вред церопиям, и убивают вьющиеся лианы, которые могут задушить эти деревья. Такого рода тесные, интерактивные отношения между двумя организмами являются примером симбиоз.

Муравьи, живущие в полых стволах деревьев, питаются особым соком, выделяемым деревьями. Взамен муравьи отгоняют насекомых, которые могут нанести вред церопиям, и убивают вьющиеся лианы, которые могут задушить эти деревья. Такого рода тесные, интерактивные отношения между двумя организмами являются примером симбиоз.

Другим примером симбиотических отношений являются отношения между муравьями и гусеницами. Муравьи питаются сладким соком, выделяемым пятнами на спине гусениц. Взамен они защищают гусениц от нападения.

Лесная экосистема: определение, типы, характеристики и многое другое

- Автор Сагарика Свами

- Последнее изменение 24-01-2023

Лесная экосистема: Наземная система, в которой взаимодействуют живые существа, такие как деревья, насекомые, животные и люди, называется лесной экосистемой. Это меньшая классификация экосистемы в целом, которая представляет собой самую большую функциональную единицу, включающую в себя все географические особенности и живые организмы на Земле.

Держите крепкую концептуальную хватку в упомянутой ниже теме с помощью потрясающих 3D-видео

Самая устойчивая экосистема находится в лесах, поскольку она не подвергается значительным изменениям под воздействием погоды, природных сил или деятельности человека. Экосистема состоит из нескольких видов диких животных, растений и трав, а также различных насекомых и микроорганизмов. В этой статье всесторонне освещена тема простым и понятным языком. Чтобы узнать больше о разновидностях лесов и их экосистемах, продолжайте читать.

Система, образованная взаимодействием всех живых организмов друг с другом и с физическими и химическими факторами среды, в которой они живут, все это связано переносом энергии и вещества, называется экосистемой.

Типы экосистем

Существуют две основные экосистемы:

1. Наземные экосистемы: Наземные экосистемы подразделяются на различные типы в зависимости от температуры и годового количества осадков. Несколько примеров наземных экосистем перечислены ниже:

Наземные экосистемы: Наземные экосистемы подразделяются на различные типы в зависимости от температуры и годового количества осадков. Несколько примеров наземных экосистем перечислены ниже:

а. Пастбищные экосистемы

b. Лесные экосистемы

c. Экосистемы пустыни

d. Возделываемые экосистемы

2. Водные экосистемы: Водные экосистемы в основном бывают двух типов:

a. Пресноводные/внутренние экосистемы

b. Морские/морские экосистемы

Что такое лесная экосистема?

Лесная экосистема – это экосистема лесов и ресурсов. Леса являются возобновляемыми природными ресурсами. Леса образованы группой растений, структурно определяемых деревьями, кустарниками, травами, вьющимися растениями и почвенным покровом. Почва, животные, насекомые, микроорганизмы и птицы являются важнейшими взаимодействующими единицами лесной экосистемы. В Индии леса занимают около 18-20% общей площади суши.

1. Абиотические компоненты леса включают неорганические и органические компоненты, присутствующие в почве, наряду с температурой, осадками, светом и т. д.

д.

2. Биотические компоненты представлены продуцентами, потребителями и редуцентами.

Какие существуют типы лесных экосистем?

Существует несколько типов лесных экосистем, перечисленных ниже:

1. Вечнозеленые тропические леса: Лишь небольшой процент тропических лесов является тропическими лесами, где среднее количество осадков составляет 80-400 дюймов в год. Этот лес характеризуется густой и густой растительностью, состоящей из высоких деревьев, достигающих разных уровней.

2. Влажный тропический лиственный лес: Основной характеристикой влажного тропического лиственного леса являются широколиственные деревья, а также густые кустарники, кустарники и т. д. Здесь отчетливо выделяются два основных сезона – лето и зима. Этот тип леса встречается во многих частях мира. Здесь встречается большое разнообразие флоры и фауны.

3. Вечнозеленые леса умеренной зоны: Вечнозеленые леса умеренной зоны — это тип леса, характеризующийся меньшим количеством деревьев, но достаточным количеством папоротников и мхов.

4. Лиственный лес умеренного пояса: Лиственный лес умеренного пояса развивается во влажном умеренном регионе с достаточным количеством осадков. Здесь также четко выражены зима и лето, а деревья сбрасывают листву зимой. Преобладающими деревьями являются клен, дуб, персик и т. д.

5. Тайга/бореальная зона: Тайга расположена к югу от тундры и характеризуется вечнозелеными хвойными деревьями. Средняя температура ниже точки замерзания почти половину года.

Компоненты лесной экосистемы

1. Производители: Производители могут синтезировать свою пищу в процессе фотосинтеза. Все зеленые растения считаются производителями экосистемы, поскольку они преобразуют солнечный свет в химическую энергию пищи.

2. Первичные потребители: Поскольку потребители не могут самостоятельно готовить пищу, они зависят от производителей. Травоядные животные получают пищу, поедая непосредственно производителей (растения). Примерами первичных потребителей являются кузнечики, олени и т. д.

Примерами первичных потребителей являются кузнечики, олени и т. д.

3. Вторичные потребители: Вторичные потребители получают пищу от первичных потребителей.

4. Редуценты: Редуценты лесной экосистемы разлагают мертвые растения и животных, возвращая питательные вещества в почву, чтобы они могли быть использованы производителями. Помимо бактерий, муравьи и термиты являются важными редуцентами в тропических лесах Амазонки. Многоножки и дождевые черви также помогают разрушать мертвую материю.

5. Круговорот питательных веществ: Круговорот питательных веществ цикличен. Для правильного функционирования экосистем необходимы питательные вещества. Углерод, водород, кислород и азот составляют около \(95\%\) массы живых организмов. От \(15\) до \(20\) других элементов также необходимы в относительно небольших количествах. Они многократно перерабатываются между живыми и неживыми компонентами экосистемы.

6. Поток энергии: В лесной экосистеме траву, питающуюся солнцем, почвой и водой, поедает кузнечик, которого, в свою очередь, поедают лягушки, змеи и грифы по очереди (разные трофический уровень). В этом процессе еды и быть съеденным питательные вещества передаются от одного шага к другому в пищевой цепи. Поток энергии, происходящий в пищевой цепи, называется энергетическим потоком. Пирамида энергии представляет общее количество энергии на каждом трофическом уровне пищевой цепи. Поток энергии всегда однонаправлен.

В этом процессе еды и быть съеденным питательные вещества передаются от одного шага к другому в пищевой цепи. Поток энергии, происходящий в пищевой цепи, называется энергетическим потоком. Пирамида энергии представляет общее количество энергии на каждом трофическом уровне пищевой цепи. Поток энергии всегда однонаправлен.

Характеристики лесной экосистемы

1. Высокие температуры и достаточное количество осадков являются характеристиками лесов, что приводит к образованию многочисленных прудов, озер и т. д.

2. Лес поддерживает климат и количество осадков.

3. Лес поддерживает многих диких животных и защищает биоразнообразие.

4. Почва богата органическими веществами и питательными веществами, которые поддерживают рост деревьев.

Функции лесной экосистемы

1. Продукция, полученная из леса: Существуют различные виды пищевых продуктов, таких как мед, дикое мясо, фрукты, грибы, пальмовое масло и вино, а также лекарственные растения, полученные из леса. Помимо съедобных частей, мы можем получить древесину, древесную биомассу, пробку и т. д. из леса. Топливо можно добывать из старых деревьев, зарытых в землю.

Помимо съедобных частей, мы можем получить древесину, древесную биомассу, пробку и т. д. из леса. Топливо можно добывать из старых деревьев, зарытых в землю.

2. Экологические функции: Леса играют важную роль в поддержании экологических факторов, таких как климат, накопление углерода, круговорот питательных веществ и осадки.

3. Культура и социальные льготы: Племена, живущие в лесах, относятся к лесам как к богиням природы. Традиционные верования и духовность спасают диких животных от охотников и вырубки деревьев городскими жителями. Некоторые современные люди посещают леса для отдыха.

Сводка

Лес — это густая земля, покрытая различными растениями и деревьями. Существует три основных типа лесов: хвойные, лиственные и влажные тропические леса. Экосистемы лесов разделены в зависимости от количества осадков и температуры. Лесная экосистема является домом для многих животных и полностью удовлетворяет все основные потребности, такие как древесина, древесина, лекарственные растения и так далее. Лес помогает поддерживать уровень кислорода и температуры в атмосфере.

Лес помогает поддерживать уровень кислорода и температуры в атмосфере.

Лесная экосистема помогает предотвратить глобальное потепление. Вода в почве поглощается растениями через корни. Они выделяют излишки в атмосферу, что способствует возникновению осадков. Лесные экосистемы предотвращают эрозию почвы и поддерживают ее плодородие.

Часто задаваемые вопросы о лесной экосистеме

Q.1. Что такое лесная экосистема?

Ответ: Лесная экосистема относится к динамической взаимосвязи растений, животных и микроорганизмов с их абиотической средой, существующей как функциональная единица. Деревья являются ключевыми компонентами лесной системы. Деревья, кустарники, травы и вьющиеся растения присутствуют в большом количестве. Почва, животные, насекомые, птицы и человек также являются одними из важных взаимодействующих единиц лесной экосистемы.

Q.2. Какие 3 типа лесной экосистемы существуют?

Ответ: Существуют следующие три типа экосистемы:

1.

2. Экосистема тропического дождевого леса

3. Тайга/бореальные леса

Q.3. Каковы особенности лесной экосистемы?

Ответ: Характеристики лесной экосистемы следующие:

1. Леса характеризуются теплыми температурами и достаточным количеством осадков.

2. Лес поддерживает климат и количество осадков.

3. Лес поддерживает многих диких животных и защищает биоразнообразие.

4. Почва богата органическими веществами и питательными веществами, которые поддерживают рост деревьев.

Q.4. Из каких компонентов состоит лесная экосистема?

Ответ: Компонентами лесной экосистемы являются почва, растения, животные, микроорганизмы, поток энергии, круговорот питательных веществ и т. д.

Q.5. Какое значение имеет лесная экосистема?

Ответ: Лесная экосистема поддерживает экологический баланс, контролируя количество осадков, климат и погодные условия. Наряду с этим мы получаем из леса много ресурсов, таких как древесина, лекарства, каучук и так далее.