1.2.Экологическое значение лесов

Лес – основная часть биосферы. Он является мощным аккумулятором солнечной энергии, существенно влияет на формирование климата, круговорот воды в природе, газообмен в атмосфере и, таким образом, создает условия для жизни человека.

Продуктивность лесов составляет 10-30 т, кустарников – 10 т, травянистых растений – 2 т сухого вещества на 1 га в год. Один га елово-лиственных насаждений в возрасте 20-40 лет за год поглощает из атмосферы 13-17 т углекислоты и выделяет в атмосферу 10-13 т кислорода. Один га спелых ельников поглощает 10-12 т углекислоты и выделяет 8-9 т кислорода. Ежегодно леса России выделяют более 4 млрд. т кислорода, поглощая 5.5 млрд. т СО2 /5/.

Биомасса

Земли составляет 1841109 т сухого вещества и неизмеримо мала по

сравнению с массой Земли (около 610

В среднем на 1 т органического вещества леса поглощается из атмосферы 1,5 – 1,8 т углекислого газа и выделяется до 1,4 т кислорода. Суммарное годовое поглощение СО2 лесами Земли составляет 30-50 млрд. т, что в 2-3 раза превышает его современное поступление от сжигания топлива и др.

Чтобы обеспечить оптимальную норму кислорода на 1 человека в год (400 кг), необходимо иметь площадь лесов на 1 человека 0,1 – 0,3 га. Одно крупное дерево, поглощая углекислоту, выделяет столько кислорода, сколько нужно 1 человеку в сутки для дыхания. В условиях же промышленного города под влиянием загазованности воздуха энергия фотосинтеза снижается в 10 раз. Это означает, что 1 человеку необходимо не одно, а десять деревьев. Поэтому жители города чрезвычайно нуждаются в озелененных территориях. Удовлетворительным отдых для человека считается в том случае, если в загородных парках посещаемость составляет 50 чел/га. В лесу, как известно, ионизации воздуха выше, чем на открытом месте.

В настоящее время все большее значение приобретают свойства леса очищать атмосферу от различных механических примесей, основная масса которых представлена пылью. Главный источник пыли – рыхлая почва. Наибольшее пылеобразование наблюдается в засушливых областях. Большое количество пыли поступает от промышленных предприятий. В промышленных районах городов максимальная концентрация пыли в воздухе 13,85 мг/м3 и более при санитарной норме 0,15 мг/м3.

Лес

в значительной степени содействует

очищению воздуха от пыли и копоти и

препятствует дальнейшему их распространению.

У стены леса, расположенной вблизи от

промышленных предприятий, в воздухе

содержится 0,23 – 0, 32 мг/м

Пылезащитные свойства разных древесных пород неодинаковы. В течение года 1 га леса отфильтровывает до 50-70 т пыли: сквозь кроны еловых древостоев ежегодно фильтруется из воздуха 32 т/га пыли, сосновых – 36, дубовых – до 56 и буковых – до 68 т/га. Лесные насаждения сохраняют пылезащитную способность и в безлистном состоянии. Поэтому лес и зеленые насаждения в городах особенно необходимы и незаменимы с социально-гигиенической точки зрения. Они являются «зелеными легкими» в районах промышленных предприятий.

При подборе древесных пород, устойчивых к действию дымо-газовых эмиссий, частично решается проблема поглощения вредных газов – окиси углерода, сернистого газа и сернистого ангидрида, представляющих опасность для здоровья человека. Газообразные ядовитые вещества адсорбируются на поверхности крон и стволов, интенсивно поглощаются листьями и частично вымываются дождями. Один кг листьев тополя бальзамического за лето может накопить и химически связать до 20 г двуокиси серы, липы сердцевидной, ясеня зеленого, жимолости татарской – до 10-12 г. На площади 1 га молодняка сосны обыкновенной хвоей задерживается до 26 кг, а хвоей лиственницы сибирской – до 72 кг двуокиси серы. Благодаря этому, лесные массивы сокращают дальность распространения газовых потоков примерно в два раза по сравнению с открытым пространством.

Санитарно-гигиеническое значение лесных фитоценозов проявляется в их антимикробном, стерилизующем влиянии на среду. Это способность леса обогащать атмосферу фитонцидными веществами и ионизированным кислородом. Один га соснового леса выделяет 3-5 кг фитонцидов, березового – 2-3 кг, можжевелового – до 30 кг в сутки. Фитонциды хвойных пород обладают широким антимикробным спектром действия, они подавляют рост и развитие колоний очень многих видов микробов и вирусов, сохраняя это свойство в течение всего вегетационного периода.

Доказано повышенное содержание легких отрицательных ионов в лесном воздухе. В атмосфере без влияния леса число отрицательных ионов в 1 м3 воздуха равно 1000, в лесу 10000 – 15000, в воздухе жилых помещений 25-100. Установлено, что 5-7 – часовое пребывание человека в лесу приводит к повышению тонуса, улучшению функций высшей нервной деятельности, увеличению на 10-30% минутного объема дыхания. В лесу в 1 м3 воздуха содержится в среднем не более 500 патогенных бактерий, а в городе – 36000 /5/.

Таким образом, лес является мощным фильтром воздуха, обладает антимикробным, стерилизующим свойствами, ионизирующим воздействием на воздух и общим оздоровляющим действием на окружающую человека обстановку.

Велико влияние леса на водный баланс регионов, гидрологический режим рек, озер и водохранилищ, эрозию почвы. Лес замедляет движение воздушных масс, усиливает конвекцию воздуха. На равнине Европейской части России при увеличении лесистости на 10% сумма годовых осадков может возрасти в среднем на 10-15 мм. В лесных насаждениях и на защищенных ими безлесных участках накапливается снега больше, чем в безлесных местностях. В лесах влажность воздуха летом обычно выше на 5-10%, чем в поле, благодаря снижению скорости ветра уменьшены испарения и транспирация. Вследствие горизонтального переноса насыщенного водяными парами воздуха, леса в горах значительно увеличивают количество осадков, лес распространяет свое влияние далеко за пределы занимаемой ими территории. Все это улучшает водный баланс бассейна, способствует поддержанию высокой водности рек и увеличивает запасы подземных вод.

Значительно и водорегулирующее значение леса, который замедляет или уменьшает поверхностный сток талых и дождевых вод, переводит часть его в подземный. Это уменьшает разрушительную силу водных потоков, снижает высоту половодий и паводков, опасность водной эрозии почвы. Прослеживается прямая связь между лесистостью территории и величиной поверхностного стока вод. Особенно большое водоохранное значение имеют леса, произрастающие по берегам рек и водоемов, водорегулирующее – лес на высоких крутых склонах и водоразделах.

В настоящее время важнейшей проблемой становится качество воды. Так, заиление русел рек находится в прямой зависимости от облесения берегов. Смыв почвы с 1 га пашни составляет: в 100 м от облесенного водораздела 2,1 т, в 300 м – 14,6 т, в 600 м – 38,4 т. Во многих странах общественное водоснабжение становится все более важной частью ведения лесного хозяйства. И этот процесс, несомненно, будет углубляться по мере роста населения и потребления воды. Во многих районах леса могут приобрести гораздо большее значение при регулировании водостока или использовании их в качестве зон отдыха, чем в производстве древесины.

Большой интерес представляет не только способность леса регулировать сток поверхности вод, но и способность в результате фильтрации изменять их химический состав. Например, в условиях Центральной лесостепи полосы шириной 40 м поглощают от 19 до 51% поверхностного стока, а полосы шириной 60 м – до 76%. Поверхностный сток может быть полностью зарегулирован при ширине полос 80 м. Кроме того, отмечено очень низкое содержание гербицидов даже после химической обработки насаждений.

Защитные насаждения оказывают положительное влияние на органолептические свойства (прозрачность, цвет, запах, мутность, осадок) и химический состав вод, проходящих через них: заметно уменьшается мутность воды, резко сокращается содержание солей аммиака, азотистой и азотной кислот, являющихся основными показателями загрязнения воды. Мутность водного потока после прохождения через лесную полосу шириной 30 м уменьшается в 100-150 раз, содержание аммиака – в 1,5-2 раза. Такое же влияние на состав и свойства вод оказывают и другие виды защитных лесных насаждений (водорегулирующие, приовражно-балочные полосы и т.д.).

Предотвращая или значительно снижая поверхностный сток, лесные защитные полосы тем самым препятствует или резко ограничивают поступление удобрений, вымываемых с полей в открытые водоемы. Если в воду попадает значительное количество удобрений, то это способствует усиленному размножению водорослей – «цветению воды». Быстро разрастаясь, колонии водорослей столь же быстро погибают и насыщают водоем органическими веществами. Этот процесс называется эвтрофикацией или переудобрением. Он приводит к увеличению кислородного дефицита в воде. При наличии же древесной растительности по берегам водоемов и их воды обычно чисты и бедны водорослями.

Таким образом, водоохранно-водорегулирующая роль леса проявляется прежде всего в более полном и рациональном расходовании влаги как на внутрилесных, так и на защищенных лесом территориях, в эффективной защите и очистке воды от различного рода загрязнений. Лес – это совершенная система защиты почвы и вод, очистке атмосферы от пыли и вредных газов. Но и его емкость имеет пределы. Неся огромную средозащитную функцию, лес сам в значительной мере страдает от запыленности и загазованности атмосферы. Загрязнение атмосферы вредными выбросами уменьшает интенсивность процессов фотосинтеза. На территориях, подверженных задымлению, полностью отсутствует пихта, быстро усыхают хвойные, что наносит значительный ущерб окружающей среде и хозяйству.

Поэтому в настоящее время необходимо уделять большое внимание созданию и выделению водоохранных лесов и ведению хозяйства в них.

Бесспорно влияние леса на ветровой режим. Для горизонтального перемещения воздуха каждая группа деревьев служит преградой: снижается скорость воздуха, изменяется его направление. Благотворность воздействия леса в этом случае выражается не в предотвращении, а лишь в торможении ветров. Эта ветрозащитная способность леса использовалась людьми с давних времен. Сведение лесов на больших пространствах неизбежно влечет за собой усиление ветров (особенно в приземных слоях атмосферы). Это очевидно при сравнении силы и повторяемости ветров в лесных и равномерно покрытых лесом районах.

Лес принимает непосредственное участие в почвообразовательном процессе, так как способствует накоплению органического вещества на поверхности почвы и внутри ее.

Велика роль леса в борьбе с засухой и суховеями. Защитное лесоразведение в различных масштабах проводится почти во всех странах мира и направлено на улучшение условий роста сельскохозяйственных культур, защиту почв от водной и ветровой эрозии, резко снижающей продуктивность земель. Широко применяются защитные лесные насаждения в северных приморских районах, подверженных действию сильных морских ветров, районах со средиземноморским климатом, отличающимся длительными засухами в летний период, в центральных районах с малым количеством осадков и резко континентальным климатом.

Положительное влияние защитных лесных насаждений, в частности, лесных полос в северных районах с достаточным количеством осадков и дефицитом солнечной радиации заключается в:

защите сельскохозяйственных культур от сильных ветров;

повышении температуры в припочвенном слое воздуха и в верхнем слое почвы;

уменьшении испарения влаги из почвы и транспирации ее растениями;

уменьшение механического повреждения культур ветром, осыпания зерна, полегания;

предупреждением эрозии легких и торфянистых почв;

защите скота от сильных холодных ветров и метелей.

Имеется тесная взаимосвязь сельскохозяйственных и лесных угодий. С первых шагов занятия земледелием человек столкнулся с явлением утраты плодородия почвы на участках, расчищенных из-под леса, которая обуславливалась процессом эрозии. Только за последнее столетие на нашей планете в результате процесса эрозии почвы 23-28 % бывших сельскохозяйственных угодий выбыли из хозяйственного оборота, и перешли в категорию бросовых земель, а потери валового урожая возделываемых культур за счет этого процесса составили 30 % или около 300 млн. т зерна в год.

Огромный ущерб наносят пыльные бури и другие стихийные процессы, проявление которых обусловлено, главным образом, истреблением леса и другой растительности. Например, пыльной бурей 1928 г., охватившей почти всю Украину и Приазовье, на подверженных ветровой эрозии участках был уничтожен почвенный слой мощностью 12 см, а в отдельных местностях 20-25 см и обнажена почва. Было поднято около 15 млн. т почвы, из которых примерно 9,3 млн. т переотложено в пределах области развевания, а 5,4 млн. т вынесено за ее пределы. Осажденная пыль в области выпадения содержала около 10 % гумуса.

Установлена тесная взаимосвязь между облесенностью полей и степенью повреждения посевов и почвы пыльной бурей. Так, озимые посевы в местностях с полезащитной лесистостью 1,2; 1,6; 3,3 % оказались поврежденными соответственно на 46, 30 и 10 %. Использование лесозащитных полос позволяет значительно повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий.

Нельзя забывать, что леса являются местом обитания ценнейших представителей фауны. Огромно рекреационное и эстетическое значение лесов. Относясь к возобновляемым природным ресурсам, выполняя планетарную биогеохимическую функцию, участвуя в создании разнообразных ландшафтов, лес требует постоянной заботы о его сохранении и рациональном использовании.

studfiles.net

Экологическая роль лесов | lib.kreatiffchik.ru

Нормальное состояние и функционирование биосферы, а, следовательно, и стабильность окружающей среды невозможны без обеспечения благоприятной среды обитания для биотических сообществ во всем их многообразии. Утрата биоразнообразия ставит под угрозу не только благополучие человека, но и само его существование.

Скорость уменьшения биоразнообразия как у нас в стране, так и во всем мире, за последние 30–40 лет резко увеличилась. Происходит самое значительное за последние эпохи исчезновение видов растений и животных со скоростью, в пять тысяч раз превышающей естественный ход эволюции на Земле[1].

Главенствующее значение в природе и жизни человека имеют леса. Размещение лесов в нашей стране неравномерно. Наибольшая часть покрытой лесами площади находится в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Иркутская область располагает огромными лесными богатствами. Площадь лесов, приходящихся на одного ее жителя, в 4 раза больше, чем в целом по России и в 36 раз – чем на одного жителя в мире (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области).

Многочисленные исследования подтвердили исключительное значение лесов в сохранении экологического равновесия в природной среде.

Лес в значительной мере обеспечивает постоянство состава воздуха и его чистоту. В воздухе содержатся важные для растений газы, главным образом азот (78 %), кислород (21 %) и углекислый газ. Азот – составная часть белковых молекул, кислород нужен для дыхания, а углекислый газ составляет около половины сухого веса растений. Влияние леса на температуру воздуха и почвы заключается главным образом в уменьшении амплитуды годовых, месячных, суточных колебаний. Положительное влияние леса на почву заключается в увеличении ее глубины, в содержании органических веществ, защите почвы от эрозии, сбережении влаги. Лес повышает плодородие почвы, извлекая и аккумулируя зольные элементы из грунта. Уничтожение леса в любых условиях приводит к оскудению почвы – заболачиванию, пересыханию, обеднению.

Влияние леса на окружающую среду исключительно многообразно. Как экологическая система лес выполняет различные функции и одновременно является незаменимым природным ресурсом. На нижеприведенной схеме мы пытались систематизировать главные функции леса.

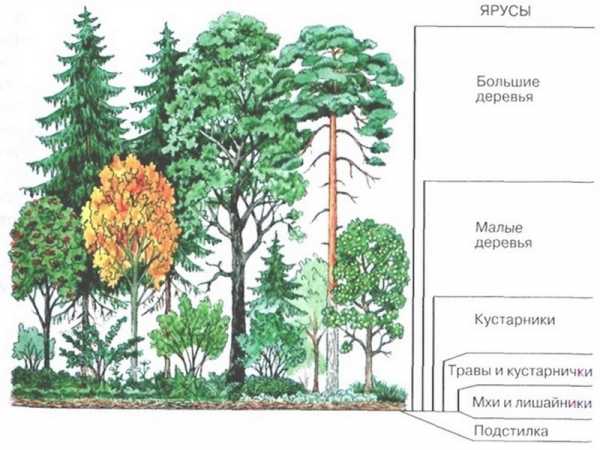

Основная роль в лесу принадлежит растительным компонентам. Древостой является доминантом и главным продуцентом лесной экосистемы. От него зависят остальные ярусы и фауна. Лесной фитоценоз – экологическая ниша для животных и птиц, обеспечивает их кормами, материалами, убежищами.

Весьма велика рекреационная функция леса, которая включает в себя улучшение санитарно-гигиенических условий, создание обстановки для отдыха, создание обстановки, благотворно влияющей на психику человека и его художественное восприятие, лечение людей путем ионизации воздуха, насыщения его фитонцидами, экологическое воспитание детей.

Наконец, леса являются источником получения древесины и многих других видов ценного сырья. Из древесины производят более 30 тыс. изделий и продуктов, и потребление ее неуклонно увеличивается. Леса – важное и наиболее эффективное средство поддержания естественного состояния биосферы и незаменимый фактор культурного и социального значения. Позитивная экологическая роль леса отражена в девизе Международного конгресса лесоводов «Лес – это вода, вода – урожай, урожай – жизнь».

Из-за неблагоприятных последствий неправильного лесного хозяйства, прежде всего из-за погони за повышением продуктивности лесов любыми способами в ущерб природоохранным и социальным функциям, происходит уменьшение разнообразия флоры и фауны, разнообразия видового, генетического и экосистемного, снижение устойчивости лесов.

Еще в прошлом веке Г.Ф. Морозов перечислял достижения старого лесовода, которые направлены на поддержание устойчивости: предпочтение естественному возобновлению перед искусственным, осторожность и постепенность действий, предпочтение смешанным и сложным насаждениям перед чистыми и простыми, сохранение местных рас и т.д.

Возобновление лесов, повышения устойчивости и биоразнообразия, сохранение естественной сукцессии – одна из главных проблем лесоводства. Для ее решения необходимо менять многое в структуре лесного хозяйства.

В.А. Гайдучонок

Литература:

- Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.

- Сеннов С.Н. Лесоведение и лесоводство. – Москва: Academa, 2005.

lib.kreatiffchik.ru

Экологическое и экономическое значение леса — МегаЛекции

Лес представляет собой природный комплекс, в составе которого преобладают деревья одного или многих видов, растущие близко друг от друга и образующие более или менее сомкнутый древостой. Вместе с тем лес рассматривается как совокупность земли, древесной, кустарниковой и травяной растительности, микроорганизмов и других компонентов окружающей среды, биологически взаимосвязанных и влияющих друг на друга в своем развитии.

Леса на земле образуют самые крупные экологические системы. Структура лесных экологических систем зависит от физико-географических условий среды, видового состава и биологических особенностей растений. Лес является главнейшим источником и аккумулятором органического вещества, оказывает решающее воздействие на энергетический обмен в биосфере, выступает носителем колоссальной энергии. Особенно велика его роль в стабилизации кислородного баланса атмосферы в планетарном масштабе.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

- Климатическая и метеорологическая

- Гидрологическая (водоохранная)

- Энергетическая

- Биологическая

- Почвоохранная

- Санитарно-гигиеническая

- Оздоровительная

- Очистительная

Климатические и метеорологические функции лесов.Леса воздействуют на атмосферные явления и таким образом создают свою специфическую среду, микроклимат. Лесу свойственна большая влажность воздуха и верхних слоев почв. В глубине леса обычно почти полностью отсутствует ветер. Ночью же можно наблюдать токи воздуха противоположного направления. Эти перемещения воздуха имеют большое экологическое значение. Благодаря им выравнивается концентрация углекислого газа. Растительный покров изменяет суточный и годовой ход температуры и влажности, понижая амплитуду их колебаний.

Водоохранные функции лесов.Положительное влияние оказывают леса на питание грунтовых вод. В лесах задерживается значительное количество грунтовых вод благодаря более медленному, чем на открытых пространствах, таянию снегов, испарению влаги. Леса способствуют стабилизации уровня грунтовых вод. Грунтовые воды, питая реки, обеспечивают высокий уровень воды в них как зимой, так и летом. Главной причиной увеличения грунтового стока лесами является сохранение под ними неплохой водопроницаемости почв. Положительное воздействие лесов на качество вод связывают с процессом их фильтрации через почвенно-грунтовую толщу, а также водоочищающей способностью растений.

Энергетическая функция лесов. Растения как единственные созидатели органической материи служат биоэнергетической основой функционирования всей биосферы. От состояния растительного покрова территории отдельных стран и планеты в целом зависит общий баланс веществ и энергии на Земле. Благодаря фотосинтезу, свойственному только зеленым растениям, создается органическое вещество планеты. Фотосинтез — это процесс получения углеводов из углекислого газа и воды при помощи световой энергии солнечных лучей, которую растения превращают в химическую энергию и запасают в виде углеводов, белков, жиров, органических кислот и др. При этом выделяется кислород, а углерод входит в состав органических соединений.

Биологическая функция лесов.Леса обеспечивают наибольшую биологическую продуктивность, т. е. создают наибольший запас биологической массы. Биомасса– масса живых организмов или отдельных компонентов, содержащаяся на единице площади или объема экосистем.

Велика почвозащитная роль лесов: наряду с микроорганизмами они способствуют улучшению физико-химических свойств почв, предотвращению их истощения. Корни лесных деревьев разрыхляют почву, обогащают ее кислородом. Леса предупреждают ветровую и водную формы эрозии почв, сокращая объемы смываемой почвы и снижая поверхностный сток воды. Они способствуют закреплению подвижных песков.

Санитарно-гигиеническая роль леса проявляется в выделении фитонцидов, которые убивают многие болезнетворные микробы. Фитонциды почек тополя и эвкалипта чувствительно действуют на вирус гриппа, фитонциды пихты уничтожают коклюшную палочку и возбудителей дифтерии, фитонциды дуба убивают возбудителей дизентерии, брюшного тифа. Благодаря действию фитонцидов 1 м3 воздуха в лесу содержит 200-300 бактерий, а в крупных городах — в 200-500 раз больше.

Очистительная функция. Она заключается в том, что леса улавливают химические атмосферные загрязнения, особенно газообразные, и способны поглощать отдельные промышленные выбросы. Обладает пылезащитными свойствами — листва крон очищает лес от вредных механических примесей.

Важна роль лесных массивов в предупреждении и поглощении возможного радиоактивного загрязнения. Леса могут захватывать до 50% радиоактивной пыли, защищая от нее прилегающие посевы, сады, населенные пункты. Особенно большой поглотительной способностью обладает лесная подстилка, концентрирующая радиоактивную пыль в 30 раз больше, чем листья.

Оздоровительное значение лесов широко используется для различных форм рекреации населения, особенно в больших городах и пригородных зонах. В лесных массивах размещаются лечебно-оздоровительные учреждения и спортивные сооружения, туристские комплексы, лагеря отдыха для детей и школьников, создаются специальные зоны массового отдыха. Очень ценное свойство леса — способность снижать силу шума. Стволы и кроны деревьев ограничивают распространение звуковых волн, главным образом идущих в горизонтальном направлении (поэтому шум самолета лес заглушить не может).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

- Строительные материалы

- Сырье для химической промышленности

- Сырье для пищевой промышленности

- Источник лекарственного сырья

- Резерв кормов для животноводства

Экономическое значение

Растения служат источником питания людей и кормом для сельскохозяйственных и диких животных, являются лекарственным сырьем и т.д. Всего человеком используется около 20 тыс. видов растений, из них разводятся и культивируются около 2,5 тыс. Культурные растения делят на следующие группы: зерновые, крахмало- и сахароносные, жиромасличные пищевого и технического назначения, плодово-ягодные, орехоплодные, овощные, эфиромасличные, прядильные и лубяные, кормовые, каучуконосы и др. Основным «хлебом» человечества стали зерновые культуры — пшеница, сорго, кукуруза, рожь, овес, ячмень, рис.

Лес является одной из основ хозяйственной деятельности человека, источником получения многих материальных ресурсов (древесины, пищевых, лекарственных и технических ресурсов, продукции охотничьего промысла), базой для развития лесного хозяйства, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, отдыха и туризма, других отраслей народного хозяйства. От того, насколько рационально используются ресурсы леса, во многом зависит рост экономики страны.

Лесные ресурсы включают стволовые запасы древесины и разнообразные недревесные ресурсы: технические (живицу, пробку и др.), кормовые, охотничье-промысловые, пищевые (грибы, плоды, ягоды, орехи и др.), лекарственные растения.

Итак, лесные ресурсы широко применяются в пищевой промышленности.

Орехоплодные растения широко используют как пищевые и масличные культуры. Наибольшее значение и широкое применение имеют кедровые орехи (семена сосны кедровой сибирской), плоды лещины, кедрового стланика и некоторых др. пород. Грибы — также ценный пищевой продукт, они растут в лесах с ранней весны до поздней осени. Урожайность их зависит от почвенных и метеорологических условий. К наиболее широко используемым съедобным видам относятся: белый гриб, подосиновик, подберезовик, рыжик (сосновый и еловый), моховик, лисичка, опенок (осенний и летний), масленок, груздь и некоторые др. Грибы сушат, маринуют, солят, консервируют, замораживают. Сок березы и клена служит сырьем для приготовления напитков, консервированных сиропов, соков, морсов, квасов. Также используется в парфюмерной промышленности.

Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

Экологическая роль лесов — реферат

РЕФЕРАТ

По дисциплине: «Экология»

Тема: Экологическая роль лесов

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………… | 3 | |

Глава1 | Роль леса в природе……………………………………… | 5 |

1.1 | Защитная роль леса………………………………………. | 6 |

Глава 2 | Хозяйственная деятельность человека и лес……………… | 8 |

2.1 | Рекреационное использование лесов……………………… | 10 |

Глава 3 | Лесные пожары и борьба с ними, охрана лесов…………….. | 13 |

3.1 | Охрана лесов……………………………………………… | 16 |

Заключение…………………………………………………… | 20 | |

Список литературы …………………………………………………. | 22 | |

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важных задач государства является обеспечение лесных ресурсов и улучшение охраны лесов.

Лес — один из основных типов растительного покрова Земли, представленный многочисленными жизненными формами растений, среди которых главная роль принадлежит деревьям и кустарникам, второстепенная — травам, мхам, лишайникам и т. п.

Характерная черта леса, как и всякого растительного покрова, в том, что растения, образующие лес, произрастают совместно, влияют друг на друга, находятся во взаимодействии со средой произрастания, составляют динамическое единство. Такое понимание леса впервые дано Г. Ф. Морозовым, который указывал, что лес — природное явление, включающее не только лесную растительность, но и среду ее обитания.

Лес влияет на окружающую среду, на микроклимат, участвует в почвообразовании, регулирует водный режим почвы и воздуха, ослабляет радиацию, регулирует фауну и микромир. Лесные насаждения очищают воздушные бассейны городов и сел от пыли и вредных газов, дыма и копоти, защищают жителей от шума.

Для народного хозяйства

особенно важно, что лес — источник

древесины. Несмотря на то, что в

капитальном строительстве

Из древесины вырабатывают до 20 тыс. видов изделий. Благодаря химическому воздействию и другим способам переработки древесина становится сырьем для многих промышленных и хозяйственных продуктов и предметов потребления. Это, прежде всего пиломатериалы, фанера, бумага, картон, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.

Но леса богаты не только древесиной. Они дают различное пищевое, плодово-ягодное, лекарственное и техническое сырье, растения-медоносы и кормовые травы. Каждый год люди собирают миллионы тонн брусники, малины, черники, смородины, голубики, клюквы и других ценных продуктов. Сбор грибов и ягод в наших лесах — постоянный промысел населения. Дубильные продукты, краски, эфирные масла и многие другие виды технического сырья дает лес. И еще лекарства. Особенно ценятся витаминосы (калина, шиповник, черная смородина, сосна, ель и др.). Из лесных лекарственных растений получают около 40% всех медицинских препаратов. Для изготовления целебных препаратов используются листья, хвоя, цветки, плоды и кора древесных пород, многие виды грибов, мхов, произрастающих под зеленым пологом, на полянах, опушках, болотах.

Охране и приумножению зеленого богатства всегда уделялось самое пристальное внимание. Все леса и земельные площади, предназначенные для выращивания древесины и для нужд лесного хозяйства, являются собственностью государства и образуют его единый лесной фонд.

Государственная собственность, единый государственный фонд и централизованное плановое управление — вот основа для рационального использования многосторонних свойств лесов в интересах всего народного хозяйства.

ГЛАВА 1. РОЛЬ ЛЕСА В ПРИРОДЕ

Трудно переоценить роль леса в поддержании экологического равновесия всей природной среды.

Лес — это не только деревья и кустарники, но и травяной напочвенный покров, звери и птицы, грибы и насекомые, микробы, находящиеся в тесной взаимосвязи и взаимодействиях. Лес представляет собой сложную экологическую систему, в которой в тесном взаимодействии развиваются однородная по составу и производительности растительность, однородный комплекс животных, микроорганизмов, однородная по физико-химическим свойствам почва, поддерживается однородная газовая и климатическая ситуация и устанавливается однородный по масштабу и ритму материально-энергетический обмен между всеми составляющими биогеоценоза.

Лес влияет на окружающую среду, на микроклимат, участвует в почвообразовании, регулирует водный режим почвы и воздуха, ослабляет радиацию, регулирует фауну и микромир. Велика роль леса в образовании органической массы. Средняя продуктивность лесов земли равна семи тоннам органического вещества с гектара в год, растений сельскохозяйственных полей — шести, пастбищ — четырем.

Лесные насаждения очищают воздушные бассейны городов и сел от пыли и вредных газов, дыма и копоти, защищают жителей от шума. Многие растения, особенно хвойные, выделяют особые вещества — фитонциды, убивающие микробов — возбудителей болезней человека и растений. Известно, что пыль, находящаяся в воздухе, снижает действие солнечных лучей и поглощает ультрафиолетовые лучи.

Древесная растительность играет и важную роль в выравнивании баланса кислорода и углекислого газа. Деревья, образно говоря, являются зеленой фабрикой, восстанавливающей живительную силу отработанного воздуха. Производительность этой фабрики зависит от продуктивности древостоев. Чем лучше растут леса, тем больше они выделяют кислорода и тем быстрее поглощают углекислый газ.

Средневозрастные леса оказываются самыми производительными зелеными фабриками воздуха.

Помимо этого, кроны лиственных деревьев поглощают более 25% падающей на них звуковой энергии. При правильном расположении и подборе деревьев они могут поглощать до 60% шума.

1.1. Защитная роль леса

А в чем же заключается защитная роль леса? Прежде всего, в предохранении почвы от водной и ветровой эрозии и защите земельных угодий, путей транспорта и населенных пунктов от вредного влияния климатических и гидрологических факторов. Наиболее действенным приемом борьбы с засухой и суховеями в степных, лесостепных зонах и засушливых районах являются защитные лесные насаждения. Они обеспечивают благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных культур, защищают почву от выдувания и разрушения плодородных частиц. Зеленые полосы заслоняют растения от сильных и осушающих ветров, уменьшают испарение влаги из почвы и транспирацию ее растениями. В зимнее время такие полосы способствуют накоплению снега, увеличению влаги в почве и более рациональному ее расходованию.

Эффект от создания защитных насаждений превышает их стоимость более чем в 10 раз. Под действием лесных полос урожая зерновых и корнеплодов увеличиваются на 15—20%.

Лес помогает созданию прочной кормовой базы на пустынных и полупустынных землях. Для защиты пастбищ высаживаются пастбищные насаждения (например, полосы из саксаула).

Непереоценимо значение леса в накоплении влаги и регулировании водного баланса, поступлении воды в водоемы и предохранении их от заиления. Осадки, проникающие под полог леса, уходят в почву, поддерживая уровень грунтовых вод, то же происходит и в период весеннего снеготаяния в лесу. При бессистемных вырубках резко увеличивается поверхностный сток вод, реки мелеют и часто высыхают. Селевые потоки, как правило, также являются следствием вырубки леса на склонах в горных районах. Леса на горных склонах приостанавливают разрушительную силу селевых потоков. До 50% обломков горных пород и других взвешенных частиц задерживает лесная полоса, вставшая на пути небольшого селевого потока. Снежные лавины погашаются насаждениями, и даже самые мощные из них, проходя через лес, теряют свою разрушительную силу.

Лес охраняет рыбные запасы, особенно лососевых и осетровых пород. Под его влиянием улучшается температурный режим рек, под его тенью в поймах происходит нерест.

Лес является и надежным

средством для закрепления

Таким образом, роль леса в природе: 1. воздухоохранная; 2. место обитания животных; 3. почвозащитная; 4. снегозащитная; 5. полезащитная; 6. водоохранная; 7. закрепление песков.

ГЛАВА 2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЛЕС

В настоящее время идет процесс уничтожения природного достояния –леса. В результате стремительной и беспорядочной промышленной эксплуатации леса некоторым редким и ценным породам деревьев грозит полное исчезновение. Также это грозит исключительно опасными экономическими и экологическими последствиями.

Исчезновение лесов

влечет за собой исчезновение разных

видов и пород животных и растений,

разрушаются

Возрастающее загрязнение окружающей среды в промышленно развитых странах ведет к нарушению экологического равновесия, оказывая губительное воздействие на растительный мир, угрожая, в конечном счете, здоровью и даже жизни людей.

Загрязнение окружающей среды наносит лесам значительно больший ущерб, чем все те опасности, которые издавна доставляют много хлопот лесному хозяйству: красная гниль и жуки-долгоносики, лесные пожары и животные, обгрызающие кору молодых животных.

Возникающие повсюду различные болезни деревьев имеют одну общую главную причину – увеличивающее загрязнение воздуха, в частности сернистым ангидридом. Источником этого загрязнения является сжигание нефти и, прежде всего, дымовые трубы электростанций, металлургических комбинатов и нефтеперегонных заводов.

Хозяйственная деятельность человека также приводит к поступлению в воздух различных твердых, жидких и газообразных веществ (пыли, дыма, газов), вредных для растений, в том числе и древесных. Для растений этот фактор особенно опасен тем, что появился он сравнительно недавно, так что растения не успели выработать против него защитных приспособлений, а те, что имеются, малоэффективны.

Из всех растений особенно чуткими на малейшее загрязнение воздуха оказались лишайники. Даже совершенно ничтожная примесь в воздухе ядовитых веществ, не заметная для всех других растений, оказывается губительной для лишайников. Так что лишайники вполне можно назвать индикаторами чистоты воздуха.

Особенно опасен для древесных растений сернистый газ SО2. Так при его содержании в 260 мг/м3 воздуха хвойные деревья гибнут за несколько часов. Хвойные породы повреждаются сильнее, чем лиственные, а из них наиболее устойчивы к газам и пыли дуб черешчатый и береза бородавчатая. На богатых почвах все породы меньше страдают от газов и дыма, чем на бедных.

Вредные газы и дым повреждают, прежде всего, мякоть листьев, отчего они буреют и отмирают. Поэтому действие газов усиливается, когда идет фотосинтез. Зимой с прекращением фотосинтеза хвойные выносят без вреда такие концентрации, от которых летом они гибнут. Сеянцы и молодые растения повреждаются газами больше, чем взрослые деревья.

Существуют два вида поражения деревьев газом и дымом; острое и хроническое. При остром поражении на листьях появляются сначала мелкие пятна, затем лист буреет или обесцвечивается и опадает; при хроническом вредные вещества накапливаются постепенно, но, в конце концов, лист все равно опадает.

Выбросы промышленности и автотранспорта оказывают влияние на сельскохозяйственное производство. В придорожной полосе крупных автомагистралей резко снижается урожайность сельскохозяйственных культур (до 25%), ухудшается их качество. Это в свою очередь приводит к серьезным заболеваниям сельскохозяйственных животных.

2.1. Рекреационное использование лесов

В последнее время большое внимание уделяется рекреационной роли леса. Слово «рекреация» в переводе означает «отдых» или «восстановление сил человека». Общепризнано, что для большинства людей лучшими условиями отдыха является общение с «зеленым другом». На территории государственного лесного фонда организуют санатории, дома отдыха, кемпинги… Особенно много людей бывает в лесу в субботние и воскресные дни. Для их отдыха выделяются зеленые зоны, созданы специальные лесопарки. Десятки миллионов человек ежегодно выезжают и выходят «на природу». И их количество, несомненно, будет расти. Общие нагрузки на лес сильно увеличиваются. Именно поэтому сейчас устанавливаются предельно допустимые нагрузки, и проводится ряд мер по упорядочению пребывания отдыхающих.

referat911.ru

Биологическая роль леса в природе

20.05.2015 | Виктор Беленко06558

Как часто мы задумываемся над тем, какую роль в нашей жизни играют леса? Что представляет собой лес? Какие экологические функции он выполняет? В этой статье попробуем ответить на эти и многие другие вопросы, связанные с лесом как природной экосистемой.

Лес представляет сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности, произрастающей на твёрдой поверхности планеты, включая животных, микроорганизмов и других составляющих природной среды (почвы, водоёмы и реки, воздушная оболочка) биологически взаимосвязанных между собой. Главными свойствами лесов служат площадь и запасы древесины на корню. Леса произрастают на всех материках, кроме Антарктиды и занимают около 31% поверхности суши. Общая площадь лесного фонда планеты составляет 4 млрд. гектаров, а запасы древесины на корню 527 203 млн. м3[1].

Рис.1 Карта лесной растительности планеты

Лес – это сложноорганизованная саморегулирующаяся экосистема, в которой постоянно осуществляется круговорот веществ (азота, фосфора, кислорода, воды и др.) и потоков энергии между всеми типами и формами организмов. Все растения приспособлены друг другу, а также к животным организмам, и наоборот, все животные организмы приспособлены к растительным организмам. Они не могут существовать друг без друга. Каждый участок леса имеет выраженную пространственную структуру (вертикальную и горизонтальную), которая включает большое количество взрослых деревьев, кустарников, травянистых растений, подрост основной и сопутствующей породы, а так же мхи и лишайники.

Рис. 2 Вертикальная структура леса

Вертикальная структура леса характеризуется распределением различных форм растений по высоте, а горизонтальная отражает распределение разных видов растений в горизонтальной плоскости. Наряду с большим количеством растений, в лесу огромное количество различных видов без(с)позвоночных, миллионы почвенных организмов, многочисленны насекомые, птицы и звери. Все они вместе образуют экологическую систему, в которой каждое растение и животное выполняет конкретную экологическую функцию, участвуя в круговороте различных химических элементов.

Под воздействием внешних экологических факторов (свет, температура, влага, ветер, течения, различные формы разумной человеческой деятельности и др.) происходят те или иные изменения в лесной экосистеме, которые, как правило, не носят резкого и разрушающего характера, и не приводит к нарушению равновесия в экосистеме. Однако сильно возрастающее воздействие неразумной человеческой деятельности всё чаще и чаще приводит к нарушению экологического равновесия, что выражается в резких и катастрофических изменениях и последствиях. Так, летом 2008 г. на территории Западной Украины в районе гор Карпат, произошло крупнейшее наводнение из-за многочисленных осадков. В результате было затоплено около 40 тыс. домов, размыто почти 700 км дорог, разрушено более трёх сотен мостов [2].

Одной из причин масштабного наводнения называется вырубка лесов на склонах Карпатских гор, когда на протяжении почти 40 лет была вырублена значительная часть лесного покрова [3].

Рис.3 Наводнение в районе Карпат, 2008 г. (Западная Украина)

Рис.4 Вырубка лесов в Карпатах

Дело в том, что лес выполняет важную водорегулирующую роль, которая заключается в замедлении поверхностного стока талых и дождевых вод, переводя часть его в землю, уменьшая тем самым разрушительную силу паводков и половодий и, питая тем самым подземные воды. При выпадении дождя кроны и стволы деревьев задерживают часть влаги, что позволяет воде впитываться в лесную подстилку постепенно, а не стихийно. Лесная подстилка удерживает влагу и со временем отдаёт её рекам и подземным водам, а ещё часть влаги используется для питания растений. На открытом участке (например, вырубка) дождевая вода целиком попадает на поверхность земли и не успевает впитываться, так как водопроницаемость лесной подстилки выше, чем на открытом участке, что приводит к стоку большей части воды с поверхности в западину или поверхностный водоток (ручей, река). Иногда открытый участок не пропускает воду вообще и та полностью стекает, образуя мощный поток воды. Немаловажную роль играет лес в распределении зимних осадков и при таянии весной. На открытых участках снежный покров закрепляется немного позже по сравнению с лесом из-за частых оттепелей и распределяется неравномерно по причине дующих ветров. В лесах снег распределяется равномерно, что связано с изменением ветрового режима в приземном слое. В целом на открытых участках снега накапливается больше чем в лесу. Весной под воздействием мощного потока солнечного излучения происходит снеготаяние, которое зависит не только от этого фактора. Различные типы растительности и рельеф играют немаловажную роль в этом процессе. На открытый участок приходит 100% солнечного излучения, а под полог любого древостоя только часть, поэтому снег тает в лесах медленнее. Например, на вырубках снег тает 7-25 дней, а в елово-пихтовом лесу 32-51 день [4].

Отечественный лесовед Молчанов Александр Алексеевич установил, что коэффициент весеннего стока резко уменьшается с увеличением лесистости (с 0,6-0,9 на безлесой холмистости территории до коэффициента 0,09-0,38 при лесистости 40%) [6].

При вырубке леса происходит удаление древесного полога и почва утрачивает свойство водопроницаемости, что приводит к нарушению водного режима водотоков, при этом увеличивается поверхностный сток и усиливается процесс разрушения почв. Таким образом, лес выполняет важную роль по регулированию равномерного поступления воды в водотоки, участвует в круговороте воды, препятствует разрушению почв.

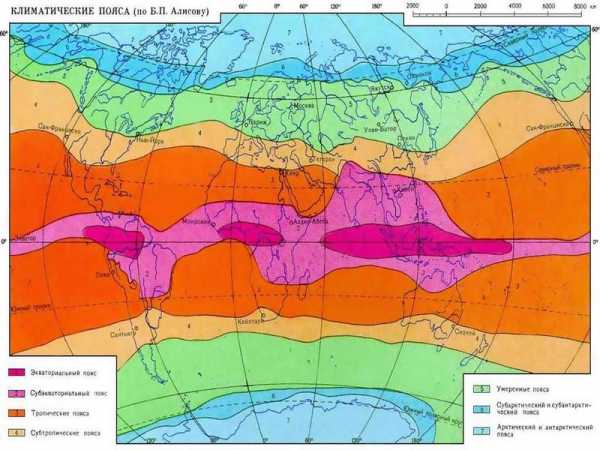

Не менее важная по значению свойство растительности связанна с климатообразованием планеты. Лес влияет на такие климатические факторы, как ветер, температуру, влажность и др. Благодаря ветру происходит опыление растений, распространение плодов и семян, усиливается процесс испарения влаги с поверхности листа, а лес в свою очередь уменьшает скорость ветра в приземном слое воздуха, регулируя температуру и влажность. Наличие насаждений изменяет тепловой режим и на прилегающих территориях. Летом более холодный воздух зелёного массива вытесняет более тёплый и лёгкий воздух прилегающей территории, понижая температуру воздуха на этих участках. Степень понижения температуры воздуха зависит от породы насаждения (от прозрачности кроны, отражающей способности листьев, высоты и возраста), от густоты посадки и ряда других характеристик. Крупнолистные деревья являются лучшими защитниками от тепловой энергии. Так, например, осина пропускает через свою листву в 10 раз больше энергии, чем боярышник. В лесу влажность воздуха увеличивается, так как испаряющая поверхность листьев деревьев и кустарников, стеблей трав в 20 и более раз больше площади почвы, занимаемой этими растениями. За год гектар леса испаряет в воздух 1-3,5 тыс. т влаги, что составляет 20-70% атмосферных осадков. Например, увеличение лесистости на 10% может привести к возрастанию суммы годовых осадков на 10-15% [5]. Кроме того, с поверхности листьев испаряется около 90% поступающей воды и лишь 10% идёт на питание растений. Влажность воздуха в средней полосе в лесу или парке летом на 16-36% бывает выше, чем в городском дворе. Зелёные насаждения способствуют и увеличению влажности воздуха на прилегающих открытых территориях.

Рис. 5 Климатические пояса планеты.

Лес принимает деятельное участие в газообмене, в первую очередь, поглощая углекислый газ и выделяя в атмосферу кислород. Это природное явление получило название фотосинтез. Так, гектар леса поглощает в час 8 кг углекислоты (h3CO3), которые выделяют 200 человек. Степень поглощения углекислоты и выделения кислорода сильно зависит от породы насаждений. Так, тополь берлинский в 7 раз, дуб черешчатый в 4,5 раза, липа крупнолистная – в 2,5 раза, а сосна обыкновенная в 1,6 раза эффективнее по газообмену ели обыкновенной.

Рис. 6 Фотосинтез растений

Существенная роль принадлежит лесу и в очистке атмосферы от пыли. Растения скапливают на поверхностях листьев, ветках и стволах пылевые частицы. При этом действие накопления в сильной степени определяется не только температурой, влажностью и скоростью ветра, но и породой насаждений. Так, хвойные породы в 30 раз, а берёза в 2,5 раза больше задерживает пыли, чем осина. Запылённость городских и пригородных парков в 1,5-4 раза ниже, чем в промышленной зоне. Измерения показали, что запылённость воздуха под деревьями на 20-40% ниже, чем на открытых рядом расположенных площадках. За деятельный период жизнедеятельности растения одно взрослое дерево выводит из воздуха: каштан конский – 16 кг, клён остролистый – 28 кг, тополь канадский – 34 кг пыли.

Лес также участвует в очистке воздуха от газообразных примесей. Более холодный воздух, создающий вертикальные потоки, и меньшие скорости ветра в районе зелёных насаждений, способствуют перемещению газообразных примесей в верхние слои атмосферы. Это приводит к уменьшению их количества в зоне зелёных насаждений на 15-60%. Разные породы деревьев обладают разной устойчивостью к атмосферным загрязнениям при сохранении своей способности улавливать из атмосферы ядовитые примеси. Так, белая акация улавливает из атмосферы соединения серы и фенола, не сильно повреждая при этом свою листву. Из(с)следования показали, что сернистый газ сильно повреждает растительность.

Вблизи химических комбинатов поверхность листьев у липы, берёзы и дуба бывает сожжена на 75-100%, а рябины – на 25-65%. Нестойкими породами деревьев к атмосферным загрязнениям являются: каштан конский, клён остролистый, ель и сосна обыкновенные, рябина, сирень, акация жёлтая и др. Наиболее стойкими являются: осокорь, белая акация, тополь крупнолистный, клён пенсильванский, плющ обыкновенный.

Растения выделяют биологически активные вещества (фитонциды), которые обладают высокой физиологической деятельностью при небольших количествах по отношению к определённым группам живых организмов. Биологически активные вещества убивают болезнетворные бактерии или задерживают развитие микроорганизмов. Эффективность биологически активных веществ различных растений неодинакова. Так, кедр атласский через 3 мин выделений вызывает гибель бактерий, черёмуха обыкновенная – через 5 мин, смородина чёрная – через 10 мин, лавр благородный – через 15 мин.

Велико участие лесных территорий и в снижении уровня шума от транспортных магистралей и предприятий. Кроны лиственных деревьев поглощают 26% падающей звуковой энергии, а отражают и рассеивают 74%. Два ряда липы способны уменьшить уровень шума в 2,5-6 раз в зависимости от ширины полосы посадки без листвы и в 7,7-13 раз, когда растения были с листвой. Степень звукоизоляции зависит от породы, высоты и схемы посадки деревьев и кустарников. Шум на высоте человеческого роста на застроенной высокими домами улице лишенной зелёных насаждений в 5 раз превышает на этой же улице, обсаженной деревьями за счёт отражения шума движущегося транспорта от стен зданий.

Таким образом, лес играет важную роль на планете по поддержанию благоприятных условий существования всех живых организмов, в том числе и человека. Лес как природная экосистема участвует в климатообразовании и осадкообразовании, поддерживает газовый состав атмосферы, даёт дом и пищу для многих видов и форм растений и животных. Однако на сегодняшний день существует серьёзная проблема сохранения лесов.

Основная часть лесных экосистем приходится на такие страны как Россия (809 млн. га), Бразилия (520 млн. га), Канада (310 млн. га), США (304 млн. га), Китай (207 млн. га), Демократическая республика Конго (154 млн. га) [8].

Причем наиболее ценными для поддержания экологического равновесия на планете являются таёжные и тропические леса. Тропические леса обладают достаточно высоким биологическим разнообразием, которые содержат до 70-80% всех известных науке животных и растений. По оценке Госдепартамента США потери лесов ежегодно составляют равными четырём площадям Швейцарии (41 284 км²) [9].

Для того, чтобы представить масштабы вырубки лесов эту площадь можно ещё сравнить с территорией Московской области (44 379 км²). Главными причинами сокращения лесов являются неконтролируемая вырубка леса под сельскохозяйственные угодья – 65-70% и лесозаготовка – 19% (рис.7, 8, 9).

Рис.7 Участок леса, ранее расчищенный под плантации, Индонезия

Рис. 8 Выжигание джунглей для освобождения земли под посевные поля, южная Мексика

Рис. 9 Незаконная вырубка Розового дерева на острове Мадагаскар в Национальном парке Масоала

Большинство тропических стран уже сейчас утратили более половины своих естественных лесов. Например, на Филиппинах вырублено около 80% лесов, в Центральной Америке площадь лесов сократилась на 60%. В таких тропических странах как Индонезия, Таиланд, Малайзия, Бангладеш, Китай, Шри-Ланка, Лаос, Нигерия, Ливия, Гвинея, Гана площадь лесов сократилась на 50% [9].

Подводя итог, можно сказать, что сохранение и увеличение площади лесных экосистем является важнейшей задачей человечества, выполнение которой обеспечит ему выживание в благоприятной окружающей природной среде. Иначе человечеству просто не выжить, так как только гармоничное развитие земной цивилизации с природой даёт шанс на жизнь и развитие человечества в целом.

По материалам:

1.http://www.universetoday.com/103072/herbal-earth-spectacular-vegetation-views-of-our-home-planet-and-the-natural-world-of-living-green-life/

2. http://www.segodnya.ua/ukraine/potop-v-karpatakh-v-katactrofe-ljudi-vinjat-vyrubku-lecov.html

3.http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/navodnenie_v_zapadnoy_ukraine_yavlyaetsya_sledstviem_vyrubki_lesov_v_karpatah_ekspert_290720080

4. http://www.sakhalin.environment.ru/search.html?x=2844

5. http://sy4ok.ru/?p=2049

6. http://pandoraopen.ru/2011-06-11/les-eto-zhizn/

7. http://biofile.ru/bio/17452.html

8. http://www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e02.pdf

9. http://www.ecoorg.ru/vyrubka-tropicheskogo-lesa

russkievesti.ru

Лесная экология. Предмет и задачи лесной экологии. Лес как экологический фактор. Соотношение понятий «функция» и «роль» леса

Лесная экология

1 Предмет и задачи лесной экологии

Лесная экология-это наука, которая изучает лес как биологическое сообщество вовзаимодействии его компонентов между собой и окружающей средой. При этом лес рассматривается как природная экологическая система — экосистема.

Иными словами, современную лесную экологию можно понимать как науку, которая изучает закономерности структуры, функции и динамику сообществ всех организмов, населяющих лес, в их взаимодействиях с окружающей средой и друг с другом (Мамаев, Санников, 1990).

Лесная экология исследует взаимосвязи различных элементов лесной экосистемы (древостоя, подроста, подлеска, живого напочвенного покрова, животных, микроорганизмов и т.д.), ее структуру, функционирование, обмен веществом и энергией, динамику, устойчивость и продуктивность. Она является частью общей экологии, изучающей лесные экосистемы. В связи со сказанным можно определить предмет и задачи лесной экологии.

Предметом лесной экологии являются как отдельные лесные организмы, так и их сообщества, то есть сложные системы живых, биокосных и косных природных элементов, взаимодействующих между собой на определенном участке территории. Таким образом, лесная экология включает в себя аутэкологические (отдельные виды организмов и среда), демэкологические (популяции видов и среда) и синэкопогические (лес и среда) аспекты.

Задачей лесной экологии является изучение закономерностей в отношениях между живыми организмами (как растительными, так и животными) и средой обитания, их качественная и количественная оценки. Можно сказать, что важнейшая задача лесной экологии — изучение зависимостей структуры и функций популяций древесных растений и экосистем в целом от факторов абиотической и биотической среды с выявлением их относительной значимости. Эти факторы представляют собой условия существования природных систем различной сложности, от организма до биогеоценоза. Сказанное важно подчеркнуть, так как известно, что условия среды осваиваются организмами на популяционно-биоценотическом уровне, а не отдельными особями того или иного вида. Это обусловлено тем, что структура биоценозов способствует наиболее экономичному и полному использованию жизненного пространства. Поэтому главной теоретической и практической задачей лесной экологии и является вскрытие законов этих процессов и рациональное управление ими в условиях возрастающего антропогенного пресса.

В число задач лесной экологии можно включить исследование адаптации лесных организмов (растительных и животных) к факторам окружающей среды, а также их воздействие на среду и индикаторное значение. Наконец, лесная экология изучает жизненные формы растений, так называемые эко-биоморфы.

Обобщая сказанное, сформулируем наиболее важные теоретические и практические задачи лесной экологии.

К основным теоретическим задачам относятся:

1.Разработка теории устойчивости лесных экосистем.

2. Изучение механизмов адаптации лесных организмов к окружающей среде.

3. Изучение биологического разнообразия лесов.

4. Исследование продуктивности лесных экосистем.

5. Моделирование состояния лесных экосистем.

К числу важнейших практических задач можно отнести следующие:

1.Оценка и прогнозирование негативных последствий хозяйственной деятельности человека в лесу.

2. Улучшение качества и повышение продуктивности лесов.

3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование лесов страны.

Общей же стратегической задачей лесной экологии можно считать развитие теории оптимального взаимодействия между человеческим обществом и лесными экосистемами.

2 Лес как экологический фактор

Лес как сложная экологическая система оказывает мощное воздействие на биологические, физико-механические, климатические, социально-демографические и многие другие процессы и явления, как на занятой им территории, так и далеко за ее пределами. Лес, как экологический фактор, оказывает огромное влияние на поддержание стабильности природного равновесия.

Велика санитарно-гигиеническая роль лесов, которая проявляется в том, что они обогащают воздух кислородом и поглощают углек газ, очищают воздух от пыли и снижают уровень шума, выделяют фитонциды и другие органические соединения.

Кислород, выделяемый лесной растительностью, имеет более высокую степень ионизации – 2-3 раза выше, чем морской и в 5-10 раз, чем в атмосфере городов.

Леса играют стабилизирующую роль в балансе углерода биосферы Земли. При длительном периоде произрастания они связывают большое количество углекислого газа, ослабляя тем самым развитие парникового эффекта.

Уменьшение запыленности воздуха лесными экосистемами происходит в результате снижения скорости ветра, благодаря чему уменьшается вероятность подъема пыли в воздух и происходит ее оседание; закрепления поверхности почвы корневыми системами, что препятствует раздуванию; большой листовой поверхности.

Лучшими шумоулавливающими свойствами обладают многоярусные насаждения, в составе которых имеются несколько пород деревьев и кустарников. Наиболее высокой способностью отличаются лиственные породы, такие как клен, липа, калина, тополь, дуб и т.д.

Велико значение леса как фактора, трансформирующего погодные условия и создающего свою микроклиматическую обстановку в виде лесной среды. Лес трансформирует атмосферную влагу, оказывая влияние на выпадающие осадки и сток. Он влияет на сток твердых наносов, бактериальные и термальные свойства речных вод. Все это влияние лесных экосистем обеспечивает в итоге высокое качество воды и оптимальный гидрологический режим территорий.

Большое значение имеет эстетико-рекреационная роль леса, которая обусловлена проблемой отдыха и сохранения здоровья людей. Общение с природой способствует снятию нервных напряжений, восстановлению физических и духовных сил человека.

Лес является механическим препятствием на пути сползания лавин, снежных масс, камней, почвы и жидкого стока.

Как компонент биосферы, лес способствует сохранению других жизненно важных компонентов – воды, воздуха, почвы.

Взаимодействуя с атмосферой, лесные экосистемы влияют на ее газовый состав, гидротермический режим воздуха, на содержание в нем механических, химических и бактериальных примесей. В результате воздух становится качественней и целебней.

3 Соотношение понятий «функция» и «роль» леса

Экологическая функция – это его специфическое влияние на факторы внешней среды, явления природы и компоненты биосферы. Иными словами это способность леса определенным образом влиять на внешнюю среду. Следствием различного рода регулирующих, преобразующих, защитных и других функций леса являются измененные определенным образом факторы среды, явления природы и компоненты биосферы.

Экологическая роль – это значение леса для общества, обусловленное его функциями.

Таким образом, понятия функция и роль леса в экологическом смысле отличаются по своей сущности.

По масштабам воздействия функция леса может быть:

1. Локальной

2 . Региональной или зональной

3. Глобальной

В связи с тем, что лес является одной из наиболее активных биогеоценотических структур биосферы, выделена его суперфункция – биосферпреобразующая. В соответствии с влиянием леса на различные компоненты биосферы она разделена на четыре общие функции:

— климатопреобразующая — гидросферпреобразующая

— почвопреобразующая — биотопреобразующая

vunivere.ru

Тема 3 – Экологическая роль рекреационных лесов

Экологические функции лесов зеленой зоны заключается в регулировании скорости ветра, температуры, влажности воздуха, фильтрации вредных примесей в атмосфере, выделения фитосинтетического кислорода и фитонцидов, ионизации воздуха и создании зон акустического комфорта.

При определении стадий дигрессии глазомерными методами пользуются специальными шкалами (Казанская, Ланина, 1977;Рысин, 1985; Тарасов,1986).

В соответствии с этой шкалой выделяю пять стадий дигрессии:

Первая стадия – ненарушенные лесные биогеоценозы. Не нарушенная лесная подстилка, полный набор видов травянистых растений, свойственных данному типу лесу, многочисленный разновозрастный подрост. Насаждения высокополнотные. Повреждено не более 5 % подроста и подлеска.

Вторая стадия – мало нарушенные биогеоценозы. Намечаются тропинки, которые занимают 2 – 15 % площади. Начинается вытаптывание подстилки и проникновение опушечных видов и трав под полог леса.

Третья стадия – средне нарушенные лесные биогеоценозы. Значительно снижается мощность лесной подстилки. Начинается изреживание древостоя до 10 %, повреждение подроста и подлеска достигает 50 – 90 %. Увеличивается освещенность, что приводит к проникновению луговых и сорных трав под полог леса. Вытоптанные и даже выбитые участки составляют 15 –30 % площади.

Четвертая стадия – сильно нарушенные лесные БГЦ. Лес приобретает своеобразную структуру: чередование куртин ненадежного подроста и подлеска среди полян и тропинок. На полянах полностью разрушена подстилка, преобладают луговые травы, происходит задернение почвы. Выбитые участки занимают 30 –60 % площади.

Пятая стадия – насаждение на стадии распада. Значительная часть площади лишена растительности, сохранились только пятна сорняков и однолетников. Подрост и подлесок занимают менее 5 % площади. Резко увеличивается освещенность. Все деревья больные и с механическими повреждениями. Корни многих деревьев обнажены и выступают на поверхность. Выбитые участки составляют 40 –100 % площади.

Задание 1.

1. Определить стадии рекреационной дигрессии для участков леса:

а) состав — 7Д3Яс; полнота — 0,8; подлесок — лещина, бересклет средней густоты; напочвенный покров — сныть, копытень, медуница, гравилат городской, купена многоцветковая: хорошо развит.

Первая стадия – ненарушенные лесные биогеоценозы. Не нарушенная лесная подстилка, полный набор видов травянистых растений, свойственных данному типу лесу, многочисленный разновозрастный подрост. Насаждения высокополнотные. Повреждено не более 5 % подроста и подлеска.

б) состав 5Д3Яс1Кл.о 1Лп; полнота — 0,6, намечаются тропинки, которые занимают 10 % площади; напочвенный покров — копытень, сочевичник весенний, крапива двудомная, звездчатка ланцетовидная, подорожник большой. В подлеске лещина средней густоты;

Вторая стадия – мало нарушенные биогеоценозы. Намечаются тропинки, которые занимают 2 – 15 % площади. Начинается вытаптывание подстилки и проникновение опушечных видов и трав под полог леса.

в) состав 10Д, более половины деревьев больны или с механическими повреждениями. Подрост и подлесок отсутствуют. Выбитые участки составляют 70 % площади. Напочвенный покров из сорняков и однолетников.

Пятая стадия – насаждение на стадии распада. Значительная часть площади лишена растительности, сохранились только пятна сорняков и однолетников. Подрост и подлесок занимают менее 5 % площади. Резко увеличивается освещенность. Все деревья больные и с механическими повреждениями. Корни многих деревьев обнажены и выступают на поверхность. Выбитые участки составляют 40 –100 % площади.

studfiles.net