Дерново-подзолистые почвы

| КиДПР | Дерново-подзолистые / Дерново-элювоземы |

| WRB | Umbric ALBELUVISOLS |

| Площадь | 5,45% |

Условия формирования

Дерново-подзолистые почвы формируются в равнинных и горных областях южнотаежной подзоны под хвойно-лиственными и хвойно-широколиственными мохово-травянистыми и травянистыми лесами преимущественно на суглинистых породах различного генезиса.

Морфологическое строение профиля

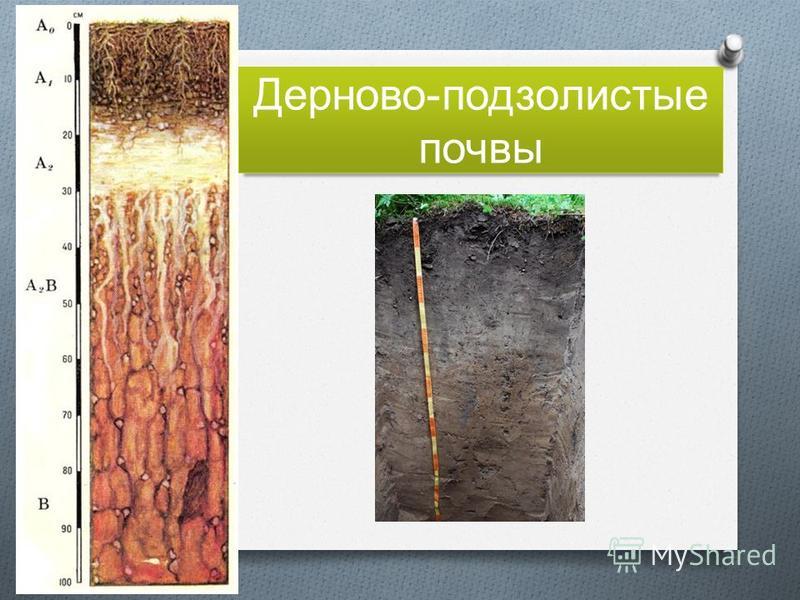

О — АО — А — ЕL — ELBt — Bt — BtC — C

Профиль почвы состоит из подстилки О небольшой мощности (3–5 см), под которой часто выделяется маломощный грубогумусовый горизонт АО; гумусового горизонта А светло-серой или буровато-серой окраски, мелкокомковатой или порошистой структуры мощностью от 5 до 15 см, элювиального горизонта ЕL белесой окраски, часто с сероватым или палевым оттенком, плитчато-листоватой структуры, сильно варьирующей мощности (от 10–30 до 40–50 см). Он сменяется переходным горизонтом ELBt, состоящим из бурых и белесых фрагментов. Ниже выделяется текстурный горизонт Bt плотный, бурый с красноватым или желтоватым оттенком, ореховато-призматической структуры с четкими признаками иллювиирования глинистого и тонкопылеватого вещества в виде кутан, постепенно через горизонт BtC он переходит в почвообразующую породу С.

Он сменяется переходным горизонтом ELBt, состоящим из бурых и белесых фрагментов. Ниже выделяется текстурный горизонт Bt плотный, бурый с красноватым или желтоватым оттенком, ореховато-призматической структуры с четкими признаками иллювиирования глинистого и тонкопылеватого вещества в виде кутан, постепенно через горизонт BtC он переходит в почвообразующую породу С.

Основные почвообразовательные процессы

- Подстилкообразование

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Кислотный гидролиз минералов

- Лессиваж

Хозяйственное использование

При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистых почв необходимо внесение органических и минеральных удобрений, известкование, углубление пахотного слоя, борьба с эрозией. Основные культуры севооборотов — зерновые, пропашные, однолетние и многолетние травы.

Аналитическая характеристика дерново-подзолистой почвы [194]

Свойства

Почвы характеризуются кислой реакцией по всему профилю, отчетливой элювиально-иллювиальной дифференциацией по распределению илистой фракции и полуторных оксидов, небольшим содержанием гумуса (от 2 до 6%) в гумусовом горизонте с резким падением ниже по профилю (в горизонте ЕL 0,2–0,5%), состав гумуса фульватный (Сгк/Сфк 0,3–0,5). Поглощающий комплекс не насыщен основаниями. Почвенная катена в условиях конечно-моренного рельефа Валдайской возвышенности. Южная тайга. Новгородская область [246, 251]

И.С. Урусевская

Микроморфологическая характеристика

А Материал агрегирован, слабая прокрашенность дисперсными формами гумуса, заметная зоогенная проработанность, плазма изотропна, встречаются углистые образования, сгустки или хлопья органической плазмы, копролиты, дисперсный гумус распределен равномерно. Железистые нодули имеют темную окраску и четкие границы, содержат примеси органических компонентов, оксидов марганца, иногда в конкрециях различимы колонии железо-бактерий. Скелетных зерен мало.

Железистые нодули имеют темную окраску и четкие границы, содержат примеси органических компонентов, оксидов марганца, иногда в конкрециях различимы колонии железо-бактерий. Скелетных зерен мало.

EL Уплотненный пылеватый материал, характерна плитчатая структура, включает мелкие растительные остатки разной степени разложенности, встречаются плазменные микрозоны с чешуйчатым строением. Характерно наличие папул, кутан, железистых конкреций. Преобладают субпараллельные поры-трещины.

ELBt Неоднороден по микростроению: выделяются зоны с высокой ориентацией глинистой плазмы, папулами и агрегатами пылеватого состава. Встречаются крупные глинистые кутаны и скелетаны, железистые новообразования, характерно разрушение глинистых кутан.

Вt Угловато-блоковая структура, пылевато-плазменный материал, глинистая плазма высокой оптической ориентации, преобладают волокнистые, спутано-волокнистые и струйчатые типы. Гумусово-глинистые и глинистые кутаны локализованы по стенкам пор. Как правило, в профиле дерново-подзолистых почв максимум иллювиирования приходится на горизонт Вt , во многих случаях кутаны фиксируются ниже горизонта ВtС — в почвообразующей и подстилающей породе. Форма глинистых кутан разнообразна: слоистые, скорлуповатые, однородные, пылевато-глинистые [140, 232, 273].

Гумусово-глинистые и глинистые кутаны локализованы по стенкам пор. Как правило, в профиле дерново-подзолистых почв максимум иллювиирования приходится на горизонт Вt , во многих случаях кутаны фиксируются ниже горизонта ВtС — в почвообразующей и подстилающей породе. Форма глинистых кутан разнообразна: слоистые, скорлуповатые, однородные, пылевато-глинистые [140, 232, 273].

В.М. Колесникова, М.П. Лебедева-Верба

Гель-хроматограмма гуминовых веществ

Молекулярно-массовое распределение системы гуминовых кислот дерново-подзолистых почв отражает слабую степень трансформации органических остатков. Гумификация исходных биополимеров протекает неглубоко, и в системе гуминовых кислот значительную долю занимают слабо преобразованные высокомолекулярные протогуминовые вещества. Во многих случаях в электронных спектрах поглощения этих фракций обнаруживаются полосы поглощения, характерные для белков и грибных пигментов. Молекулярно-массовое распределение гуминовых кислот в дерново-подзолистых почвах близко к аналогичному параметру для этих соединений в подзолах, но более ярко выражено присутствие фракции  Содержание углерода (около 53%) и доля ароматических фрагментов в составе молекул невелики. В составе молекул даже «зрелых» гуминовых кислот часто присутствуют алифатические фрагменты полисахаридов и белков, источником которых являются органические остатки.

Содержание углерода (около 53%) и доля ароматических фрагментов в составе молекул невелики. В составе молекул даже «зрелых» гуминовых кислот часто присутствуют алифатические фрагменты полисахаридов и белков, источником которых являются органические остатки.

В.В. Демин, Ю.А. Завгородняя

- Дерново-подзолистые почвы, масштаб 1:60 000 000

← Назад

На уровень выше

Далее →

Состав подзолистых почв.

Вторсырье → Почва → Какой состав подзолистых почв

Содержание:

- 1 Какие существуют разновидности подзолистых почв?

- 2 Подзолистые почвы и их распространение.

- 3 Какие растения произрастают на подзолистых почвах?

- 4 Как происходит процесс формирования подзолистых почв?

- 5 Значение подзолистых почв в сельском хозяйстве.

- 6 Состав подзолистых почв.

- 7 Состав глееподзолистых почв.

Принято разделять подзолистые почвы на три категории:

- подзолистые

- глееподзолистые

- дерново-подзолистые

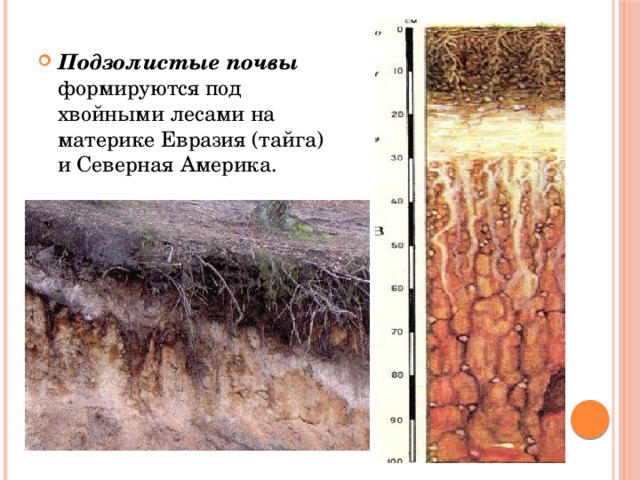

1) Непосредственно подзолистая почва.

Данный тип почвы является специфичным для хвойных лесов в условиях средней тайги. В этих условиях поверхность грунта покрыта мхом или мохово-кустарниковой растительностью.

2) Глееподзолистая почва.

Характерна для условий северной тайги. Обычно здесь встречаются хвойные или смешанные леса. Надпочвенный покров непременно должен быть моховым или кустарниково-лишайниковым.

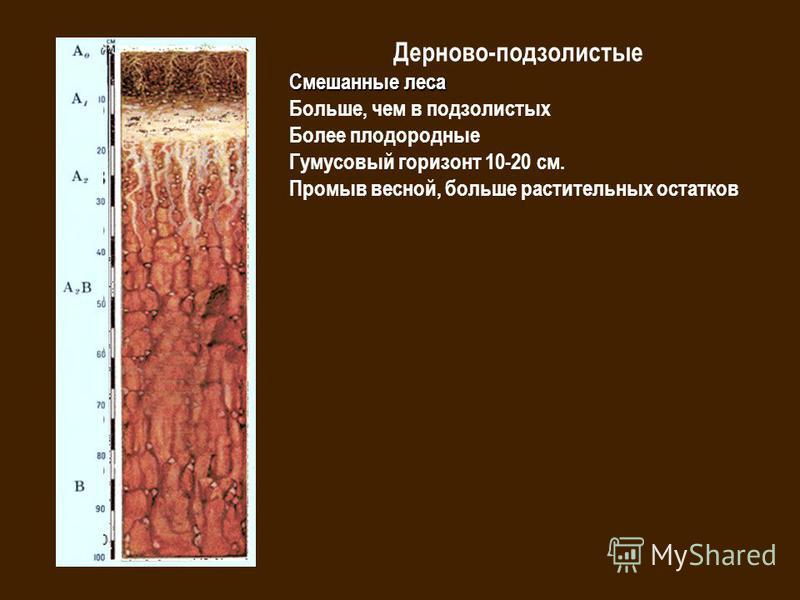

3) Дерново-подзолистая почва.

Такая разновидность почвы распространена в южных таежных районах. На дерново-подзолистых почвах расположены хвойные широко- и мелколиственные леса, а также сосново-лиственные, травянистые и травянисто-моховые леса.

Подзолистые почвы и их распространение.

Значительную часть территории России занимают подзолистые почвы. Особенностью процесса формирования данного вида почв является преобладание количества атмосферных осадков над процессами испарения. То есть, подзолистые почвы могут образовываться лишь в районах с достаточным количеством влаги.

Что касается ландшафтного расположения подзолистых почв, то формируются они в основном на равнинных участках и в плоскогорье.

Какие растения произрастают на подзолистых почвах?

Большей частью это болотные и лесные растения. Встречаются как деревья, так и кустарники, и травы. Многие распространенные в Европе виды растений хорошо приживаются на подзолистых почвах.

Как происходит процесс формирования подзолистых почв?

Процесс образования подзолистых почв называется оподзоливание. По сути это разложение минеральных элементов. В нем принимают участие бактерии и грибы. Для обеспечения оподзоливания требуется соблюдение определенных условий:

- незначительное количество органических частиц.

- быстрое разложение органических компонентов.

- наличие гуминовых кислот (слабой конденсации).

- вынос на поверхность продуктов, образующихся в почвообразовательном процессе.

Значение подзолистых почв в сельском хозяйстве.

Поскольку подзолистые почвы наиболее распространены, то они активно используются в сельском хозяйстве для выращивания различных культур (как правило, овощей и фруктов).

Для обеспечения хорошей урожайности на подзолистых почвах имеет смысл применять такой агротехнический прием как известкование. Не обойтись также и без удобрений.

Состав подзолистых почв.

Структура подзолистых почв формируется из таких горизонтов:

- лесной подстилающий (незначительно распавшийся) горизонт — до 10 см.

- подзолистый горизонт — 2-15 см.

- пестроокрашенный переходный горизонт — 10-50 см.

- иллювиальный горизонт.

- материнский горизонт.

Содержание гумусовых компонентов в подзолистой почве — от 1 до 7 процентов. Реакция среды верхних горизонтов преимущественно кислая или сильнокислая.

Состав глееподзолистых почв.

- подстилающий лесной горизонт — до 10 см.

- оглеенный подзолистый горизонт — 3-15 см.

- переходный горизонт — около 10 см.

- иллювиальный горизонт.

- материнский горизонт.

Содержание гумусовых компонентов в глееподзолистой почве колеблется в пределах от 2 до 4 процентов. Реакция среды верхних слоев — сильнокислая, присутствует насыщение железом.

Состав дерново-подзолистых почв.

- лесная подстилка — до 7 см.

- переходный органо-минеральный горизонт.

- гумусовый горизонт — 3-20 см.

- второй переходный горизонт.

- подзолистый горизонт.

- третий переходный горизонт — 10-20 см.

- иллювиальный горизонт.

- четвертый переходный горизонт.

- материнский горизонт.

Насыщение гумусом у дерново-подзолистых почв наиболее высокое — от 7 до 9 процентов, большей частью гумус представлен фульвокислотами. Верхние горизонты отличаются кислой средой и большим содержанием кремнезема.

Депонирование углерода и разложение ПОВ в зависимости от изменения землепользования серых лесных и дерново-подзолистых почв.

Депонирование углерода и разложение ПОВ в зависимости от изменения землепользования серых лесных и дерново-подзолистых почв.

Депонирование углерода и разложение ПОВ в зависимости от изменения землепользования серых лесных и дерново-подзолистых почв.| 18-й Всемирный конгресс почвоведов 9–15 июля 2006 г. – Филадельфия, Пенсильвания, США | .

Главное меню | Поиск | Справка по компакт-диску | Доступ к технической программе

Ларионова Алла Анатольевна , Быховец Сергей Сергеевич, Евдокимов Илья Викторович и Ермолаев Александр Михайлович. Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Институтская, 2, 142290, Пущино, Московская область, Россия

Влияние землепользования на секвестрацию углерода и выбросы СО 2 исследовано в 1980-2000-х годах на серых лесных почвах (Dystric Podzoluvisol) в Пущино и на дерново-подзолистой почве (Humic Podzol) в Приокско-Террасном биосферном заповеднике, Московская область, Россия (54 o 50′ северной широты, 37 o 35′ восточной долготы). 18-летнее травостоя существенно увеличила накопление org и N total в почве. Среднегодовые скорости депонирования С органическим веществом почвы (ПОВ) колебались от 60 до 90 г С м -2 год -1 и от 98 до 182 г С м -2 год

18-летнее травостоя существенно увеличила накопление org и N total в почве. Среднегодовые скорости депонирования С органическим веществом почвы (ПОВ) колебались от 60 до 90 г С м -2 год -1 и от 98 до 182 г С м -2 год  Измерение запасов углерода и азота после 24 лет травостоя показало снижение скорости накопления ПОВ за последние 5 лет (между 18 и 24 годами после закладки пастбищ).

Измерение запасов углерода и азота после 24 лет травостоя показало снижение скорости накопления ПОВ за последние 5 лет (между 18 и 24 годами после закладки пастбищ).

Среднегодовое накопление С в песчаной дерново-подзолистой почве под 53-летним пастбищем было в два раза ниже, чем в серой глинистой лесной почве. Разница между показателями в основном объяснялась разным содержанием глины между типами почв, а не возрастом экосистемы. Связывание С в дерново-подзолистой почве было близко к среднемировому значению 33 г С м -2 лет -1 , рассчитанному Постом и Квоном (2000), в то время как для серой лесной почвы более высокое значение Выявлена секвестрация С. Большинство обзоров данных Поста и Квона (2000) относились к накоплению ПОВ только в верхних слоях почвы. Высокие темпы накопления ПОВ в серой лесной почве в наших исследованиях выявлены за счет накопления как в верхнем, так и в более глубоких горизонтах почвы, в то время как значительное увеличение ПОВ в дерново-подзолистой почве обнаружено только в верхнем слое почвы.

Разложение ПОВ изучали при длительной (1-2 года) инкубации образцов почвы при 22 o С и 70% ВУВ. Хотя применение минеральных удобрений само по себе приводило к накоплению ПОВ на пастбищах, суммарные выбросы СО 2 из удобренных почв были выше, чем из неудобренного контроля. Интенсивное дыхание почвы и высокое снижение микробного углерода свидетельствовали о повышенной разлагаемости новообразованного гумуса на удобренных лугах по сравнению с неудобренными обработками.

Аппроксимация кумулятивных потерь углерода двойной экспоненциальной функцией, отражающей деградацию пулов лабильного и неподатливого ПОВ, показала более высокую способность к разложению лабильного ПОВ и более низкую деградацию неподатливой фракции после добавления NPK-удобрений на пастбища по сравнению с неудобренным контролем.

CO 2 выбросы 8,4 г C·м -2 год -1 от использования ископаемого топлива для производства и транспортировки 60 кг га 9Минеральные удобрения 0022 -1 значительно снижают положительный эффект от применения NPK и приводят к одинаковому накоплению С в верхнем слое почвы на удобренных и неудобренных скошенных пастбищах. Таким образом, выпас травы в сочетании с сенокошением является оптимальным сельскохозяйственным приемом, позволяющим в достаточной степени улучшить баланс ПОВ в экосистемах, не исключая их из сельскохозяйственного использования.

Таким образом, выпас травы в сочетании с сенокошением является оптимальным сельскохозяйственным приемом, позволяющим в достаточной степени улучшить баланс ПОВ в экосистемах, не исключая их из сельскохозяйственного использования.

Константы двойного экспоненциального уравнения зависели от содержания глины в почве: в песчаной дерново-подзолистой почве обнаружена более высокая разлагаемость обоих пулов ПОВ по сравнению с глинистой серой лесной почвой. Самые низкие значения констант установлены для почв пашни, а самые высокие – для почв под спелым лесом. Будут обсуждаться результаты математического моделирования кумулятивных потерь C с помощью более сложных функций, включая подход, использованный в модели ROMUL (Чертов и др., 2001).

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Президиума РАН.

Вернуться к SCE Оценка воздействия управления на лесные почвы — Постер

Вернуться к WCSS

Вернуться к 18-му Всемирному конгрессу почвоведов (9-15 июля 2006 г. )

)

Изменения магнитных свойств дерново-подзолистых почв в зависимости от Условия почвообразования

Фаттахова Л.А. ◽

Щербаков В.П. ◽

Кузина Д.М. ◽

Даутов А.Н. ◽

Сычева Н.К.

Магнитные свойства ◽

Почвообразование ◽

Подзолистые почвы

Влияние процессов почвообразования на распределение фосфора, кальция и магния в серой лювисоли.

С. Дж. Сяо ◽

Д. В. Андерсон ◽

Дж. Р. Беттани

Populus Tremuloides ◽

Picea Glauca ◽

Пинус Бэнксиана ◽

Черная ель ◽

Минеральная почва ◽

Хвойный лес ◽

Почвообразование ◽

Подзолистые почвы ◽

сменный кальций ◽

Потери фосфора

Почвообразование и его влияние на кальций (Ca), магний (Mg) и фосфор (P) изучались на серии семи почв Grey Luvisol в центральном Саскачеване. Почвы формировались на известковом ледниковом тиле под осиной дрожащей (Populus tremuloides Michx), смешанной (осина и ель белая) (Picea glauca (Moench) Voss)) и хвойной (ель черная и сосна обыкновенная) (Picea mariana (Mill) BSP и Pinus Banksiana Lamb) леса. Почвы под осиной имели наибольшее содержание общего и обменного Ca и Mg в подстилочных слоях и гор. Ае, а наименее кислые — гор. Ае и Вt. Наиболее кислые горизонты Ae и Bt и наименьшее количество Ca и Mg встречались под хвойными лесами, тогда как почвы под смешанными насаждениями были промежуточными. Мощность элювиальных (Ае и АВ) горизонтов увеличивалась по осиновой к хвойной толще. Во всех почвах в горизонтах А и В было примерно на 40 % меньше фосфора, чем было рассчитано в начале почвообразования. Наибольшее снижение Р наблюдалось в самой мощной и кислой почве под хвойным лесом. Нынешние подстилочные слои и растительность составляют лишь небольшую часть фосфора, удаляемого из минеральной почвы. Необычно большое количество фосфора, по-видимому, было перенесено из горизонтов А и В во время развития серых лювисолей по сравнению с черноземными или даже подзолистыми почвами. Наша гипотеза предполагает, что P неэффективно удерживается в почве в виде комплексов P-глина-гумус или железо-P и что органический P перемещается вместе с почвенной водой в боковом направлении и вниз по склону через проницаемый горизонт Ae над менее проницаемыми горизонтами Bt или вертикально через макропоры.

Почвы под осиной имели наибольшее содержание общего и обменного Ca и Mg в подстилочных слоях и гор. Ае, а наименее кислые — гор. Ае и Вt. Наиболее кислые горизонты Ae и Bt и наименьшее количество Ca и Mg встречались под хвойными лесами, тогда как почвы под смешанными насаждениями были промежуточными. Мощность элювиальных (Ае и АВ) горизонтов увеличивалась по осиновой к хвойной толще. Во всех почвах в горизонтах А и В было примерно на 40 % меньше фосфора, чем было рассчитано в начале почвообразования. Наибольшее снижение Р наблюдалось в самой мощной и кислой почве под хвойным лесом. Нынешние подстилочные слои и растительность составляют лишь небольшую часть фосфора, удаляемого из минеральной почвы. Необычно большое количество фосфора, по-видимому, было перенесено из горизонтов А и В во время развития серых лювисолей по сравнению с черноземными или даже подзолистыми почвами. Наша гипотеза предполагает, что P неэффективно удерживается в почве в виде комплексов P-глина-гумус или железо-P и что органический P перемещается вместе с почвенной водой в боковом направлении и вниз по склону через проницаемый горизонт Ae над менее проницаемыми горизонтами Bt или вертикально через макропоры. Ключевые слова: Бореальный лес, круговорот питательных веществ, потери фосфора, выветривание, почвообразование.

Ключевые слова: Бореальный лес, круговорот питательных веществ, потери фосфора, выветривание, почвообразование.

Выветривание и почвообразование на долерите в Тасмании с особым упором на несколько микроэлементов.

КГ Румпель

Микроэлементы ◽

Почвообразование ◽

Хороший песок ◽

Климатические условия ◽

Исходный материал ◽

Профили почвы ◽

Подзолистые почвы ◽

Никель Медь ◽

Группы почв

Минералогия и химия процессов выветривания и почвообразования изучены на 17 удаленных участках с контрастными климатическими условиями на сравнительно однородных долеритах Тасмании. Минералогический состав глины и мелкого песка почв связан со степенью их выветривания. Эти исследования показали большие химические и минералогические изменения, сопровождающие начальные этапы выветривания в некоторых красноземных почвах. С точки зрения вовлеченных факторов рассмотрена реорганизация кобальта, циркония, никеля, меди, молибдена, марганца и цинка при генезисе четырех групп почв. Некоторые из этих результатов указывают на то, что глинистый горизонт подзолистых почв, вероятно, образовался в результате выветривания на месте. Сезонное заболачивание некоторых горизонтов сильно повлияло на химический и минералогический состав выветривания многих из этих почв. Это исследование показало, что состав исходного материала влиял на геохимию микроэлементов только в менее выветрелых почвах, а педогенные факторы приобретали большее значение по мере того, как почвы подвергались более сильному выветриванию. Геоморфические процессы оказали заметное влияние на геохимию некоторых почв путем срезки профилей зрелых почв.

Некоторые из этих результатов указывают на то, что глинистый горизонт подзолистых почв, вероятно, образовался в результате выветривания на месте. Сезонное заболачивание некоторых горизонтов сильно повлияло на химический и минералогический состав выветривания многих из этих почв. Это исследование показало, что состав исходного материала влиял на геохимию микроэлементов только в менее выветрелых почвах, а педогенные факторы приобретали большее значение по мере того, как почвы подвергались более сильному выветриванию. Геоморфические процессы оказали заметное влияние на геохимию некоторых почв путем срезки профилей зрелых почв.

Использование обменного калия в оценке доступности калия в почвах Тасмании

AM Грейли ◽

КД Николлс

Почвообразование ◽

Высокая изменчивость ◽

Аллювиальные почвы ◽

Серия почв ◽

Обменный калий ◽

Подзолистые почвы ◽

Прерии Почвы ◽

Образцы поверхности ◽

Коэффициенты вариации ◽

Факторы почвообразования

Представлены три последовательных исследования обменного калия (Exch. K) в поверхностных 10 см основных почв Тасмании вместе с данными поверхностных проб профилей, собранных ранее. Почвы с Exch. K менее 0,4 м.экв. на 100 г-1 считается низким или предельным содержанием калия, легкодоступного для роста пастбищ. Латеритные подзолистые почвы были самыми низкими в Exch. K, с четырьмя пятыми участков выборки ниже 0,4 м.экв. 100 г-1 (медианное значение 0,21 м.экв. 100 г-1). Подзолы и перегнойные подзолы также были низкими. Доступный калий был низким или незначительным в желтых подзолистых почвах на песчаниках и осолоделых солонцах и осолоделых почвах. Умеренные содержания обнаружены в желтых подзолистых почвах на аргиллитах, единственных почвах с заметным содержанием иллита, и в органических аллювиальных почвах. На базальтах красноземы имели умеренную доступность калия, но черноземы и степные почвы были маргинальными. На долеритах некальцинированные бурые почвы имели достаточное количество калия (медиана экз. K 0,9).3 м.экв. 100 г-1), но в серо-бурых подзолистых почвах их было значительно меньше.

K) в поверхностных 10 см основных почв Тасмании вместе с данными поверхностных проб профилей, собранных ранее. Почвы с Exch. K менее 0,4 м.экв. на 100 г-1 считается низким или предельным содержанием калия, легкодоступного для роста пастбищ. Латеритные подзолистые почвы были самыми низкими в Exch. K, с четырьмя пятыми участков выборки ниже 0,4 м.экв. 100 г-1 (медианное значение 0,21 м.экв. 100 г-1). Подзолы и перегнойные подзолы также были низкими. Доступный калий был низким или незначительным в желтых подзолистых почвах на песчаниках и осолоделых солонцах и осолоделых почвах. Умеренные содержания обнаружены в желтых подзолистых почвах на аргиллитах, единственных почвах с заметным содержанием иллита, и в органических аллювиальных почвах. На базальтах красноземы имели умеренную доступность калия, но черноземы и степные почвы были маргинальными. На долеритах некальцинированные бурые почвы имели достаточное количество калия (медиана экз. K 0,9).3 м.экв. 100 г-1), но в серо-бурых подзолистых почвах их было значительно меньше. Большинство почв показали высокую изменчивость между хозяйствами, а одна серия красноземных почв имела высокую изменчивость между загонами внутри ферм. Коэффициенты вариации варьировались от 42 до 58%, что согласуется с соответствующими значениями, указанными другими исследователями. Содержимое Exch. Найденные K интерпретируются с точки зрения факторов почвообразования и землепользования.

Большинство почв показали высокую изменчивость между хозяйствами, а одна серия красноземных почв имела высокую изменчивость между загонами внутри ферм. Коэффициенты вариации варьировались от 42 до 58%, что согласуется с соответствующими значениями, указанными другими исследователями. Содержимое Exch. Найденные K интерпретируются с точки зрения факторов почвообразования и землепользования.

Запасы углерода и азота в норвежских лесных почвах — значение почвообразования, климата и типа растительности для накопления органического вещества

Линия Тау Стрэнд ◽

Ингеборг Каллесен ◽

Лиз Далсгаард ◽

Хелен А. де Вит

Лесная почва ◽

Деревянный пол ◽

Минеральная почва ◽

Почвообразование ◽

Наземная растительность ◽

Почва С ◽

Еловые леса ◽

Подзолистые почвы ◽

C Акции ◽

С и Н

Взаимосвязь между запасами углерода и азота в почве и почвообразованием, климатом и растительностью изучалась в базе данных с координатной сеткой, связанной с Национальной инвентаризацией лесов в Норвегии. Для порядков минеральных почв запасы C и N оцениваются в 11,1–190,3 кг C·м–2 и 0,41–0,78 кг N·м–2 соответственно, убывающих в следующем порядке: глейсоли > подзолы > брунисоли > регосоли. Органические торфяные почвы содержат в среднем 31,3 кг C·м-2 и 1,10 кг N·м-2, тогда как неглубокие органические фолиевые почвы содержат в среднем 10,2 кг C·м-2 и 0,34 кг N·м-2. . Для норвежских лесов площадью 120 000 км2 общие запасы почвенного углерода оцениваются в 1,83 Гт С с 95% ДИ 1,71–1,95 Гт С. Подзолистые почвы составляют самую большую группу почв и содержат примерно 50% лесных почв. C. Шестьдесят процентов почвенного запаса углерода в подзолистых почвах хранится в минеральной почве, увеличиваясь с температурой и количеством осадков. Плохо дренированные типы почв хранят примерно 47% всего углерода лесных почв Норвегии. Почвы с водонасыщением имеют большие запасы углерода, в основном в лесной подстилке, что позволяет предположить, что они более восприимчивы к управлению лесами и изменениям окружающей среды.

Для порядков минеральных почв запасы C и N оцениваются в 11,1–190,3 кг C·м–2 и 0,41–0,78 кг N·м–2 соответственно, убывающих в следующем порядке: глейсоли > подзолы > брунисоли > регосоли. Органические торфяные почвы содержат в среднем 31,3 кг C·м-2 и 1,10 кг N·м-2, тогда как неглубокие органические фолиевые почвы содержат в среднем 10,2 кг C·м-2 и 0,34 кг N·м-2. . Для норвежских лесов площадью 120 000 км2 общие запасы почвенного углерода оцениваются в 1,83 Гт С с 95% ДИ 1,71–1,95 Гт С. Подзолистые почвы составляют самую большую группу почв и содержат примерно 50% лесных почв. C. Шестьдесят процентов почвенного запаса углерода в подзолистых почвах хранится в минеральной почве, увеличиваясь с температурой и количеством осадков. Плохо дренированные типы почв хранят примерно 47% всего углерода лесных почв Норвегии. Почвы с водонасыщением имеют большие запасы углерода, в основном в лесной подстилке, что позволяет предположить, что они более восприимчивы к управлению лесами и изменениям окружающей среды. Запасы углерода в почве под сосновыми и еловыми лесами были одинаковыми, хотя в сосновых лесах запасы углерода были больше в лесной подстилке, а в еловых лесах были самые высокие запасы углерода в минеральной части почвы. Запасы углерода в лесной подстилке увеличиваются при переходе от сухой к влажной наземной растительности, в то время как классы питательных веществ наземной растительности лучше отражают запасы углерода и азота в минеральной почве.

Запасы углерода в почве под сосновыми и еловыми лесами были одинаковыми, хотя в сосновых лесах запасы углерода были больше в лесной подстилке, а в еловых лесах были самые высокие запасы углерода в минеральной части почвы. Запасы углерода в лесной подстилке увеличиваются при переходе от сухой к влажной наземной растительности, в то время как классы питательных веществ наземной растительности лучше отражают запасы углерода и азота в минеральной почве.

Диагностика железисто-марганцевых конкреций в дерново-подзолистых почвах разной степени оглеения по их магнитным свойствам

Бабанин В. Ф. ◽

В. И. Николаев ◽

Пухов Д.Е. ◽

Шипилин А.М. ◽

Ширмина О.А.

Магнитные свойства ◽

Подзолистые почвы

Почвообразовательные процессы в профильных текстурно-дифференцированных лесных почвах Предкарпатья, Украина

Тарас Ямелинец ◽

Зиновий Паньков ◽

Степан Малик

Диагностические критерии ◽

Лесные почвы ◽

Почвообразование ◽

Спорные вопросы ◽

Климатические условия ◽

Подзолистые почвы ◽

Карпатский край ◽

Генетическая природа ◽

История ◽

Процессы почвообразования

На протяжении всей истории развития почвоведения одним из наиболее дискуссионных вопросов было объяснение генезиса профильно-структурно-дифференцированных почв под влиянием лесной растительности и климатических условий в пределах Прикарпатья Украины. Взгляды ученых на формирование элювиально-иллювиального, а именно гранулометрического состава, и профильной дифференциации были и остаются неоднозначными из-за противоречивости критериев диагностики процессов деградации элювиальных почв (лессиваж, оподзоливание, элювиально-оглеение) и почти аналогичные результаты этих процессов. Сложность и неоднозначность трактовки генетической природы профильно-дифференцированных почв Предкарпатья обусловливает необходимость разработки четких диагностических критериев выявления их генетической природы. Цель работы — установление диагностических критериев элементарных почвообразовательных процессов в профильных текстурно-дифференцированных лесных почвах Прикарпатья на основе анализа данных о свойствах почв, ранее собранных авторами.

Установлено, что в дерново-подзолистых почвах, формирующихся под лесом, основным профильообразующим элементарным процессом почвообразования является оподзоливание, которое характеризуется отрицательными значениями элювиально-аккумулятивных коэффициентов и коэффициента изменения силикатной части для верхние три горизонта.

Взгляды ученых на формирование элювиально-иллювиального, а именно гранулометрического состава, и профильной дифференциации были и остаются неоднозначными из-за противоречивости критериев диагностики процессов деградации элювиальных почв (лессиваж, оподзоливание, элювиально-оглеение) и почти аналогичные результаты этих процессов. Сложность и неоднозначность трактовки генетической природы профильно-дифференцированных почв Предкарпатья обусловливает необходимость разработки четких диагностических критериев выявления их генетической природы. Цель работы — установление диагностических критериев элементарных почвообразовательных процессов в профильных текстурно-дифференцированных лесных почвах Прикарпатья на основе анализа данных о свойствах почв, ранее собранных авторами.

Установлено, что в дерново-подзолистых почвах, формирующихся под лесом, основным профильообразующим элементарным процессом почвообразования является оподзоливание, которое характеризуется отрицательными значениями элювиально-аккумулятивных коэффициентов и коэффициента изменения силикатной части для верхние три горизонта. Процессы лессиважа и сегрегации в этом типе почв малоинтенсивны. Основными профильообразующими элементарными процессами почвообразования в буро-подзолистых почвах (неокамбиковые глееватые ретисоли) являются лессиваж и внутрипочвенная аргиллизация при слабом оподзоливании, элювиально-оглеение и сегрегационные эффекты.

Ключевые слова: лесные почвы, аргиланы, новообразования, ортштейны, оподзоливание, элементарные процессы почвообразования, Прикарпатье.

Процессы лессиважа и сегрегации в этом типе почв малоинтенсивны. Основными профильообразующими элементарными процессами почвообразования в буро-подзолистых почвах (неокамбиковые глееватые ретисоли) являются лессиваж и внутрипочвенная аргиллизация при слабом оподзоливании, элювиально-оглеение и сегрегационные эффекты.

Ключевые слова: лесные почвы, аргиланы, новообразования, ортштейны, оподзоливание, элементарные процессы почвообразования, Прикарпатье.

Оценка свойств, процессов и режимов кислотно-щелочного режима на дерново-подзолистых почвах

Александр Саакян ◽

◽

Кислотность почвы ◽

Образование гидратов ◽

Почвообразование ◽

Вода ◽

Остатки растений ◽

Кислотная основа ◽

Подзолистые почвы ◽

Константы обмена ◽

Кинетика ◽

Формирование комплексов

В статье предлагается оценка кислотно-щелочного состояния почв с учетом взаимосвязи свойств, процессов и режимов. Показана информативность оценки фракционного состава кислотно-щелочных систем, кинетики процессов, суспензионного эффекта, буферной емкости в различных диапазонах рН, депонирующей способности почв к ионам, определяющим их кислотно-основное состояние. . Оптимальные показатели кислотно-щелочного состояния почв оцениваются с использованием принципов обратной связи: внесение элементов в почвенную суспензию — анализ реакции растений, развивающихся на этой суспензии, по параметрам фотосинтеза — поиск экстремума. Показано, что изменение кислотности почв в значительной степени обусловлено процессами комплексообразования, эффектами протонирования и гидратообразования комплексов органических лигандов и поливалентных катионов. Показана целесообразность использования водорастворимых органических веществ разлагающихся растительных остатков для повышения растворимости CaCO3 и целенаправленного изменения констант обмена H+, Fe2+, Mn2+, A13+ с Почвенно-абсорбционного комплекса на ион Ca2+. Показано, что усиленный процесс дернового почвообразования приводит к миграции Ca, Mg и K в пахотный слой из нижележащих слоев.

Показана информативность оценки фракционного состава кислотно-щелочных систем, кинетики процессов, суспензионного эффекта, буферной емкости в различных диапазонах рН, депонирующей способности почв к ионам, определяющим их кислотно-основное состояние. . Оптимальные показатели кислотно-щелочного состояния почв оцениваются с использованием принципов обратной связи: внесение элементов в почвенную суспензию — анализ реакции растений, развивающихся на этой суспензии, по параметрам фотосинтеза — поиск экстремума. Показано, что изменение кислотности почв в значительной степени обусловлено процессами комплексообразования, эффектами протонирования и гидратообразования комплексов органических лигандов и поливалентных катионов. Показана целесообразность использования водорастворимых органических веществ разлагающихся растительных остатков для повышения растворимости CaCO3 и целенаправленного изменения констант обмена H+, Fe2+, Mn2+, A13+ с Почвенно-абсорбционного комплекса на ион Ca2+. Показано, что усиленный процесс дернового почвообразования приводит к миграции Ca, Mg и K в пахотный слой из нижележащих слоев. Ca, Mg и K также переходят из необменного состояния в обменное, что позволяет увеличить время между повторными раундами известкования дерново-подзолистых почв. Ключевые слова: КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВ, СВОЙСТВА ПОЧВ, ПРОЦЕССЫ И РЕЖИМЫ.

Ca, Mg и K также переходят из необменного состояния в обменное, что позволяет увеличить время между повторными раундами известкования дерново-подзолистых почв. Ключевые слова: КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВ, СВОЙСТВА ПОЧВ, ПРОЦЕССЫ И РЕЖИМЫ.

АЭМ-анализ кристаллизации аморфных сплавов на основе титана

А.Р. Пелтон ◽

А. Ф. Маршалл ◽

Ю.С. Ли

Магнитные свойства ◽

Аморфные сплавы ◽

Аморфные материалы ◽

Изотермический отжиг ◽

Аморфная матрица ◽

Зарождение и рост ◽

Текущий интерес ◽

Аморфные пленки ◽

Электрические и магнитные свойства

Аморфные материалы представляют интерес в связи с их желательными механическими, электрическими и магнитными свойствами. Кроме того, кристаллизация аморфных сплавов дает возможность различать последовательные и конкурирующие фазы, что позволяет получить доступ к недоступным другим способом кристаллическим структурам. Предыдущие исследования показали преимущества использования АЭМ для определения кристаллических структур и составов частично закристаллизованных сплавов. В настоящей статье будет обсуждаться АЭМ-характеристика кристаллизованных аморфных пленок Cu-Ti и Ni-Ti. Cu60Ti40: аморфный сплав Cu60Ti40 при непрерывном нагревании образует простую промежуточную макрокристаллическую фазу, которая затем превращается в упорядоченную равновесную фазу Cu3Ti2. Однако, вопреки тому, что можно было бы ожидать из кинетических соображений, изотермический отжиг ниже температуры изохронной кристаллизации приводит к прямому зарождению и росту Cu3Ti2 из аморфной матрицы.

Предыдущие исследования показали преимущества использования АЭМ для определения кристаллических структур и составов частично закристаллизованных сплавов. В настоящей статье будет обсуждаться АЭМ-характеристика кристаллизованных аморфных пленок Cu-Ti и Ni-Ti. Cu60Ti40: аморфный сплав Cu60Ti40 при непрерывном нагревании образует простую промежуточную макрокристаллическую фазу, которая затем превращается в упорядоченную равновесную фазу Cu3Ti2. Однако, вопреки тому, что можно было бы ожидать из кинетических соображений, изотермический отжиг ниже температуры изохронной кристаллизации приводит к прямому зарождению и росту Cu3Ti2 из аморфной матрицы.

Микроструктура магнитомягких сплавов E3 (S1, Al) (Sendust)

Джун Д. Ким

Электронная микроскопия ◽

Магнитные свойства ◽

Тернарная фазовая диаграмма ◽

Вертикальная трубка ◽

Вакуумная индукционная плавка ◽

Индукционная плавка ◽

Мягкий магнитный ◽

Температура закалки ◽

Тонкая фольга ◽

Вертикальная трубчатая печь

Сплавы на основе железа, содержащие 8-11 мас.